自中国共产党第十八次全国代表大会以来,在厦门市市委与市政府的精心指导下,厦门市的科技发展事业迎来了全方位、结构性的巨大转型,吸引了大量核心资源的汇聚,持续推动关键领域的技术创新,激发了前所未有的创业热情。如今,科技创新在驱动经济社会进步方面的作用更加显著且深远。

厦门将着力推进高质量创新城市建设的宏伟目标,秉持以创新驱动为发展的核心动力,全力建构自立更生的研发体系,矢志推动产业的繁荣与壮大。

在二零一九年,厦门大学与相关合作伙伴共同开创历史,于厦门地区研发并成功推出了全国首支国产宫颈癌疫苗。这一里程碑事件不仅彰显了中国科研实力的显著提升,而且使得中国成为了全球为数不多、具备自主生产能力提供此类疫苗的国家之一。自那时起,该疫苗已广泛惠及数以万计符合接种条件的女性群体,为其健康与福祉提供了强有力的支持和保障。

这恰是过去十载厦门不断在科技创新版图中深耕细作的典型例证。

科技乃国家兴盛之基石,创新为民族进步之灵魂。自中共十八大以来,党中央将创新驱动作为国家战略的重心,强调创新在现代化建设全局中的主导性作用。厦门市则将其科技创新策略提升至战略层面的核心地位,并成立专门的科技创新委员会,确立了“高水平创新型城市”的崭新定位与目标。同时启动实施科技创新驱动项目,致力于以科技创新引领行业发展、整合资源、培育新兴产业和激发增长动力。通过这一系列举措,科技创新成为推动高质量发展的关键驱动力,迅速转化为实现可持续发展的重要增量。

逾十载光阴荏苒,厦门秉持坚毅决心,砥砺推进科技体制与机制的革新,矢志优化创新与创业的生态环境。相继制定了“科技创新纲领二十五条”、“成果转化方案十九条”、“创新驱动战略九条”以及“成果转化升级版二十五条”等重量级政策举措,并编制了“双自联动行动计划一版与二版”,推出五批共一百五十二项创举,通过颁布实施《厦门经济特区促进科技创新若干规定》和《厦门经济特区知识产权促进与保护条例》等一系列特区法规,探索并形成了包括“互联网+技术转移”模式以及整合“科技信贷、科技保险与科创基金”的科技金融产品体系在内的二十六个具有示范意义的改革案例。此举旨在全面激活全社会的创新潜能与创业活力。

十年荏苒,厦门市的城市综合创新能力实现显著跃升。目前,该市的创新能力指数在国家72个创新型城市中排名居第12位,稳居“一流阵营”。特别值得一提的是,在国家级小微企业创业创新基地城市的绩效评估里,厦门荣获全国第八名,火炬高新区的综合实力位列全国高新区之列,第14位;而在福厦泉自创区的考核评估中,厦门连续四年荣登全省榜首。此外,厦门在发展战略性新兴产业、工业稳增长和转型升级以及火炬高新区构建“双创”生态系统方面的工作多次受到国务院办公厅的表彰与激励。依据世界知识产权组织最新发布的《全球创新指数2022》报告,厦门成功跻身全球百强科技集群之列。

多年来,厦门在科技经费管理领域不断革新与实践,率先在全国范围内引入了无需申请即直接兑现的惠企政策,以此推动科研进程,并且大胆探索了科技经费包干制,以赋予科研人员更广阔的自主研发空间。

与此同时,厦门还尝试了一系列新型科技项目的生成模式,如“揭榜挂帅”机制,此举有效地精准攻克了一批关键核心技术难题。通过组建厦门市科技创新创业引导基金,厦门采取了独具特色的投早、投小、投创新策略,即利用"子基金+直投"的组合方式,积极吸引并引导社会资本投入到初创型和创新型企业的成长与发展中。

综上所述,厦门在科技经费管理方面展现出的独特探索与实践路径,无疑为推动区域经济高质量发展注入了强大的创新活力。

核心技术的自主掌握是至关重要的基石,无法通过外在途径获取,唯有依靠自身的创新与研发才能实现。在过去十年间,厦门持续推动企业增加科研投入,旨在显著提升其核心竞争优势及市场地位。

在过去的十年间,全市发明专利的总体水平显著跃升,每万人有效发明专利拥有量自2012年的7.16件攀升至2021年的37.87件,实现了令人瞩目的4.29倍增长。同时,科技成果加速转化为了推动生产力发展的实际力量,企业实施的高新技术成果转化项目数量由2012年的23项激增至2021年的471项,实现了惊人的19.48倍提升。全市年度登记的技术交易合同数量与金额均取得了翻番的成绩:从2012年的3109项和59.27亿元增长至2021年的7050项和127.11亿元,展现了科技成果转化的强大动力。

过去十年间,厦门市显著提升了全行业的创新动力。"研发费用补助政策"对增强企业投入科研的热情起到了推动作用,2021年4983家企业申报了研发费用的税前加计扣除,累计额高达223.92亿元,这一数值较之2012年分别增长了惊人的14.82倍和14.13倍。由此带动全社会研发投入年均增长率超过12%。十年间,全社会的研发投入总额从2012年的79.01亿元攀升至2021年的221.34亿元,占比GDP的比重则由2.81%提升到3.15%,并以领先全省0.71个百分点及全国、全省平均水平1.17个百分点的优势位列首位。

历经十年,厦门市科技创新领域涌现出一股强劲的发展动能,孕育并诞生了一系列原创性的科技成果。特宝生物不负众望,承担起了九项“重大新药创制”的国家科技重大项目,并在2020年于科创板成功上市,荣登福建省首个生物医药领域的科创板上市企业之列;力品药业的六款高端制剂国际项目荣获了“十三五”期间“重大新药创制”专项的支持,其中自主研发的创新制剂已获得美国食品药品监督管理局的临床试验批准,标志着其高精尖制剂正式迈向国际市场。厦门三安光电在5G通信领域研发的氮化镓器件,则成为了第三代半导体技术发展的标杆与先锋。

在年初举办的璀璨北京冬奥会上,厦门科技力量的光芒尤为夺目:肖望强教授及其团队,依托厦门大学的深厚底蕴,为连接北京、延庆、张家口三大竞赛区、时速高达350公里的京张线冬奥专列,构建了一层无形而高效的隔音屏障。同时,科华数据股份有限公司参与的项目,确保了600余辆氢燃料电池车辆在冬奥会期间氢能供给充足,助力这些车辆以"绿能"之势驰骋赛场。厦门视诚科技有限公司则凭借其卓越的技术实力,支持北京冬奥会8K赛事实况的直播与CCTV-8K超高清专网的接入和转播工作,为冰雪竞技之美通过“百城千屏”工程注入了无比活力,将这份视觉盛宴传递至千家万户。据统计,厦门共有十数家企业所研发的科技成果,在北京冬奥会中得以应用并发挥关键作用。

在这片浩瀚的星际探索之海上,福建在航天领域的航程上取得了一项卓越成就——首颗城市定制卫星“厦门·天卫科技壹号”的成功发射,这一壮举不仅为厦门市航天遥感应用领域注入了商业化、产业化的活力引擎,也标志着其在装备制造与航天信息产业研发的领域中迈入了先进行列。这不仅是科技创新的一次闪耀绽放,更是地方发展策略与航天技术深度融合的成功典范。

在丹桂飘香的九月,天高云淡之际,厦门科学城如同一位活力四溢的新星,在集美、同安及翔安三区的交汇处,熠熠生辉。这片土地正以蓬勃的生命力与无限潜能,成为驱动厦门实现高质量发展的强大引擎。

"在大军行动之前,后勤保障工作至关重要。"今年伊始,厦门市策动《推进厦门科学城建设若干策略》一文,旨在更上一层楼地汇聚创新资源,催生优质主体,加速成果转化,全面加强创新原动力,力图构建一个集科学、产业、城市、人才和应用为一体的顶尖级科学城,定位为福厦泉国家自主创新示范区中的关键核心区域。一系列优惠政策与举措,正在为厦门科学城的繁荣发展添注不竭之源。

当前,厦门科学城区域内已然硕果累累:厦门市科技局与厦门轻工集团携手共建了全市首个面向未来的产业园区;北京交通大学担纲的“十三五”国家重点研发计划项目“基于人工智能技术的创新创业服务集成研发及示范应用”,于厦门科学城Ⅰ号孵化器中扎根生根。不仅如此,一系列由院士领军的新型研究机构如厦门生物医药创新研究院等,以及东南预制菜产业研发中心与产品展示中心相继落户于此。

众多行业翘楚,如美图秀秀、美亚柏科、腾讯云、网易等行业巨头,与国家新能源汽车技术创新中心厦门分中心的研发基地,在此汇聚一堂。如今的厦门科学城已然形成了以“新型研发机构+孵化器+创新飞地+专业园区”为核心驱动力的产业孵化培育体系。

在厦门市的创新生态版图中,实验室与研发机构扮演着至关重要的角色,它们不仅汇聚了顶尖的技术人才,还成为了推动科技资源广泛共享、促进学术交流与合作的核心平台。致力于高阶基础理论探究、应用研究以及科技成果转移转化,这些科研实体为厦门乃至全国的科技创新活动注入了源源不断的活力。

据统计,目前厦门市内已建立国家级重点实验室5所,省级重点实验室66个,市级重点实验室111家,同时还有省市级新型研发机构共计60家。这不仅展示了厦门在科学研究领域的深厚底蕴和卓越成就,也预示着其在未来继续引领创新前沿的无限潜力。

近时,厦门市在战略领域已取得系统性进展,在强化核心创新资源的短板上实现了突破性的成就。厦门启动了能源材料与生物制品两大省级创新实验室的建设,并积极筹划组建海洋省级创新实验室,同时,还正式启动了具有全球影响力的“海洋负排放”国际大科学计划。厦门市引进并落地了一系列国家级科研机构和行业领军企业研究所项目,包括中国科学院西安光机所、华为等在内的20家国字号单位以及20余家头部企业的研发机构。此外,还成功培育出天马新型显示技术研究院与厦门时代新能源研究院等龙头企业的研发中心,并建设了包含国家心血管疾病临床医学研究中心福建分中心在内的5个国家级专业分中心。这一系列举措初步实现了区域创新体系的结构性优化升级,显著增强了区域内科技成果产出和技术源头供给能力。

厦门已深入实施科研院所管理体制革新举措,精心挑选了厦门理工学院、厦门医学院、福建省亚热带植物研究所及厦门医药研究所四家市级教育研究机构,作为科技成果转化集成试验区。此举旨在探索并构建起一种新颖的机制与模式,赋予科研人员以职务科技成果的所有权或长期使用权。

厦门悉心培植科技创新的肥沃土壤,全力推进高新技术企业的成长壮大。自二零一二年至今,国家高新技术企业总数从七百七十五家跃升至两千八百零一家,净增逾两千家之多。其中,高技术产业工业产出的附加值于全市规模以上工业总值中占比攀升至四十五点零六%,彰显了厦门在科技创新领域持续深耕的显著成效。

近来,厦门已启动并推进了103个重大技术创新项目,成功转化了高达1196项高新技术成果,并扶持培育出了176家引领未来产业发展的核心企业,从而初步形成了一个集聚性的未来产业创新体系集群。在国家首批战略性新兴产业集群的评选中,生物医药和新型功能材料两大领域脱颖而出。

尤为值得一提的是,在全球范围内的新冠疫情应对行动中,厦门生物医药领域的领军企业展现了卓越的实力与贡献。这些企业在短时间内取得了191项新冠病毒检测试剂的国外注册认证,并在2021年出口了超200亿元人民币的新冠病毒快速诊断产品,这一数额占全国同类产品的三分之一。

数据显示,2021年的全市生物医药产业工业产值实现了显著增长,达到了987.68亿元人民币,同比增长27.2%,这标志着厦门的生物医药产业正迈向千亿级的巨大成就。

"创新之关键,在于人才的获取与培养。厦门精心推行了'双百计划',甄选并培养了一千二百多名高层次人才,使得全市高端人才总数跃升至一万三千以上。过去十年间,海外留学人员的数量从近千人激增至三万四千人左右,实现了令人瞩目的增长,其增幅高达三十多倍之巨。研发团队全时当量的人数亦由二〇一二年的三千四百三十八点七五人逐年攀升至二〇二一年的六千零三十四点六人,增长幅度达到惊人的百分之七十五点五。"

处于崭新的时代交汇点,厦门坚定地倚仗市委科技创新委员会的战略指导优势,全面启动创新驱动发展战略,紧密推进厦门自主创新示范区、国家创新型城市建设以及厦门科学城的融合发展。目标在于迅速构建起一座高水平的科技型城市。

高规格推动厦门科学城的发展,强化其培育产业的机能,全力构建科学城一号加速器、未来产业园区等核心平台,并前瞻性规划科学城二号加速器以及创新协同区等前沿项目。此举旨在全面优化科学城的生态系统,促进科技创新与产业升级的深度融合。

加速构建能源材料、生物制品领域的省级创新实验室,面向未来产业布局重大科技基础设施的建设。同时,积极吸引国内外知名高校和研究机构在厦门设立新型研发平台,特别支持厦门大学推进“海洋负排放”国际科学计划的实施,并深化与中科院城市环境所及自然资源部海洋三所的战略合作。

着力于前瞻产业的发展与壮大,我们积极投身于项目的主动构思与规划之中,全力扶持并推动创新合作体的构建。我们将协同实施一系列关键核心技术攻坚项目,以抢占行业发展的战略制高点。

加速推进厦门生物医药创新研究院、厦门时代新能源研究院等核心研究机构与公共技术服务平台的建设进程,旨在打造支撑性引擎与共享平台,为未来产业的发展注入强劲动能。

厦门将致力于激活创新主体的潜能,通过实施企业技术创新能级提升战略,积极推动专业化众创空间和科技企业孵化器等创业生态系统的繁荣发展,并加强国家高新技术企业培育与认定工作力度,同时支持重点实验室、企业技术中心等研发平台的建设。

在此基础上,我们将深化科技金融合作,以政策引导企业加大科研投入,旨在培养一批拥有尖端科技实力的小巨人企业和专注于高精尖特领域的领先企业。此举将推动厦门创新生态的整体升级和优化,为经济持续增长注入强劲动力,并提升城市在全球科技创新版图中的地位。

为了促进科研成果的快速转化与流通,我们正积极采取一系列前瞻性的政策措施。这一举措旨在设立并扩大试点区域,在此区域内先行先试,积极探索具有突破性的政策框架。通过启动科技成果转移转化综合项目,并推广实施一系列应用场景示范案例,我们持续优化人才发展生态,以进一步激活创新主体的内在动力和活力。

在广泛考量及深入评估之后,以下是面积最大的大学之一的排行榜:

1. 台湾大学 - 作为学术界的瑰宝,其广袤的校区为探索与学习提供了丰富的自然环境。

2. 东北林业大学 - 紧随其后的是东北林业大学,其森林般广阔的校园,完美融合了生态学与教育的精髓。

3. 福建农林大学 - 这所学府以其宏大的农业研究基地和多样的自然资源而闻名遐迩。

4. 西北农林科技大学 - 以全面的农业科技领域覆盖,提供了一个广阔的学习和实践平台。

5. 河北农业大学 - 雄踞排行榜中,其校园不仅提供了深厚的学术环境,更与自然生态紧密相连。

6. 吉林农业大学 - 提供了丰富多样的农业科学教育,其校区占地面积可观,为学生提供了广阔的求知空间。

7. 中国民用航空飞行学院 - 作为专门的航空领域学府,其在训练场和跑道上的布局展现了专业性和实用性。

8. 江西农业大学 - 在赣鄱大地上,这所大学以其农业科学的专业性和校园面积之广而著称。

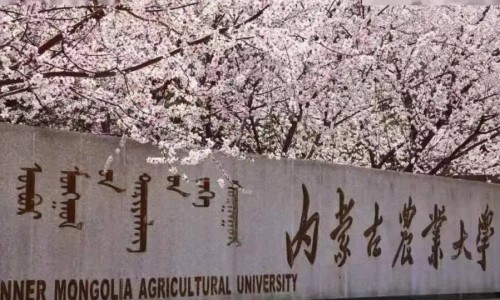

9. 内蒙古农业大学 - 坐落于北国草原之上,其校区宽阔且与自然环境融为一体,为学生提供独特的学习体验。

10. 中山大学 - 作为综合性学府的佼佼者,其庞大且布局精巧的校园涵盖了多学科的研究和教学活动。

位于宝岛之心的台湾大学,其广阔的学术领地面积约为三十万英亩。

建校于一九二八年,台大,即台湾大学,乃是位于中国台湾地区的顶尖公立综合性学府,享有“第一高等学府”的美誉,其学术影响力在全球范围内备受推崇。作为环太平洋大学联盟、全球大学高研院联盟、东亚研究型大学协会及松联盟中的杰出成员,台大成功入选了台湾的“迈向顶尖大学计划”。在学术版图中,它占据了显著位置,拥有3.4万公顷的土地面积,相当于一个面积与清华大学相当的八十六倍,其占地规模等同于整个台湾省的一百分之一,其雄伟气魄堪比一座小型城市。

在广阔的北疆之地,东北林业大学占地面积达到了壮丽的49,500公顷。

东北林业大学作为一所集林科之优势与林业工程特色于一体的综合性高等学府,其校园占地面积广达136公顷,同时拥有帽儿山实验林场和凉水实验林场,合计教学、科研及实习基地总面积达到惊人的3.3万公顷。该校始创于1952年7月,前身是整合自浙江大学农学院森林系与东北农学院森林系的学科力量,并由原国家林业部直接负责管理。历经1985年8月的校名更改为东北林业大学之后,于2000年3月被划拨至教育部直接管辖之下。

福建农林大学占地面积广达61900亩,这片辽阔的土地承载着丰富的学术与科研资源。

福建农林大学作为一所集农林学科优势与特色于一身的省属重点高等学府,不仅享有农业农村部及国家林草局的支持,并且与福建省人民政府共同共建,同时被列为一流大学建设的重点对象。坐落于三面环山、景色秀美的校园之中,自然环境优美,充满生机与活力。

截至2021年7月,该校的总面积已达5700余亩之广,其中包括产权范围内的4500余亩和非产权占地的1200亩,另外还拥有科教基地面积超过1200亩,以及教学林场共计约5.5万余亩。学校的总资产值达到令人瞩目的40.1亿元。图书馆作为知识的宝库,不仅收藏有纸质图书306万册,还配备了丰富的电子资源,包括331万册电子图书和各类电子期刊。

通过这些数据及描述,我们不难看出福建农林大学在教育资源、科研设施以及校园环境方面的卓越成就。这不仅为师生提供了优质的教学与学习环境,同时也彰显了学校在推动区域教育发展和社会进步中的重要角色。

西北农林科技大学占地总面积约为五万六千零一十二点二八亩。

坐落于中国农耕文明的摇篮、国家级农业高新技术产业的核心区域——陕西杨凌,西北农林科技大学作为教育部直属的重点高等院校,曾被列入“985工程”与“211工程”,率先跻身国家“双一流大学和学科建设”的行列。其前身可追溯至创立于1934年的国立西北农林专科学校,由此成为西北地区首屈一指的高等农业教育学府。

学校占地面积广阔,总数高达56012.28亩,其中绿化覆盖的森林用地面积占42793.2亩,实验基地占地7313.94亩。校区规划合理,校园总面积达到5657.1亩,主要由南北两区构成。

该大学不仅见证了中国农业教育的发展历程,更是集科研、教学与实践于一体的学术殿堂,在推动现代农业科技的进步中扮演着至关重要的角色。

位于河北的农业高地,河北农业大学占据着辽阔的土地,总面积为四万六千三百六十五亩。

河北农业大学乃是河北省人民政府与教育部、农业农村部及国家林业和草原局共建的重点高校之一,在教育体系中占据举足轻重的地位。它不仅是国家级大众创业万众创新示范基地,也是一所被广泛认可的深化创新创业教育改革示范院校,同时作为教育部“卓越工程师教育培养计划”的参与者,更是在首批“卓越农林人才教育培养计划”实施单位之列,展现出其在农林领域高等教育领域的先进性和影响力。学校分布于保定市、沧州市渤海新区、秦皇岛市和定州市的五个校区,总面积广阔,囊括校园、实验农场以及林场等教育资源,总占地面积达到2765亩,包含附属设施在内的建筑面积高达124.1万平方米,充分满足了教学与科研活动的需求。

在2020年,吉林农业大学的学术园地总面积达到了惊人的五万亩。

吉林农业大学,一所由吉林省人民政府与农业农村部合作共建的省属重点高等学府,同时也是“中国工程科技发展战略吉林研究院”的建设依托单位,以及中西部高校基础能力建设工程项目之一,其学术地位与影响力可见一斑。截至目前,学校总占地面积达到1347公顷,这不仅包括了主体的校园用地312.66公顷,还涵盖了规模宏大的教学、科研基地1034.34公顷。拥有总面积约为44.48万平方米的教学建筑群,固定资产总价值达到30亿元人民币,体现出其在基础设施建设方面的投入与成就。此外,学校图书馆的藏书量丰富,纸质图书共计173.2万册,电子资源则达到了惊人的129.2万种,为师生的学习与研究提供了坚实的支持和保障。

中国民用航空飞行学院占地总面积超过一万九千英亩,展现其广阔规模与深厚底蕴。

中国民用航空飞行学院成立于1956年,隶属于中国民用航空局,是一所位于四川省与河南省五市之中的全日制普通高等教育学府,并为该地区共建高校之一。截至2020年9月,学院拥有多达七个校区,总面积约19,000余亩。

学院在四川新津、广汉、绵阳、遂宁以及河南洛阳设有五个飞行训练分院,在自贡、梧州和哈尔滨则拥有合作设立的飞行培训基地。同时,学院管理与运行着五座通用及运输航空机场,并配备了一流的教学资源,包括但不限于Cessna525奖状CJ1/M2等型号共计21种类型的400余架初级至高级教练机、空客与波音的40台全飞行模拟器、固定模拟器和练习器,以及各类航空发动机达五百多台。

位于赣鄱大地上的江西农业大学,占地面积达16,000亩,这片广袤的土地承载着丰富的学术与科研资源,为学子们的求知之旅和创新探索提供了宽广的舞台。

江西农业大学,一所集农业优势与生物技术特色于一身的高水平、有特色的高等学府,以其多学科协调发展著称。作为我国首批享有学士及硕士学位授予权的单位之一,该校具有悠久的研究生教育历史,同时是国家级重点共建高校,包括与农业农村部及国家林业和草原局的合作项目。被纳入“中西部高校基础能力建设工程”的行列,进一步彰显了其在高等教育领域的重要地位。

坐落在南昌经济技术开发区,总占地面积达到了1.6万亩之广。校园内环境优雅,绿树成荫,湖光山色相映衬,营造出一片充满生机与学术氛围的美丽学府景象。

内蒙古农业大学占地辽阔,拥有约140万平米的广阔疆域。

内蒙古农业大学,一所集农林、草原畜牧业特色于一体的多学科综合性大学,其学术领域覆盖农学、工学、理学、经济学、管理学、法学、文学及艺术等八个主要学科门类。学校提供从高职高专到博士层次的完整高等教育体系。

2001年,内蒙古农业大学被纳入国家西部大开发战略中“一省一校”重点支持项目,旨在通过增强其学术能力和研究实力来促进区域经济发展和教育提升。2012年,学校与国家林业局以及自治区政府共建合作,进一步强化了其在专业领域的影响力和发展动力。

自2013年起,内蒙古农业大学被列入国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校名单,这一举措旨在推动区域内的高等教育资源优化配置,增强学校的核心竞争力及服务地方社会的能力。至2020年4月统计,该大学总占地面积达1.4万亩,其中校本部占地2630亩,校园总面积则为3360亩。

这样的历史背景和教育布局,不仅体现了内蒙古农业大学在高等教育体系中的独特地位,也反映了其对学术研究、人才培养和社会服务的不懈追求。

在广阔的学术天地里,中山大学拥有一片面积达13726.5英亩的壮丽校区。

中山大学,其创始者孙先生的智慧光芒熠熠生辉,承载着逾百年的教育传承。作为中国教育部的直接管理之下、且由国家和地方政府共同支持的学府,它已跃升为国内外享有盛誉的一流综合性高等学府。截至2020年12月的数据表明,中山大学集成了三个校区内的五个不同校园,总面积达到9.151平方公里,在这片广阔的土地上,广州、珠海与深圳三大城市交相辉映。

在这些校园中,广州校区的南校园占地面积约为1.239平方公里;北校园则为0.209平方公里;东校园面积略显宽广,达0.989平方公里。珠海校区则是另一片学术绿洲,总面积为3.571平方公里。深圳校区更是一座学术与创新的高地,占地面积接近3.143平方公里。每一寸土地皆承载着追求卓越、探索知识的梦想与激情。