中国芯片的发展现状及应用情况

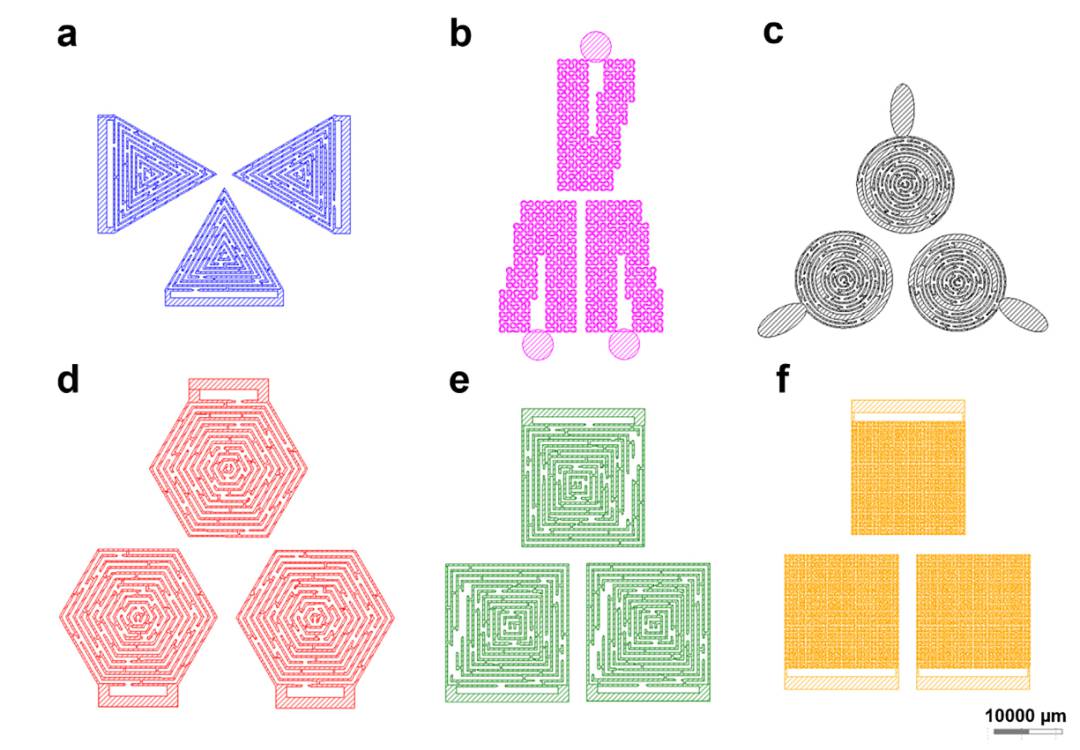

根据一项对多位资深业界人士所做的非正式调查,从现在开始到未来几年内,半导体产业都正处于一个转折点。初创的无晶圆厂半导体公司能获得1亿甚至2亿美元的资金,用以开发新一代复杂系统单芯片(SoC)产品的时代已经过去了。创投业者们并未获得与其投资相等的回报,而过去鼓吹大力投资的合伙人也早已离开这个产业。 因此,下一步该走向何方?会出现更多的半导体初创公司吗?他们将如何获得资助?在一个受到严重限制的集资环境中,又如何获得突破性的创新? 要了解产业的困境,就必须考虑IC开发成本(图1)和初创公司先期投资趋势线(图2)之间的差异。在与业界超过25位利益相关人(stakeholders)──包括创投业者、创立半导体公司的CEO,以及新创公司的CEO──进行访谈后,我们得出的结论是,新兴的趋势可能将半导体产业从一个充满活力的技术经济创新引擎,转变为仅能提供‘Metoo’产品的承销商。 图1:每代制程开发集成电路的成本(单位:百万美元) 从这次访谈中,我们确定了三大主要趋势。首先,规模较小的业者整并为更大规模公司正在加速进行。事实上,过去十年间,许多公司历经收购整并而退出了半导体产业;IPO则几乎已不存在。即使是中等规模的上市公司,在过去数年间也经历了大量整合。其次,由创投业者支持、已募集到新资金的公司均专注于特定利基市场。例如一些开发专有模拟和混合讯号IC的业者;这些组件通常采用较大的制程几何尺寸,整合度也相对较低,这将使业者能维持合理的成本。最后,SoC新创业者的活动似乎更加平息了,因为要开发这些高度复杂组件,需要极其庞大的费用。 那么,这个产业还剩下些什么呢?相当令人遗憾,对创业者来说,仅存的也许是愈来愈狭窄的空间和更少的创投资本。不过,新创企业仍可能在这个产业占有一席之地,也许是主攻某些成长潜力有限的小型市场;或是让自己成为一家IP供货商,循ARM和MIPS的模式前进。两种情况都提老改供了相当惊人的财务表现,为创投产业再注入了活力。 在访谈中,一位资深CEO指出,芯片产业看起来可能会越来越像汽车产业──成熟、进展缓慢,并且由少数几家大公司所把持。老含段其它业界人士则认为,采取制药业的模式可占上风;一些处于开发阶段的小型公司创造出了极有潜力的智财权,之后再卖给握有大量资源的大型企业,藉此推动产品上市。另外,访谈中也有一位业界人士指出,业界也许会重返大型实验室主导的时代,如贝尔实验室、XerorParc和Sarnoff等。但无论在上述的任何一种情况,都没有让创投业者投下资金的余地,而且也并未看到能容纳真正突破性技术的空间。 难道我们的产业将持续成熟到边缘化的地步是无可避免的结果吗?抑或是仍有其它可能? 回顾最近一波半导体新创业者的成功范例,博通(Broadcom)和Marvell是两个很好的例子。这两家创立于上世纪90年代的公司在过去十年间取得了重大成就。而促成他们在市场上获得成功的主要因素有两个。 首先,两家公司都采取纯粹的无晶圆厂半导体公司运作模式。 这个策略让他们免于巨额投资,否则他们将一直致力于建设庞大的生产设备。更有效地利用资本是非常必要的,然而,对这个产业而言,成功往往伴随着破坏性创新而来。 具备破坏性创新特质的公司,如Broadcom和Marvell,他们为市场带来了将系统开发者(包括通讯系统工程师及科学家)和IC电路开发者结合起来的做法──这些人才都是开发SoC不可或缺的。几乎每一位与我们访谈的半导体产业专家都强调,他们现在的软件开发人员比例远较IC设计师来得多。这种转变是SoC设计人员为业界直接来带来的创新成果。 现在,这些公司即将向市场推出更新颖的SoC思维,不再局限于破坏性创新,这些业者们现在强调持续创新。是的,他们为硅产业带来了崭新的思维和更新的系统技术,且现有的SoC业者们都已具备这样做的能力。 当Broadcom和Marvell进入市场后,当时主导市场的半导体业者们还没有雇用能够设计出创新自适应滤波器或复杂调制解调器和里德-所罗门编译码器的工程师。当时,这可是系统OEM业者的工作。但现在,几乎所有的半导体业者都拥有系统工程师和开发人员;由于开发成本不断升高,拥有这些工程人员就显得更具优势。 从这个角度观察,试图投资SoC新创公司似乎没有道理。我们不禁要问,在半导体领域中,究竟破坏性创新象征侍誉着什么。SoC上一场比赛,而不是下一个。 与我们访谈的业界高层们一致认为,半导体产业仍然有创新需求。他们列举了通讯和消费电子产品不断增加的带宽需求;移动装置和汽车对更轻、更高效电源的需求,以及能以更智能的方式,将能源送到消费者和企业客户端的全新能源解决方案。但他们也相信,要确实满足这些需求,现有技术版图仍然缺少了一些关键。 那么,他们认为半导体创业潮有可能卷土重来吗? 在我们的访谈调查中,部份受访者认为,‘无芯片’(chipless)半导体公司也许会成为未来的产业先锋,如eSilicon和GlobalUnichip等。向‘无芯片’转移,将能显着降低为了将新的半导体产品推向市场所需挹注的前期投资成本。 一些CEO表示,将传感器和驱动器整合到半导体组件中的热潮仍在持续,并可望成为推动半导体朝更高整合度发展的一股主要驱动力量。在芯片中添加陀螺仪、加速度计、相机零件、麦克风和磁强度计等零组件的能力将成为关键,特别是如果能采用标准CMOS制程,那么,这些能力将极具开创性。 事实上,微机电系统(MEMS)将芯片的整合度拉高到了全新的水准,这也可望为半导体产业带来下一波大规模的破坏性创新技术浪潮。 没有人能预测下一波半导体的转变会在何时发生。但根据过去的产业经验,只要有一个人做了正确的事,实现了技术创新和突破,就有可能带动下一波创新浪潮。 半导体产业能否重新找回不久以前还曾拥有的热情、活力和能量?答案将取决于企业家们是否针对创新做出正确的决定了。 我们正处于芯片产业的转折点。对半导体领域来说,无论是创新,或是持续整并和削减成本,未来这些趋势都可能愈来愈多地出现在美国以外的国家。 图2:第一轮半导体领域创投资金的芯片产业营收百分比。 本文由Bruce Kimble、Marty McMahon与Matt Rhodes三位半导体产业专家共同撰写。Kimble是半导体产业专家;McMahon是洁净能源产业专家,并作职于美国加州一家调查公司McDermott&Bull;Rhodes是半导体产业的长期投资者。

中国芯片现状怎么样?

2021年6月9日,在世界半导体大会上,中国工程院院士吴汉明指出我国芯片的现状:中国想要完成芯片的国产化替代,还缺8个中芯国际。简而言之,如今我国需要8个中芯国际的产能,才能够满足当下半导体市场日益增长的芯片需求。而这意味着目前中国想要在短时间内解决芯片产问题,有着不小的困难。不过,随着全球芯片荒的不断发酵,给中国芯片发展提供了更多的可能性,我国芯片国产化进程也有望进一步加快。

自从华为芯片产能受限之后,芯片国产化替代就成为我国半导体发展的主旋律。自从2020年7月份,国家正式出手斥资1600亿元在上海建设“东方芯港”项目后,中国半导体行业就不断传来好消息。

2020年,中国集成电路产业规模达8848亿元,为全球同期增速的4倍;同时,中芯国际、台积电等国内芯片制作巨头也不断投资进一步提升产能。

虽然目前中国芯片产业较几年前确实存在质的飞跃,但是由于起步时间较晚,我国芯片行业与芯片发达国家之间的差距仍然太过明显。

2021年6月9日,在世界半导体大会上,中国工程院院士吴汉明指出我国芯片的现状:中国想要完成芯片的国产化替代,还缺8个中芯国际。简而言之,如今我国需要8个中芯国际的产能,才能够满足当下半导体市场日益增长的芯片需求。而这意味着目前中国想要在短时间内解决芯片产问题,有着不小的困难。

不过,随着全球芯片荒的不断发酵,给中国芯片发展提供了更多的可能性,我国芯片国产化进程也有望进一步加快。

如今中国半导体行业团结一致,在加强自主创新的同时,也在逐步提升整体产业链水平。可以预见,在全球缺芯危机的当下,中国芯片企业倘若能够把握机会,定能带领中国半导体行业迈上新台阶。