电磁干扰,简称EMI(Electromagnetic

Interference),是指电磁场在空间中传播时,对周围电子设备产生的非预期影响。这种影响可能源于自然界的雷电、宇宙射线,也可能来自人工设备如电力线、电机、无线电发射器等。电磁干扰主要分为传导干扰和辐射干扰两类。传导干扰通过导线等物理媒介传播,而辐射干扰则通过空间以电磁波的形式传播。

电磁干扰(Electromagnetic

Interference,简称EMI),是由电磁波与电子元件相互作用引发的一种干扰现象。这种干扰现象主要分为两种类型:传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指,通过导电介质,一个电网络上的信号被耦合(即干扰)到另一个电网络中。而辐射干扰则是指,干扰源通过空间传播,将其信号耦合(同样产生干扰)到另一个电网络中。在高速电路板(PCB)及系统设计里,高频信号线、集成电路的引脚以及各类接插件等,都可能具备天线特性,成为辐射干扰源,它们能发射电磁波并干扰其他系统或同一系统内其他部分的正常运作。

提高抗干扰能力和电磁兼容性可以通过以下几种方法实现:

电磁兼容性设计优化:

合理布线:合理布置电缆和信号线,尽量减少与高功率电源线或其他干扰源共用走线,以降低信号线的干扰。将编码器信号线与其他信号线分开布置,避免相互干扰1。

屏蔽措施:对编码器信号线进行屏蔽处理,使用屏蔽电缆或在信号线外加一层屏蔽层,以隔离电磁干扰。屏蔽层可以是金属覆盖层或金属网,能够抵挡外部电磁场的干扰。

滤波处理:在编码器的前端或后端增加滤波器,如低通滤波器或带通滤波器,以滤除高频电磁波,保持编码器信号的纯净。

电源稳定确保:

使用稳压电源:为编码器提供稳定的电源,减少电源波动对编码器信号的影响1。

隔离电源:采用DC/DC隔离电源,切断编码器与供电电源系统之间的直接电气连接,降低电源干扰。

编码器选择与安装优化:

选择抗干扰性能好的编码器:在购买编码器时,选择具备抗电磁干扰能力强的产品,以提高其抗干扰性能。

编码器安装的绝缘隔离:在有大型电机和变频器的场合下,编码器外壳(包括编码器的转轴)要与电机外壳绝缘隔离,以防止电机外壳“交流漏电”对编码器产生干扰。

信号传输与处理优化:

光电耦合器隔离:在增量信号接收单元电路中,使用光电耦合器进行隔离,切断输入通道、输出通道以及控制系统与伺服电机之间的通信,从而抑制干扰1。

反向通道设置:为了提高信号的传输距离和抗干扰能力,编码器可以选择具有反相通道的输出信号,使干扰源对编码器正反相信号的干扰作用相当,从而在接收设备中抵消干扰1。

机械与环境因素控制:

减震措施:在伺服电机和编码器之间增加减震措施,如使用减震垫或减震器,以降低机械振动对编码器的干扰。

湿度与温度控制:保持伺服系统工作环境的湿度和温度稳定,以减少环境因素对编码器性能的影响。

软件抗干扰技术:

数字滤波:通过软件实现数字滤波算法,对编码器信号进行预处理,去除干扰成分。

一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:

1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。

2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。

3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。

二、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:

1、选用频率低的微控制器:

选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。

2、减小信号传输中的畸变

微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。

信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。

在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间。也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。而且过孔数目也应尽量少,最好不多于2个。

当信号的上升时间快于信号延迟时间,就要按照快电子学处理。此时要考虑传输线的阻抗匹配,对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输,要避免出现Td>Trd的情况,印刷线路板越大系统的速度就越不能太快。

提升电磁兼容性能的方法有以下几种:

设计屏蔽和绝缘:通过在电子设备或线路中添加屏蔽和绝缘材料,可以减少电磁辐射和敏感性。

地线和接地设计:良好的地线和接地系统可以有效地降低电磁噪声和提高抗干扰能力。

滤波器:使用电源滤波器、信号滤波器和滤波电容等,可以滤除高频噪声和电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。

电磁屏蔽:对敏感设备进行电磁屏蔽,阻隔外部电磁场的入侵,减少电磁辐射和敏感性。

良好的布局和布线:合理布置电路板和线束,避免干扰源和受干扰设备之间的相互干扰。

地址信号处理:采用差分信号传输、编码和解码技术,可以减小信号干扰和提高抗干扰能力。

标准合规测试:遵循电磁兼容性标准和规范进行测试和验证,确保产品符合相关法规要求。

抗干扰措施:如使用屏蔽罩、滤波器、电磁隔离器等来隔离和抵御外部电磁场的干扰。

优化电路设计:优化电路结构和信号传输路径,降低电磁噪声产生和传播。

系统综合设计:在系统设计阶段考虑电磁兼容性需求,合理选择器件和材料,减少潜在的干扰和敏感性。

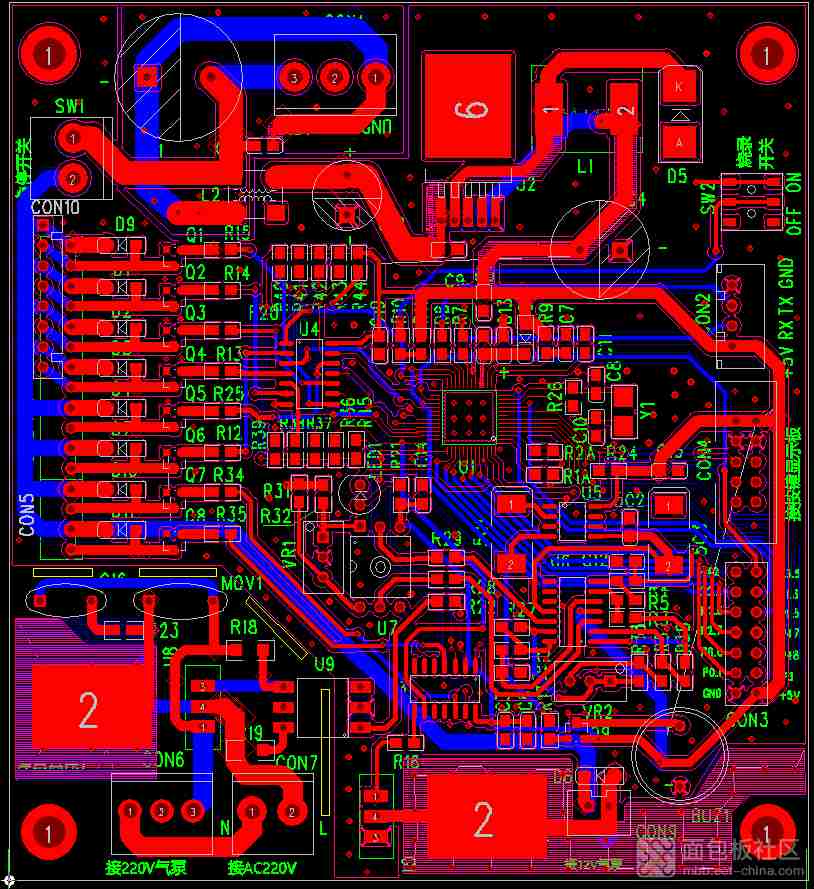

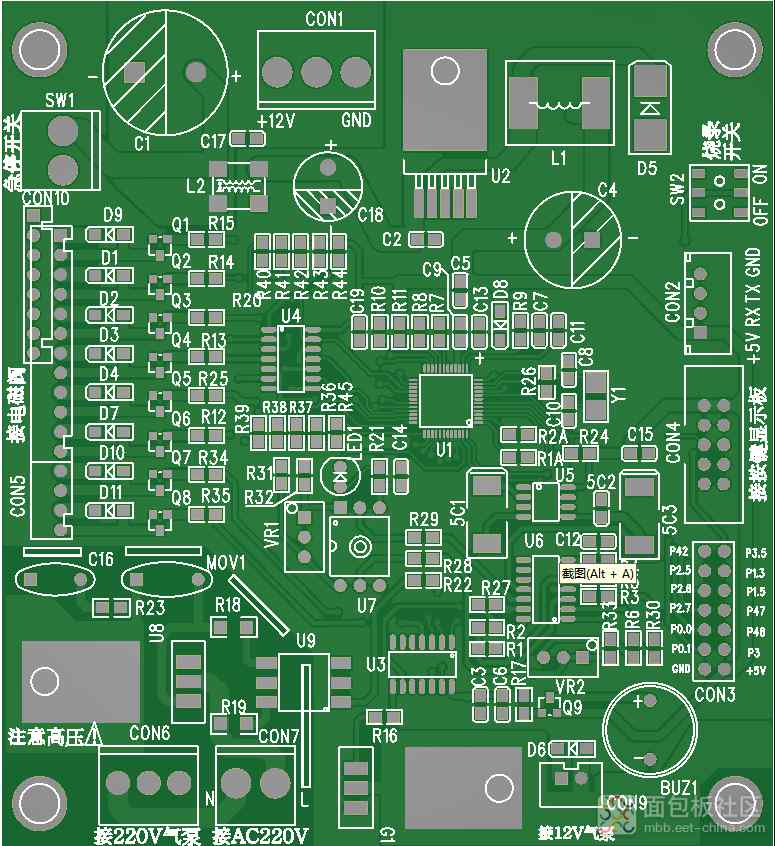

如何有效提升电路板的电磁兼容性

实施恰当的布线方针

采取平行布线有助于降低导线电感,但需注意,这样会增大导线间的互感和分布电容。若布局条件允许,推荐使用井字形网状布线结构,即一面印制电路板横向布线,另一面则纵向布线,如下例所示:

合理选择导线宽度

由于印制导线上的瞬时电流会产生冲击干扰,而这种干扰主要由电感成分引起,因此,减小电感量是关键。导线电感量与长度正相关,与宽度负相关,所以选择短而粗的导线有助于抑制干扰。特别是对于时钟引线、行驱动器或总线驱动器的信号线,它们常常承载大瞬变电流,因此,应尽可能缩短这些印制导线的长度。在常见分立元件电路中,导线宽度约为5mm即可满足需求;而对于集成电路,导线宽度可在2至0mm的范围内选择。

避免过长的平行走线

为了减少印制电路板导线间的串扰,设计时应尽量避免过长的平行走线,并尽量增大线与线之间的距离。同时,信号线应避免与地线和电源线交叉。在某些对干扰特别敏感的信号线之间,加入一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰现象。

抑制反射干扰

为了减少印制线条终端的反射干扰,应尽量缩短印制线的长度,并采用慢速电路设计。若有必要,可添加终端匹配电阻来进一步优化。

优化布线设计以减少高频信号电磁辐射

在印制电路板布线时,为降低高频信号通过印制导线产生的电磁辐射,需注意以下几点:

(1)尽量降低印制导线的不连续性,例如避免导线的锐角拐角和环状走线。

(2)时钟信号引线容易产生电磁辐射干扰,因此走线时应紧贴地线回路,并与驱动器紧密相连。

(3)总线驱动器应紧靠其驱动的总线,同时确保离开印制电路板的引线与驱动器紧密相连。

(4)数据总线的布线应采用每两根信号线间夹一根信号地线的方式,并尽可能将地回路紧贴在不重要的地址引线旁,因为这些引线常携带高频电流。

应用差分信号线布线策略

差分信号线布线时,信号对之间的紧密耦合会减小电磁干扰(EMI)发射。由于差分信号通常是高速信号,因此高速设计规则同样适用于其布线,特别是在设计信号线时需格外注意。