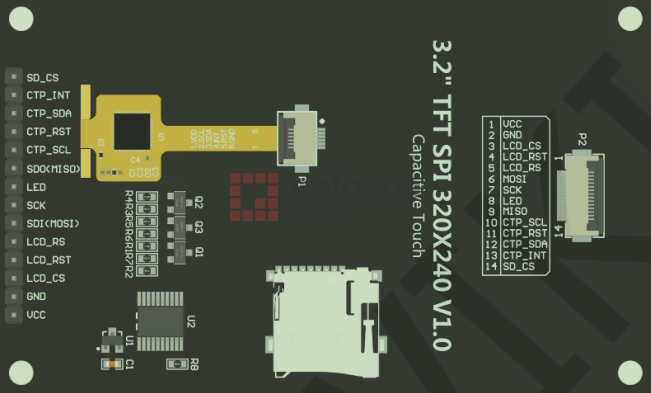

电容触摸屏" target="_blank">电容触摸屏

的核心原理是利用人体电场形成耦合电容,通过检测电流变化精确定位触摸点。

这种技术通过检测电容的变化来感知手指的接近或触及,从而实现对触摸表面的响应。相较于传统的机械开关和旋钮,电容式触摸感应提供了更为雅致的按钮、滑条和滚轮等替代方案,有效解决了磨损、可靠性、防水、触感以及成本等问题。

此外,电容触摸技术还支持多种传感器类型,包括按键、接近感应、滚轮、滑条和触摸面板,同时支持多种覆盖材料,如玻璃或塑料。其功耗低、感应稳定、抗噪能力强以及支持防水功能等特点,使得电容触摸技术在各种应用场景下都能表现出色。

主要工作流程

耦合电容形成

当手指接触屏幕表面时,人体与屏幕导电层(如ITO涂层)形成耦合电容。由于人体相当于电容的一个极板,高频电流会通过该电容传导,导致电流从屏幕四角的电极流出。

电流比例检测与定位

控制器通过测量四角电极流出的电流比例,结合公式计算触点的精确位置。例如,若触点靠近左上角,则该电极的电流会显著大于其他三侧。

信号处理与坐标映射

电流信号经A/D转换后,控制器通过算法将极坐标系下的电流比例转换为直角坐标系的(X, Y)位置,实现触控响应。

关键技术特征

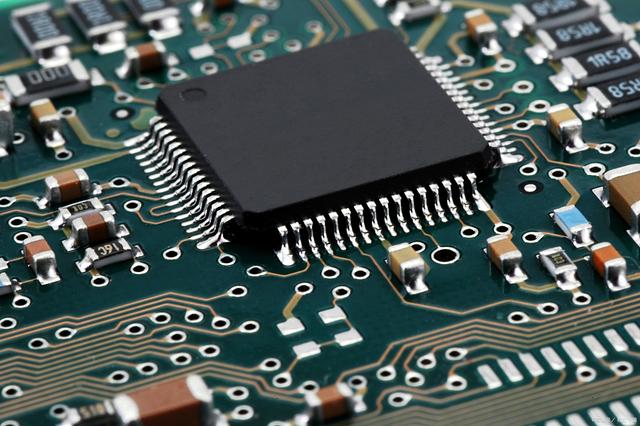

ITO导电层设计

屏幕采用多层复合结构,夹层涂覆氧化铟锡(ITO)作为导电介质,外层覆盖超薄保护玻璃(如0.0015mm矽土玻璃)以增强耐用性。

投射式电容技术

主流技术采用投射式电容设计,X/Y方向电极层通过交叉形成电容节点,驱动线与侦测线配合实现多点触控。例如,菱形ITO图案可优化电场分布。

优缺点分析

优势

高精度(99%)与快速响应(<3ms);

支持多点触控,适合手势操作(如缩放)。

局限性

环境敏感:温度、湿度变化易导致漂移,需定期校准;

导电要求:需直接接触导电物体(如手指),戴手套或绝缘体无法操作。

扩展类型与应用

表面式 vs. 投射式

表面式:单点触控,适用于简单交互场景;

投射式(自电容/互电容):支持多点触控,广泛应用于智能手机(如iPhone)和车载屏幕。

车规级优化设计

车载屏幕需控制反射率(<4%),并采用光学贴合技术减少显示干扰。例如,在ITO层与玻璃基材间增加AGAR补偿膜以提升稳定性。

电容触摸屏,作为多媒体显示系统中的关键部分,通常与液晶显示屏通过光学贴合或空气贴合的方式结合在一起。其基础结构从横截面来看,底层通常覆盖着光学膜或保护膜,这些膜层的作用是增强触摸屏的耐用性和光学性能。在光学贴合技术下,触摸屏与液晶显示屏之间的间隙几乎可以忽略,从而最大程度地保持了液晶显示屏的原始显示效果。然而,空气贴合方式虽然成本更为亲民,但其缺点是触摸屏与液晶显示屏之间的间隙较大,这有可能在安装过程中引入杂质,从而影响显示效果。

在光学膜或保护膜的上层,则是以抗UV树脂为基材,并覆盖上保护层。之后,再在这之上涂抹ITO传感器层,其上方则通常附着一层玻璃基材,其厚度大约在0.5mm至1.1mm之间。为了进一步优化显示效果,有时还会在玻璃基材表面额外附着光学补偿膜。

一、电容触摸屏的原理

电容触摸屏是利用人体电荷或其他导电体的电容变化来实现触摸定位的技术。其基本原理是利用触摸面板上的透明导电层形成的电场,当人体或其他导电体接触到触摸面板时,会改变电场分布,从而被感应到,以此来计算出触摸坐标。

具体来说,电容触摸屏由玻璃、透明导电层、涂层绝缘层等组成。透明导电层可以是银纳米线网格、ITO膜或格栅结构等材料。在触摸面板的四角或边缘上设置有电极感应器,它们通过扫描的方式,将电场的变化转化为电信号,再经过处理,最终确定触摸的坐标位置。

二、电容触摸屏的结构

电容触摸屏通常采用玻璃做触摸面板的基底,上面涂有透明导电层,并覆盖有防刮涂层。透明导电层一般是均匀地分布在整个触摸面板上,可以通过细密的微线网格或均匀涂布等方法制成。导电层之上还会覆盖一层涂层绝缘层,用来保护透明导电层。

三、电容触摸屏的特点

灵敏度高:电容触摸屏基于电容变化的原理,对触摸的敏感性更高。触摸时无需用力按压,轻轻触摸即可操作。

反应速度快:电容触摸屏的响应速度非常快,触摸操作的反馈几乎是实时的。

支持多点触控:电容触摸屏可以同时检测多个触摸点,可以实现多点触控功能。这使得用户可以使用手指进行缩放、旋转、滑动等多种手势操作。

高透光性:电容触摸屏的透光性能非常好,几乎不会影响显示效果。

耐磨损:

电容触摸屏

采用耐磨涂层,具有较好的耐磨性能,使用寿命长。