随着工业自动化、智能电网、新能源汽车等领域的快速发展,延时继电器作为电气控制领域的核心元件,正迎来技术变革的关键节点。智能化、小型化与高可靠性已成为延时继电器技术发展的三大核心方向,推动行业从传统机械控制向数字化、网络化、集成化转型。

智能化:从单一控制到系统协同

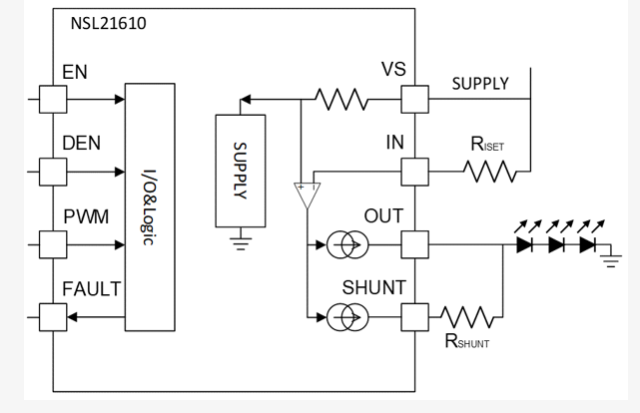

智能化是延时继电器技术升级的核心驱动力。传统延时继电器仅具备简单的定时通断功能,而智能延时继电器通过集成传感器、嵌入式处理器和通信模块,实现了状态监测、故障诊断、远程控制等高级功能。例如,在工业自动化场景中,智能延时继电器可实时监测自身温度、电压、电流等参数,并通过内置算法预测潜在故障,提前发出维护预警。某企业推出的智能延时继电器产品,支持Modbus、CAN总线等通信协议,可与PLC、SCADA系统无缝对接,实现生产线的智能化协同控制。

智能延时继电器在智能电网中的应用尤为突出。随着分布式能源接入和电网调度复杂度的提升,延时继电器需具备更强的自适应能力。例如,在变电站自动化系统中,智能延时继电器可根据电网负荷变化动态调整延时参数,优化设备启停顺序,降低能耗。部分厂商还开发了具备边缘计算能力的智能延时继电器,可在本地完成数据处理和决策,减少对云端依赖,提升系统响应速度。

小型化:集成化设计突破空间限制

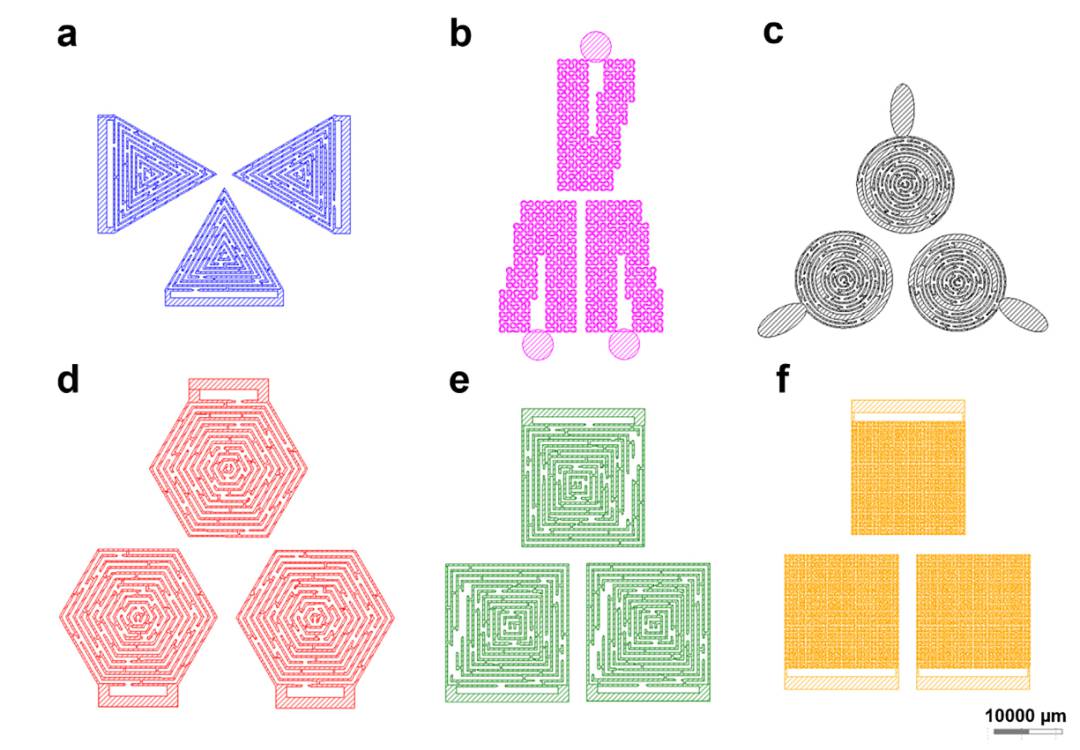

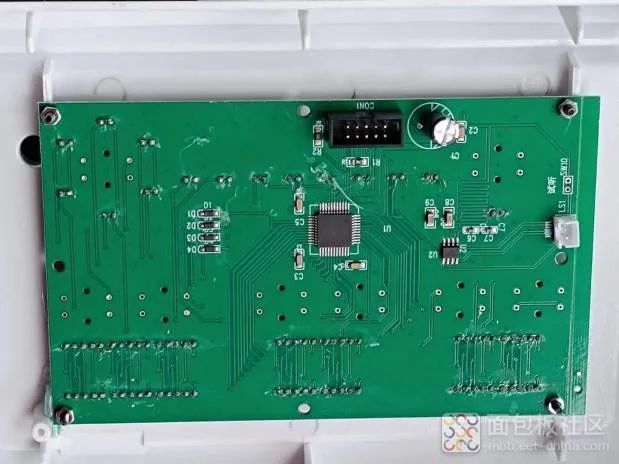

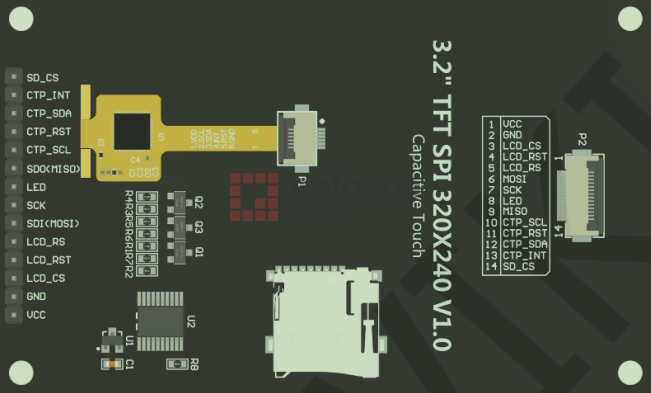

小型化是延时继电器适应现代设备紧凑化需求的重要趋势。随着电子元器件制造工艺的进步,延时继电器的体积不断缩小,功能密度显著提升。以某厂商推出的超薄型延时继电器为例,其厚度较传统产品减少40%,可直接嵌入PCB板,适用于智能家居、可穿戴设备等对空间要求严苛的场景。

小型化并非简单的尺寸缩减,而是通过集成化设计实现功能整合。例如,部分厂商将延时继电器与电源模块、通信接口集成于一体,形成多功能控制单元。这种设计不仅节省空间,还简化了系统布线,提升了可靠性。在汽车电子领域,小型化延时继电器被广泛应用于发动机控制、车身稳定系统等模块,助力整车轻量化和能效提升。

高可靠性:极端环境下的稳定运行

高可靠性是延时继电器在关键领域应用的核心要求。随着应用场景向高温、高湿、强电磁干扰等极端环境延伸,延时继电器需具备更强的环境适应能力。例如,在新能源汽车电池管理系统中,延时继电器需在-40℃至85℃的宽温范围内稳定工作,并承受瞬态过电压冲击。为此,厂商通过采用高绝缘材料、优化散热结构、增强电磁屏蔽等手段提升产品可靠性。

高可靠性还体现在长寿命和低故障率上。部分高端延时继电器通过优化触点材料和机械结构,将电气寿命提升至百万次以上,机械寿命达数千万次。在轨道交通领域,某品牌延时继电器通过采用密封结构和抗振动设计,成功通过EN50155标准认证,确保在列车高速运行和复杂路况下的稳定运行。

技术融合与行业应用深化

智能化、小型化与高可靠性的技术趋势并非孤立发展,而是相互促进、深度融合。例如,智能延时继电器的小型化设计需兼顾散热和电磁兼容性,而高可靠性要求又推动智能化功能的冗余设计。在工业物联网(IIoT)场景中,具备边缘计算能力的智能延时继电器可实时分析设备状态,并通过5G网络将数据上传至云端,实现预测性维护。这种技术融合不仅提升了延时继电器的性能,还拓展了其在智慧城市、智慧能源等领域的应用边界。

在新能源汽车领域,延时继电器的小型化和高可靠性直接关系到电池系统的安全性和续航里程。某车企与供应商合作开发的集成式延时继电器模块,将体积缩小30%,同时通过冗余设计和自诊断功能,将故障率降低至百万分之一以下。在智能电网领域,智能延时继电器与数字孪生技术结合,可实现电网设备的虚拟仿真和优化调度,提升供电可靠性。

挑战与未来展望

尽管延时继电器技术取得显著进展,但仍面临诸多挑战。智能化功能需平衡成本与性能,小型化设计需突破散热和电磁兼容瓶颈,高可靠性验证需覆盖更复杂的场景。未来,随着新材料(如石墨烯触点)、新工艺(如3D打印封装)的应用,延时继电器的性能将进一步提升。同时,人工智能算法的引入将使延时继电器具备自主学习和优化能力,推动行业向更高水平的智能化迈进。

智能化、小型化与高可靠性是延时继电器技术发展的必由之路。通过技术创新和跨领域融合,延时继电器将在工业4.0、智能电网、新能源汽车等领域发挥更大价值,助力全球制造业向高端化、绿色化转型。