进入二零二三年,尽管全球半导体市场整体仍处于一段低迷时期,复苏的迹象尚未来得及显现,但我们有理由相信,在某些特定领域中出现的增长势头,将为资本市场乃至整个半导体产业注入一剂强有力的提振剂。随着技术发展的持续演进与市场需求的微妙变化,这些细分领域的亮眼表现有望引领行业走出低谷,重拾活力与信心。

根据全球半导体观察所进行的非全面性评估,在最近的一个时段内,总计有五十七家半导体领域的先锋企业在多个层面上实现了资金注入。这些企业分别深耕于第三代半导体、面向汽车应用的芯片、毫米波雷达芯片以及各类传感器等前沿技术领域。令人瞩目的是,其中不乏公司获得了超亿元级别的融资数额,彰显了市场对其技术创新与业务潜力的高度认可。

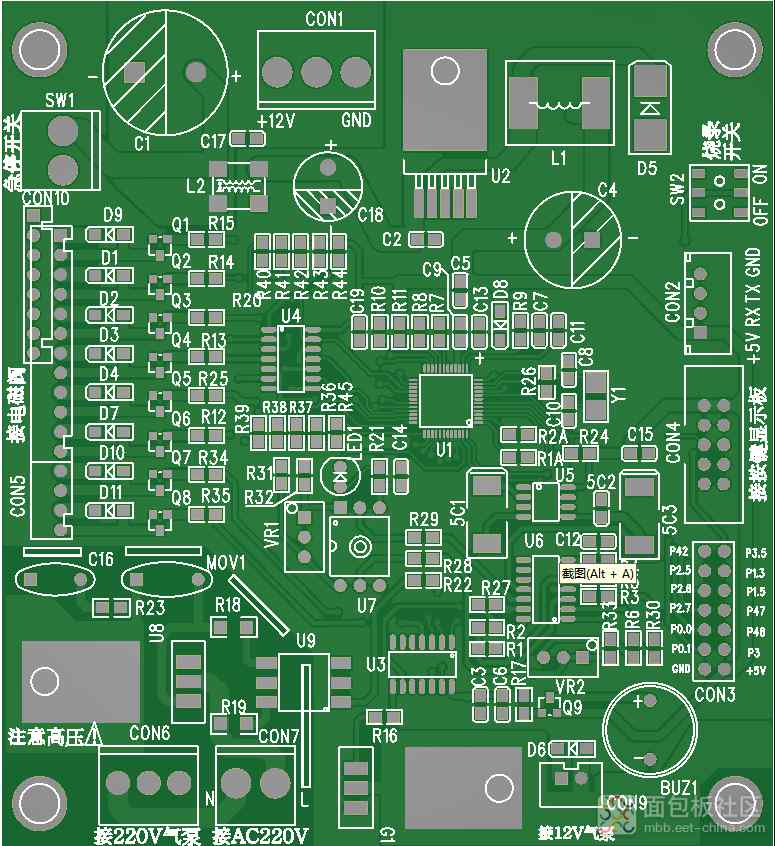

过去几代的半导体材料,包括硅、砷化镓与磷化铟,现已演进到以碳化硅与氮化镓为代表的第三代材料。这些先进材料因其出色的物理属性,如高热传导性能、优异的击穿场强、高速电子漂移速率和极高的键合能,迅速占据了全球半导体市场的核心地位,并已成为行业及投资界的焦点所在。

第三代半导体已在诸多前沿领域崭露头角,包括但不限于新能源汽车、消费电子、半导体照明、新一代移动通讯、新能源并网、智能电网以及高速轨道交通等。尽管面临去年消费市场的挑战,但在关键领域的持续投入与创新,使得前景依然光明。根据TrendForce集邦咨询的预测显示,车用SiC功率元件市场有望于2026年达到39.4亿美元的巨大规模,这不仅验证了第三代半导体技术在汽车行业的巨大潜力,也预示着其在未来市场的广阔应用前景和显著增长趋势。

在全球半导体产业的版图中,第三代半导体领域由美国、日本及欧洲的企业占据着主导地位,包括Wolfspeed、ROHM、Infineon、Mitsubishi、Qorvo和ST等知名企业皆在此列。在中国市场内,主要参与者则有天科合达、山东天岳、三安光电、中电13所与55所等企业,他们共同构成了国内第三代半导体产业的生力军。

从全球视角出发,第三代半导体领域的主要推动力来自于美国、日本及欧洲的领先企业。而在国内市场,则以天科合达、山东天岳、三安光电、中电13所和55所为代表的企事业单位,正积极投身于这一先进技术的研发与应用。

近来,全球范围内的新冠疫情催化了第三代半导体产业的关键转型时刻。在这一背景下,伴随着中国政府"十四五"规划中的强力支持及国产替代化进程的加速推进,长期处于潜伏状态的第三代半导体企业逐渐崭露头角,并被市场视为崭新的焦点与期待对象。

在此期间,这些企业在国家政策的助力下,实现了技术突破和商业化应用的双重进展。它们不仅在技术研发领域取得了显著成就,还成功地将创新成果转化为市场竞争优势,吸引了广泛的关注与投资。第三代半导体企业正在快速崛起,成为推动科技进步及产业变革的重要力量,其市场前景被广泛看好。

这一时期内,得益于政策扶持与市场需求的双重驱动,第三代半导体相关技术的应用范围不断拓展,从新能源、信息技术到航空航天等多个领域均展现出广阔的应用潜力。这些企业的创新产品和服务不仅满足了市场对于高效率、低能耗解决方案的需求,也为推动经济绿色转型和技术创新注入了强大动力。

综上所述,面对全球疫情带来的挑战与机遇,第三代半导体产业正迎来前所未有的发展机遇期。在政府政策的引导和支持下,一批拥有自主技术、创新能力的企业正在快速成长壮大,并成为引领行业未来发展的关键力量。这一新兴领域不仅为市场带来了新的经济增长点,也为推动社会可持续发展贡献了重要力量。

在这次的投资者关注焦点中,十数家企业因其在碳化硅和氮化镓为代表的新一代半导体领域的前瞻布局与卓越成就,而备受瞩目。这些企业包括天域半导体、天科合达、超芯星半导体、至信微电子、昕感科技、派恩杰半导体、乾晶半导体、臻晶半导体、晶通半导体等,它们正引领着这一领域的发展潮流。

在这个充满创新的舞台上,每一家企业都以独特的技术专长和战略视野,在碳化硅与氮化镓的应用上进行深入探索。通过此次投资的青睐,这些企业在芯片制造、材料科学、器件设计等方面的能力得到了进一步的强化与扩展,有望加速推动第三代半导体技术的商业化进程,并为全球电子产业带来革命性的变革。

投资者的选择不仅体现了对技术创新的热切期待,也彰显了对未来市场需求趋势的精准洞察。这一领域内的合作与竞争正逐步构建起一个更加高效、创新且可持续发展的半导体生态系统,为实现更高效能的电子设备和清洁能源解决方案提供了坚实的基础。

在近期的金融活动中,天科合达公司已完成Pre-IPO轮融资交易,这一盛事吸引了京铭资本体系下京铭鸿瑞产业基金与历金铭科产业基金等众多明星资本的目光,并成功为之注入了雄厚的资金支持。

同时,天域半导体亦取得了重大进展,获得了约12亿元人民币的投资。所筹得的巨额资金将被专用于碳化硅外延产线的扩充项目,以及持续加大在碳化硅大尺寸外延生长技术的研发投入,以期在未来市场竞争中占据更多先机。

此轮投资与资金注入,无疑为这两家企业的发展提供了强有力的支持,预示着他们在半导体领域的前行道路将更加宽广。

在国内半导体产业领域中,碳化硅技术的近期突破标志着一个显著里程碑,预示着行业内的崭新篇章即将开启。

此番进展无疑为相关企业在技术创新和市场竞争力方面注入了强心剂,推动了其在新能源、电动汽车等关键领域的快速发展。

通过这一系列的技术革新与优化升级,国内企业不仅实现了自给自足的供应链体系构建,更为全球碳化硅材料及器件市场的供应格局带来了积极的影响。这一突破不仅提升了国家在国际竞争中的地位,也对促进节能减排、推动绿色经济的可持续发展起到了至关重要的作用。

随着技术的不断演进与应用拓展,国内企业在全球碳化硅产业链中正逐步崭露头角,并有望引领未来能源转型的大潮,为全球新能源产业的发展注入源源不断的动力。

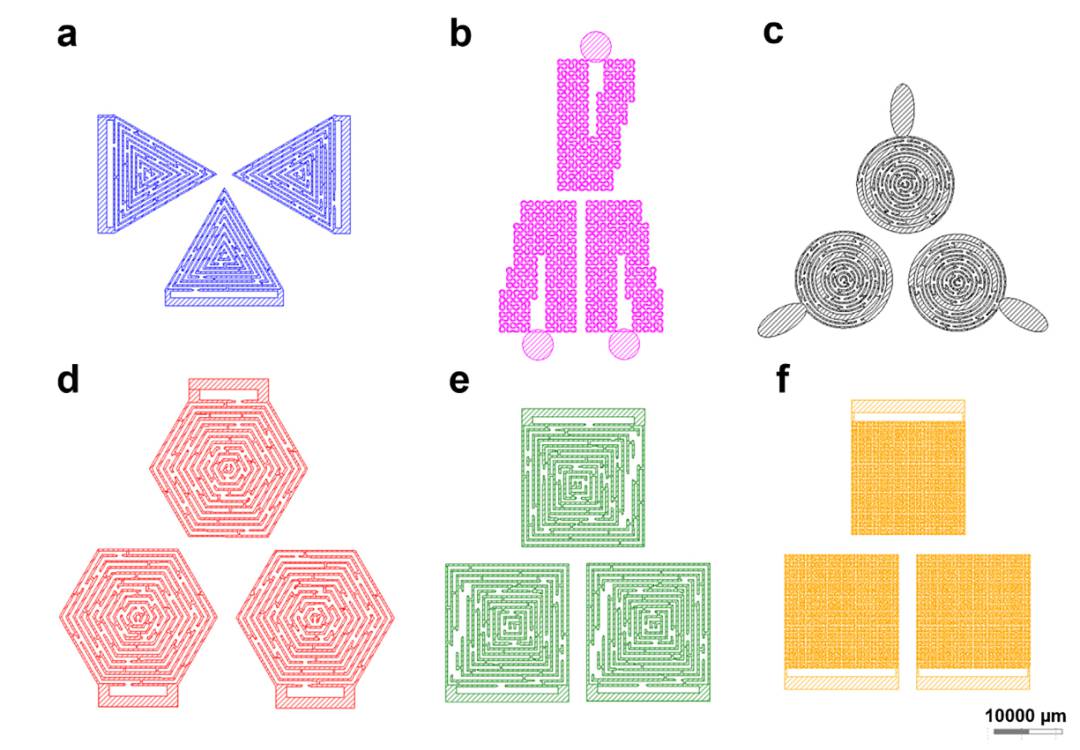

在二零二二年一月份,烁科晶体实现了八英寸的N型碳化硅抛光片的生产规模提升;到了同年八月,晶盛机电取得了公司历史上首颗八英寸的N型碳化硅晶体的成功制造,并宣布于次年二月即将开启八英寸导电型碳化硅衬底的小批量生产。而在二零二二年十一月份,天科合达发布了一系列的八英寸导电型SiC单晶衬底产品,并规划在二零二三年实现其八英寸衬底产品的规模化生产。

自去年以来,消费终端市场的活力显著衰退,消费级芯片的光环也渐渐褪色。尽管全球范围内的芯片短缺状况正逐步缓解,汽车领域却呈现出截然不同的态势。当前,汽车行业遭遇了前所未有的芯片供应挑战,同时,智能汽车技术的迅猛发展进一步激增了对高性能汽车芯片的需求。在此背景下,汽车芯片领域成为了市场的新焦点与增长极。

因应2022年全球汽车行业遭受芯片短缺之困,导致新车生产规模减少了约450万辆,此现象持续至2023年,预计将会对汽车产量造成高达300万辆的新车减产。鉴于市场对于汽车需求的强劲态势,预测在2023全年内,汽车芯片领域将继续成为半导体行业中显著面临严重供应短缺挑战的部分。

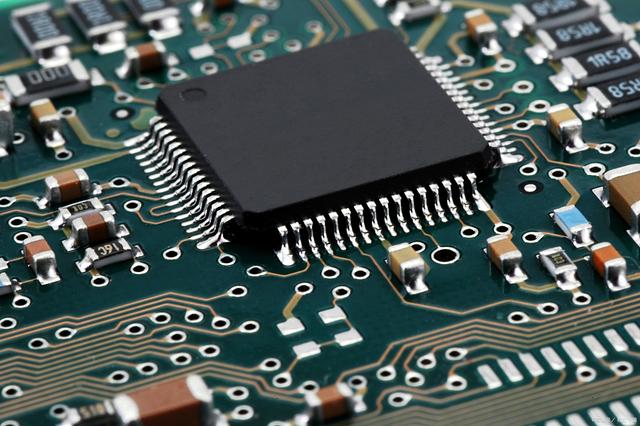

汽车芯片作为关键的技术基石,展现出极高的技术壁垒与多样性,其在产业链中的影响力不容小觑。伴随汽车行业的电气化、联网化及智能化转型的步伐加速,这些精密的集成电路已在动力调控、车身架构、驾驶舱体验、底盘管理乃至安全防护等多个核心环节发挥着至关重要的作用,彰显出强大的产业带动效应。

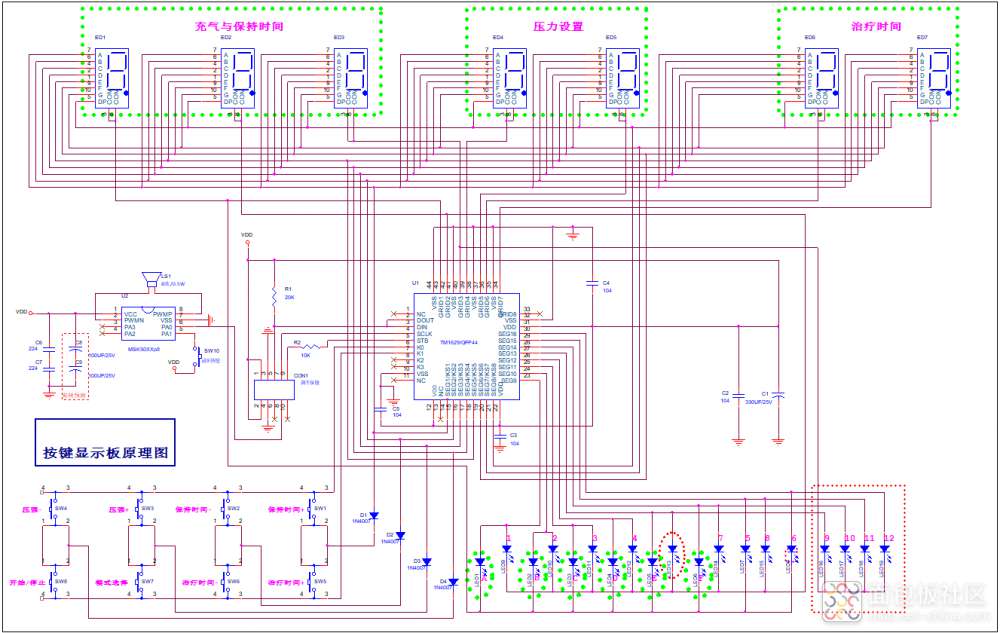

今年,在汽车芯片领域内,曦华科技、海图微电子、中科亿海微电子、识光芯科、翠展微电子、矽杰微电子以及灵明光子等企业纷纷获得了融资。这些企业的核心战略聚焦于车规级芯片研发、毫米波雷达技术、传感器优化及射频滤波器创新,旨在推动汽车智能化与安全性能的全面提升。

从技术的角度审视,在汽车行业内部署的自动驾驶解决方案中,传感器的选型至关重要,尤其是针对中高速与低速驾驶情境的应用。在这类场景下,车用摄像头的核心组件便是CMOS图像传感器,其对于捕捉、解析车辆周围环境信息发挥着核心作用。目前,该领域内的技术领导者包括了安森美和韦尔股份等公司,他们在车载CIS市场中占据了显著的地位与优势。

作为车载智能系统的中枢神经元,毫米波雷达芯片是推动汽车行业向先进驾驶辅助系统与自动驾驶领域迈进的关键力量。其应用范围不仅局限于车辆安全与高效导航,还延伸至智能家居、无人机操控等前沿科技领域。

然而,在这一技术版图中,国外企业如博世、大陆集团、海拉等跨国公司仍占据着主导地位,牢牢掌握着核心研发及生产技术。他们凭借深厚的技术积累和市场影响力,引领着毫米波雷达行业的全球发展潮流。

为了打破这一局面并实现国产化替代战略,国内多家知名企业,如德赛西威、华域汽车、华为以及森斯泰克等,正不断加大研发投入与创新力度。他们旨在通过自主研发与技术创新,突破国外技术壁垒,推动毫米波雷达新产品的落地应用和市场普及,以期在全球竞争中占据一席之地,并加速中国乃至全球智能车载及智能家居领域的技术进步与发展。

在汽车产业快速推进的大背景下,传感器、毫米波雷达以及射频滤波器等车载芯片行业正逐步步入全新的战略核心领域。这一趋势不仅为国内外市场注入了强劲动力,同时也为本国的制造商开辟了突破与发展的新机遇,通过国产化替代策略,这些企业有望实现自立自强和技术创新的双重飞跃。