CMOS图像传感器爆发在即,国内厂商如何打破国外垄断?

图像传感器作为摄像头模组的核心部件,广泛应用于智能手机、汽车、安防监控、航空航天等领域。我国拥有全球最大的图像传感器市场,然而在高端消费类电子领域的市场份额几乎被索尼和三星占据。随着智能手机采用多摄方案的增加以及IoT、AI、ADAS等技术带动摄像搏敏头应用场景的拓展,市场对CIS需求日益旺盛。

CMOS图像传感器市场火热

作为电子设备的“眼睛”,图像传感器近年来成为市场的焦点,成为半导体行业最炙手冲散可热的领域之一。目前,CCD图像传感器和CMOS图像传感器(CIS)是被普遍采用的两种图像传感器。CCD图像传感器具有量子效率高、噪声低等优点被应用于广播电视和工业监测等领域。随着超大规模集成电路技术和CMOS制造工艺水平的提高,CIS由于尺寸小、低成本、功耗低、集成度高等诸多优点在民用消费电子市场逐渐取代传统的CCD图像传感器,带动了图像传感器市场的发展。根据相关数据统计,2019年全球图像传感器销售规模达到193.2亿美元,其中,CIS贡献188.1亿美元,同比增长26.3%,CIS已成为半导体产业中增长最快的产品之一。

国内CMOS图像传感器发展现状

与国外厂商相比,国内CMOS图像传感器厂商在技术、规模等方面仍有不足,其产品主要用于中低端消费类电子领域,高端领域长期被外国厂商所垄断。这对这一趋势,国内厂商一直在积极的谋求发展,近年一些具有较强实力的CMOS传感器厂商已经崛起,他们依托自主核心技术,正逐步向中高端市场加速渗透。

我国厂商如何突围

长期以来,CMOS市场被索尼、三星等日韩厂商主导。据相关数据显示,目前全球CMOS图像传感器价值已达120亿美元,索尼的市场份额为50.1%,三星为20.5%,两个头部厂商就占据了超过70%的市场份额。CIS属于特殊制散银氏程,包括从镜头、彩色滤光片、光模组、逻辑元器件与整合封装,没有一般的公版开发流程。ARM提供通用的IP可以加速晶圆设计商的开发时间与简化流程,但CIS技术都是掌握在各自从业者手上,而IDM厂因为在产品开发上自行掌握速度与策略,技术发展上相对比较有优势,这也是CIS市场份额多半被IDM大厂瓜分的原因。索尼在CMOS领域有多年的研发经验,持续精进高端技术开发;而三星除了自身半导体丰富的资源与研发实力,自家的终端也为其CIS销量提供了保障。

面对三星、索尼的强势表现,我国厂商该如何抓住本轮CMOS需求上涨的契机?业内相关专业人士指出,CMOS图像传感器是技术与资金密集型行业,具备技术与人才、规模与资金、客户认证三个壁垒。并建议,国内厂商可以从四个方面发力抓住本轮CMOS上涨契机。

一是从中低端市场领域向高端领域进军。国内厂商需借助低端市场的优势加大研发投入和技术创新,向高端领域进军,逐渐占领市场。

二是并购重组,与国外企业合作进行技术升级,提升研发效率。

三是抓住CMOS传感器应用的细分领域,逐渐进军更大市场。国内新进厂商可以从细分领域进军市场,抓住整个产业链的某个细分环节,做到细分领域市场领先,再借机发力更广阔的CMOS市场。

四是加强与国内中小企业合作,得到客户产品认证。可以和国内中小企业的合作作为突破口,对产品质量进行认证和推广。

要抓住CMOS市场机遇,还要回归到技术开发与量产能力的提升。国内厂商在设计与晶圆制造仍有进步空间,尤其是面向CIS这种制程技术较为特殊,难以与其他产品实现技术共用的产品。另外,IC设计业者与晶圆代工厂的合作也是重点,需相互配合做出良好的产品规划与开发时程,才能持续在CIS后势看好的情况下创造竞争力。

59.嫦娥二号:探月 A.化妆品:美容 B.方便面:保暖 C.咖啡:睡眠 D.钥匙:门锁 选哪个呀?

你好、我来为你解答:

嫦娥二号对探月工程起承上启下作用!

“嫦娥二号”是以嫦娥一号卫星的备份星为基础进行研制的,其主要任务是为探月工程二期进行前期工程验证和探测,是二期的“探路者”。

相比“嫦娥一号”,“嫦娥二号”技术更新、难度更大、系统更复杂,与之相应的风险也更大。“嫦娥二号”任务就像是一期工程向二期工程的一个跳板,既继承了嫦娥一号卫星的许多成熟技术,又根据任务目标的不同,增加了很多新技术,对探月工程起到承上启下的作用,对整个深空探测事业的发展具有十分重要的意义。

作为二期工程的先导星,嫦娥二号卫星主要是用以试验、验证探月工程二期部分关键技术,深化月球科学探测目标。

在飞行任务期间,嫦娥二号卫星将开展六大技术验证:一是配合运载火箭验证地月转移轨道直接发射技术;二是验证距月面100公里近月制动的月球轨道捕获技术;三是验证100公里×15公里轨道机动与飞行技术;四是对二期工程的备选着陆区进行高分辨率成像试验;五是搭载轻小型化X频段深空应答机,配合中国新建的X频段地面测控站,试验X频段测控技术;六是试验遥测信道低密度奇偶校验码(LDPC)编码技术,月地高速数据传输技术及降落相机技术。这六大技术验证,将为我们进一步了解月球表面环境,把握深空探测技术发展规律,有效降低探月二期工程风险,提供有益的借鉴。

嫦娥二号卫星在嫦娥一号卫星的基础上,改进了有效载荷性能,提高了对月科学探测精度,重点是完成四个科学目标,即:获取更高精度月球表面三维影像,分辨率由嫦娥一号卫星的120米提高至优于10米,同时还将探测月球物质成分、月壤特性以及地月与近月空间环境。嫦娥二号卫星开展的月球科学探测将在中国后续探月工作中发挥重要作用,可有效促进深空探测领域的发展。

嫦娥二号卫星由10大分系统组成。根据新的任务要求,系统总体及热控分系统等进行了重新设计,8个分系统在充分继承嫦娥一号卫星状态基础上进行了局部设计修改,而技术试验和有效载荷这两个分系统则集中了全部的新研软硬件产品,并进行了全新设计。

打造“直达天梯”。如果把嫦娥二号比作一个在严酷环境中需要完成一系列高难度动作的杂技演员,那么能否顺利进入地月转移轨道就是摆在她面前的第一道难关。根据地月日的运动规律,卫星进入地月转移轨道的窗口时间非常短,如果星箭分离时卫星没有准确进入地月转移轨道入口,那么就需要对卫星轨道进行调整,会使卫星上的燃料提前消耗,如果偏差过大,将影响后续任务的执行。为此,卫星系统和火箭系统两大系统互相配合,携手合作,经过多次反复核算,最终设计出火箭的发射轨道,为“嫦娥奔月”打造了一架快捷方便的“直达天梯”。

确保精准“刹车”。点火发射后,“嫦娥二号”乘坐着“直达电梯”向月宫飞奔而去。如果她跑的用力过猛,来不及及时刹车,就不能成为月球卫星。“刹车”力量不够会造成卫星飞出月球的引力范围,而不能被月球捕获;“刹车”力量过大,卫星就会撞上月球,后果不堪设想。为了能够让卫星顺利进入100公里×100公里的工作轨道和100公里×15公里的环月轨道,设计人员进行了极其精确的分析求解,并建立了相关的数学模型,反复确认相关系统间的接口关系。经过一轮轮反复的讨论和计算,他们终于找到了控制精度的有效方法,精准“刹车”难题迎刃而解。

增加全新技术试验分系统。“嫦娥二号”与“嫦娥一号”相比,最大的一个不同就是新增了一个分系统——技术试验分系统。这个分系统主要用于实现星地X频段测控体制验证,并试验降落相机等相关技术,为二期工程进行先期验证和技术储备。按要卫星研制节点,这个分系统必须在最短的时间内完成方案设计、初样和正样产品的研制,才不至于影响整个任务的进度。任务紧迫,技术试验分系统的攻关小组开始了与时间的角力。资料室、互联网、设计室、单机生产厂,设计师们辗转奔波,经过无数次的计算、论证、推翻,再计算、再论证……一个个技术难题终于逐一攻破。

国内首次应用X波段测控体制。嫦娥二号卫星拥有多项新技术,其中相当一部分为首次上天试验,X波段测控体制就是其中的代表。目前,中国卫星中尚无星地X波段测控体制应用的实践,与国内主要使用的S频段测控体制相比,它有着传输速度高、信号衰减小、负载数据多等优点。但是它同时又面临着设计、器件和工艺等一系列技术难点。设计人员们并没有被困难吓倒,而是直面挑战,经过通宵达旦的攻关,终于在最短的时间内拿出了解决方案。

配置“冷暖空调”。由于轨道的变化,嫦娥二号卫星在运行过程中将面临300℃左右的冷暖温差。如何抗拒来自太阳光的高温照射,又如何抵御冰点以下的寒冷?由“嫦娥二号”热控系统的设计团队妙手设计的卫星防辐射覆膜大显神通。这个由13层薄如蝉翼的覆膜组成的金灿灿的外衣,有着特殊的结构,可以传导星内的热量,有效形成星内热平衡环境,“嫦娥二号”穿上它,就如置身在四季如春的空调间。

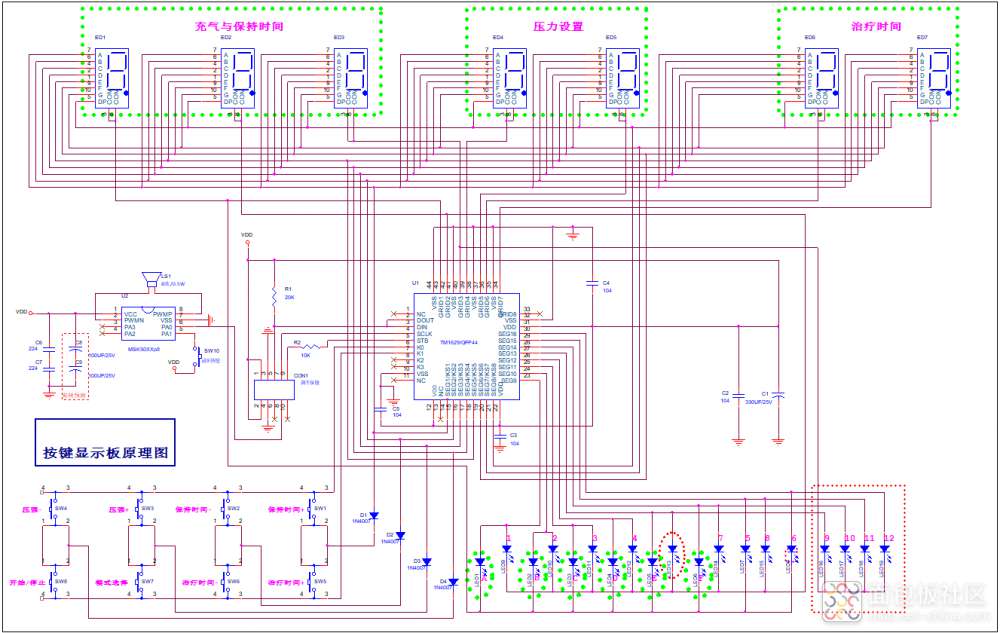

设计“动静相宜”的微小相机。为了在卫星发射升空后能从太空中拍摄清晰的地球图像,同时也为了快速清晰地获取月球表面图像,嫦娥二号卫星上面安装了四个集成了光、机、电、热等先进技术的微小相机。设计人员采用了CMOS图像传感器,并针对嫦娥二号卫星的需求,主动展开攻关,独辟蹊径,“短、平、快”地完成了相机研制。

经过两年多的攻关,嫦娥二号卫星的研制工作取得了突破性进展。在嫦娥奔月梦圆的交响曲中,奏响了振聋发聩的最强音。