在这项由郭光灿院士团队主导的研究中,中国科学技术大学的郭国平教授、李海欧研究员,以及与来自物理所的张建军研究员,与美国、澳大利亚的科研同仁及本源量子计算公司的专家们携手合作,在硅基半导体自旋量子比特操控领域取得了划时代的突破。通过他们的不懈努力和创新研究,成功实现了硅基自旋量子比特的超快速相干控制,其自旋翻转速率高达540MHz,这一成就刷新了目前国际报道中的最高纪录。

此重要进展的相关研究成果以《Ultrafast coherent control of a hole spin qubit in a germanium quantum dot》为题,于2023年1月11日在线发表在国际顶级科学期刊《自然⋅通讯》上。这项研究不仅展示了中国科研团队在量子技术领域的卓越成就和国际合作的威力,也为未来硅基半导体自旋量子比特的应用铺平了道路,开启了新的前沿探索领域。

硅基自旋量子比特因其卓越的长期量子退相干性能与高精确控制保真度,加之与现代半导体制造流程高度兼容而成为量子计算领域的核心研究焦点之一。对于追求高效能的自旋比特翻转操作而言,理想的条件需确保在保持良好退相干时间的同时,也能实现快速的操作速度。

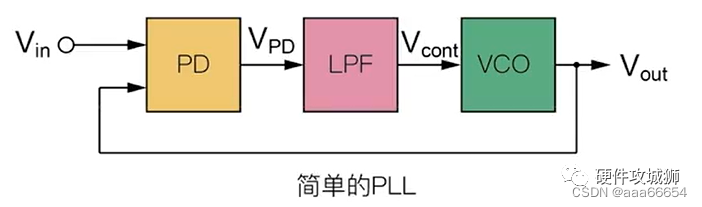

传统技术通常采用电子自旋共振方法来操控自旋比特,然而该手段限制了其操作速率。近年来,科学家探索并验证了一种更为高效的方案——电偶极自旋共振。这一创新性方法通过引入嵌入器件的微磁体结构所引发的“人造自旋轨道耦合”来实现快速自旋比特翻转。尽管这种方法显著提升了操控速度,但同时也增加了对电荷噪声的敏感度,进而缩短了量子比特的退相干时间,并降低了整体操作保真度,从而阻碍了硅基自旋量子比特单元在二维空间的扩展。

另一方面,采用材料中天然存在的自旋轨道耦合进行自旋量子比特的操作提供了一条更为平衡且高效的道路。这种方法兼顾了提升操控速率与维持优良保真度的需求,为实现更稳健、高效率的量子计算系统铺平了道路。

作为一位专注于提高网站品质与用户体验的编辑,我致力于通过精心挑选、优化内容以及采用更为优雅和高级的语言表达方式,以提升整体阅读体验和信息传达效率。在处理复杂技术概念时,我们不仅注重保持原文信息的准确无误,还力求将这些概念以更具吸引力和易于理解的形式呈现给读者。

在探讨硅基锗量子点中的空穴载流子特性和控制机制时,我们聚焦于这一领域中自旋轨道耦合效应与超精细相互作用的独特之处。通过采用电偶极自旋共振技术,研究人员仅需施加单个交变电场就能实现对空穴自旋量子比特的全电学操控,这极大地简化了量子比特制备过程,并促进了硅基自旋量子比特单元在二维空间上的高效扩展。

这一研究领域近年来吸引了大量关注,特别是在追求更快速度和更高效率的自旋量子比特操作方面。硅基锗空穴体系中自旋轨道耦合的研究进展以及超快自旋量子比特操控技术的发展,不仅标志着该领域的一个重要突破,同时也预示着未来在量子计算与信息处理等领域可能实现的重大革新。通过深入探究这一领域的最新动态和成就,我们能够更好地理解其对科技进步的潜在贡献,并为推动相关研究提供有价值的见解和洞见。

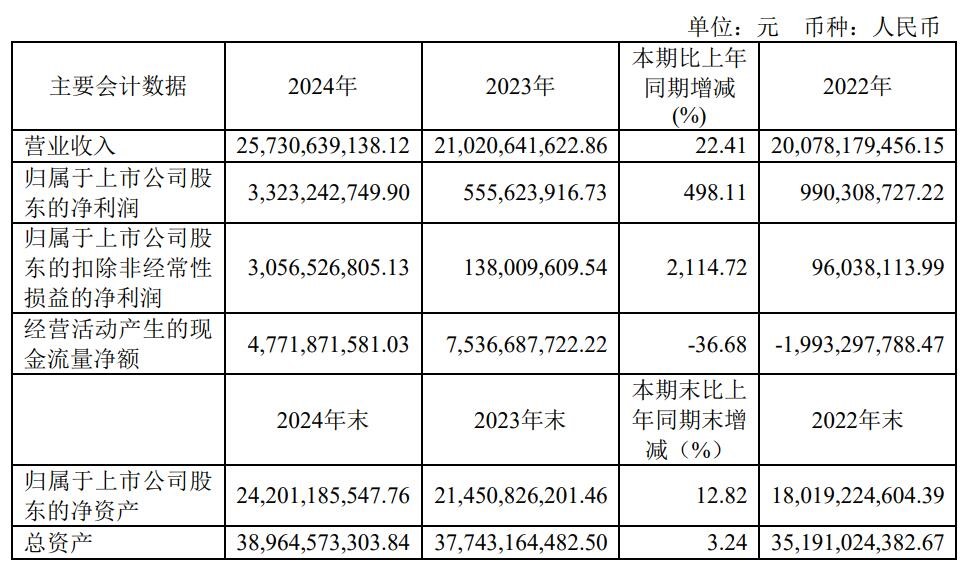

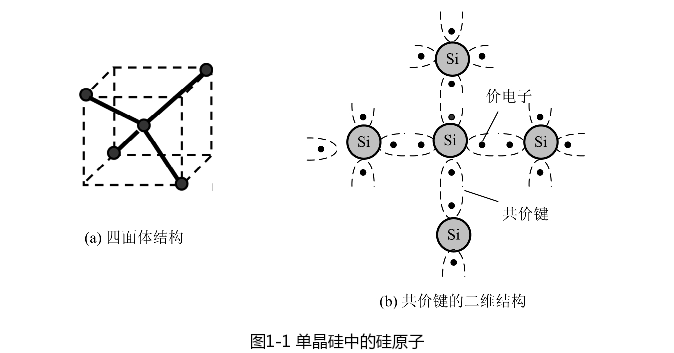

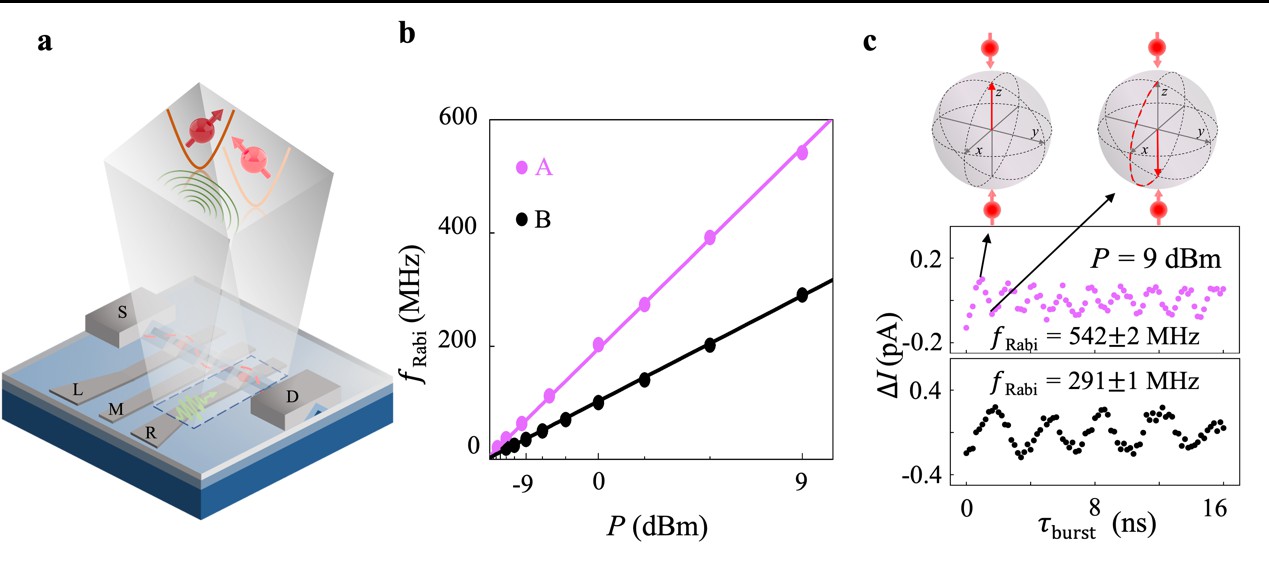

图1详细阐述了硅基锗量子线中空穴双量子点的构造及其与自旋比特操控之间的关系:

呈现了一幅精致的示意图,直观展现了这一前沿技术的关键原理和结构布局。

描述了微波功率提升与自旋比特翻转速率之间显著的相关性,揭示了系统响应的动态变化模式。

显示在特定条件下,自旋比特操控速率可达到惊人的542MHz,体现了技术性能的高度优化和效率。

王柯博士后与徐刚博士研究生,两位杰出的研究者,作为论文的并列首位作者,携手探索了前沿领域。郭国平教授、李海欧研究员及张建军研究员,这三位资深科学家,则共同担任通讯作者的角色,引领着研究的方向。这项研究成果,得到了国家科技部、中国科学院、国家自然科学基金委员会以及安徽省的支持与赞助。特别地,李海欧研究员在此项目中,获得了由中国科学技术大学提供的仲英青年学者项目的有力资助。

此番合作凝聚了多方的智慧与资源,不仅体现了科研团队间的紧密协作,更是展现了跨学科研究的强大效能。在科技前沿探索之路上,这一系列的合作与资助,无疑为推动量子信息科学的发展,注入了强大的动力和希望。