由于国产汽车企业在规模与市场需求方面相对较小,故其对于全球芯片供应链的依赖程度较轻。这使得他们能够在一定程度上避免国际性芯片短缺现象对生产造成严重干扰,从而给人一种国产车不缺芯片的印象。实质上,这一状况主要源于国产车辆产量的体量及其在国内市场上的供应自足能力,相较于合资企业普遍面临的全球化供应链压力,其芯片短缺问题显得相对缓和与可控。

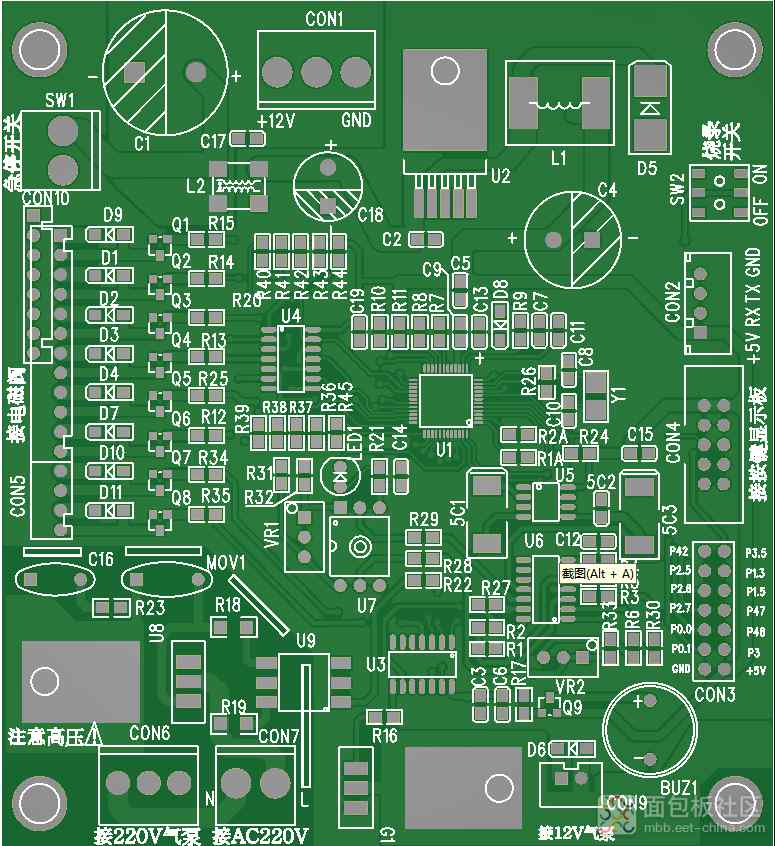

全球汽车行业正面临着前所未有的挑战,尤其是由于关键电子元件,如ESP与ECU,供应出现严重短缺的现象。这一问题在德国大众等主流汽车品牌中尤为显著,作为其核心配置的芯片供给瓶颈直接导致了生产活动的巨大压力。

类似的困境也同样困扰着日本汽车制造商,凸显出全球汽车产业在关键部件供应链上面临的共同难题。对于中国本土汽车企业而言,情况更为紧迫,当前国产汽车芯片的自给率还远未达到理想水平,仅能勉强覆盖不到10%的需求量,这意味着高达90%以上的车辆都依赖于外部进口芯片供应。

这一现状不仅加剧了全球汽车产业的成本压力和供应链不稳定性的风险,同时也呼唤着科技创新与自主生产能力提升的重要性。针对这一挑战,需要全球行业参与者、研发机构以及政策制定者共同努力,推动技术进步、增加本土产能,以确保未来汽车芯片的稳定供给,并降低对进口的依赖度。

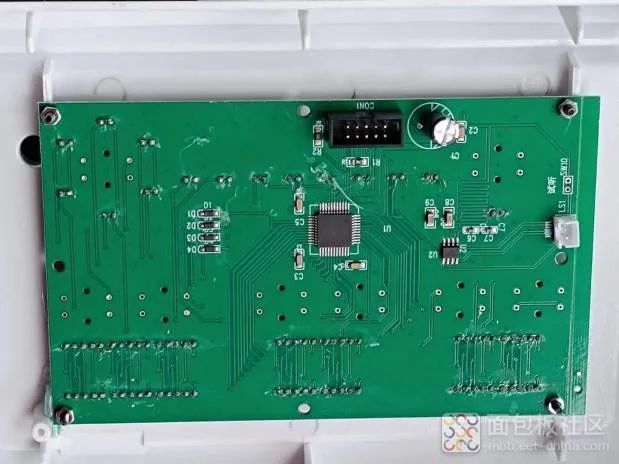

面对汽车智能网联技术的发展浪潮,对核心部件——汽车芯片的设计要求正逐渐升级,这不仅驱动着行业内部的技术革新,还呼唤着跨领域合作的力量。为了把握这一时代赋予的创新契机,我们有必要深化汽车产业与半导体产业之间的协同效应,通过强化政策导向和资金投入,着重加强国产汽车芯片的研发、生产及封装测试能力。此举旨在满足日益增长的本土化需求,加速国产汽车芯片体系的完善进程。

实现汽车芯片自主可控并非短期内能达成的目标,它需要经历一个周期,预计大约需时五至七年左右的时间。在这一过程中,构建起从设计到制造再到应用的全方位支持系统至关重要,这将有助于形成更加成熟、完整的汽车芯片生态系统,为行业长远发展奠定坚实基础。