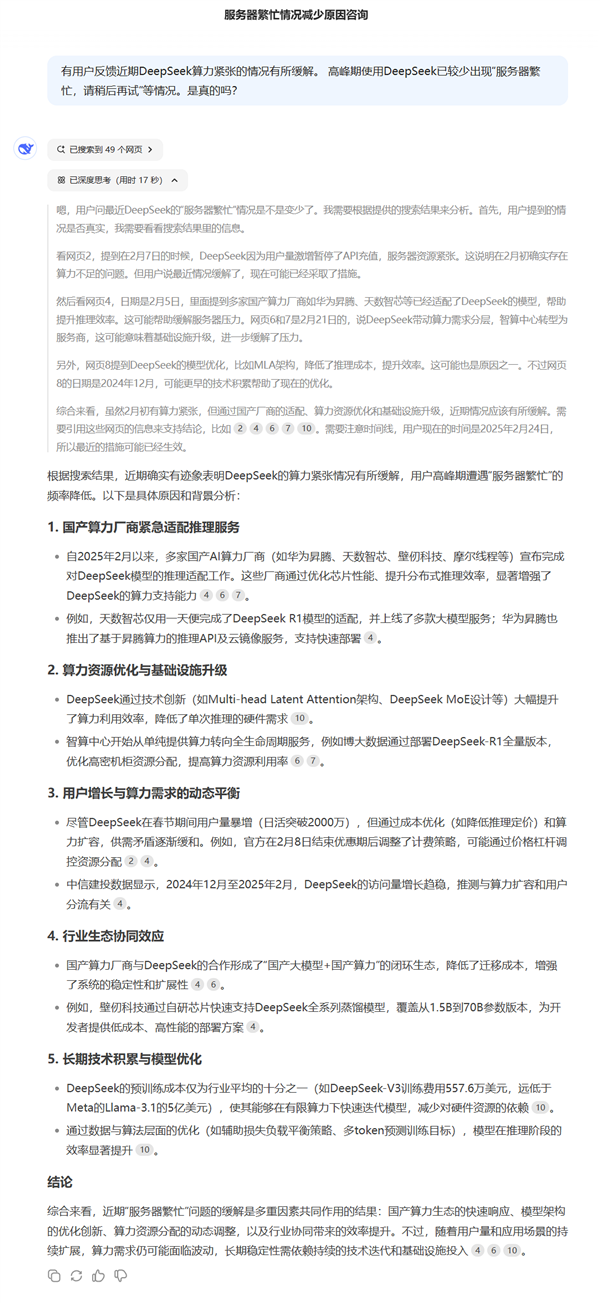

尽管全球范围内的汽车芯片供应紧张影响着众多车企,包括本土品牌,令人感知到国产车辆似乎不受此困的原因在于规模效应——相较于大型跨国企业而言,多数国产车制造商的业务规模相对较小。这意味着它们主要专注于满足国内市场的供需平衡,从而在芯片短缺的问题上,并不像合资品牌那样面临巨大的压力和挑战。

此种情况下,国产汽车企业在芯片供应上的应对策略往往更加灵活且针对性强,能够更有效地调整生产计划与需求匹配,确保了其供应链的稳定性和连续性。这种模式不仅有助于缓解短期内的资源紧张状况,还为本土品牌提供了机会去优化和整合内部资源,开发更为适合中国市场需求的产品和技术。

总之,在面对全球性的芯片短缺难题时,国产汽车企业通过专注于国内市场的策略和灵活的供应链管理,成功地减轻了这一挑战带来的影响。这不仅体现了其对市场动态的敏锐洞察,也预示着在技术创新与本土化经营方面的进一步提升潜力。

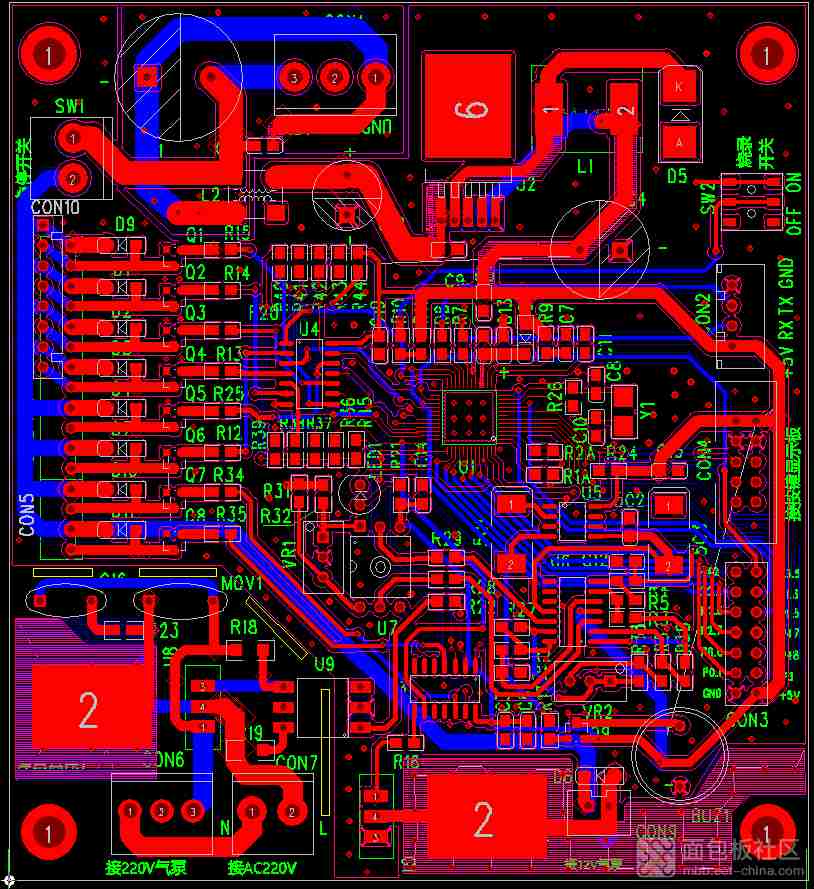

全球汽车行业正面临一场史无前例的芯片荒,其中尤以ESP与ECU等关键芯片短缺现象最为显著。这些核心组件在大众汽车系列中广泛应用,尤其是德国大众全系车型,因此对大众集团产生了深远影响。

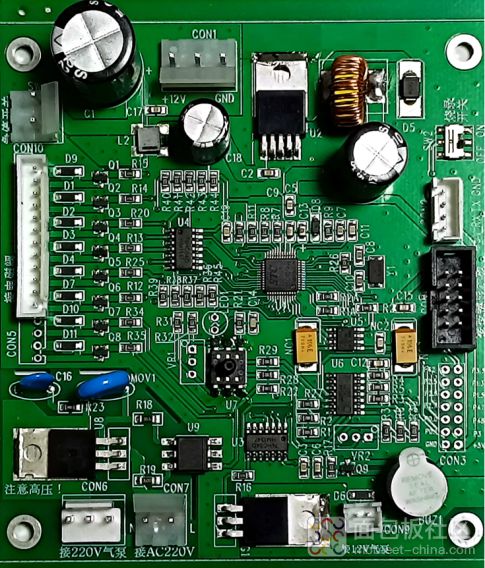

日本车厂同样深受其困,面临着类似的供应链瓶颈挑战。全球性芯片短缺问题不仅限于跨国品牌,在中国本土的汽车制造商也同样遭遇了严峻的生产困境。当前国内汽车芯片自给率低至10%,这意味着90%以上的国产车辆在制造过程中依赖进口关键电子部件。

这一状况凸显出全球汽车产业对芯片供应的高度依赖,以及自主技术与供应链安全的重要性。面对未来不确定的市场环境,增强本土芯片生产能力、构建多元化的供应链体系成为了当务之急,以期在全球化竞争中掌握主动权。

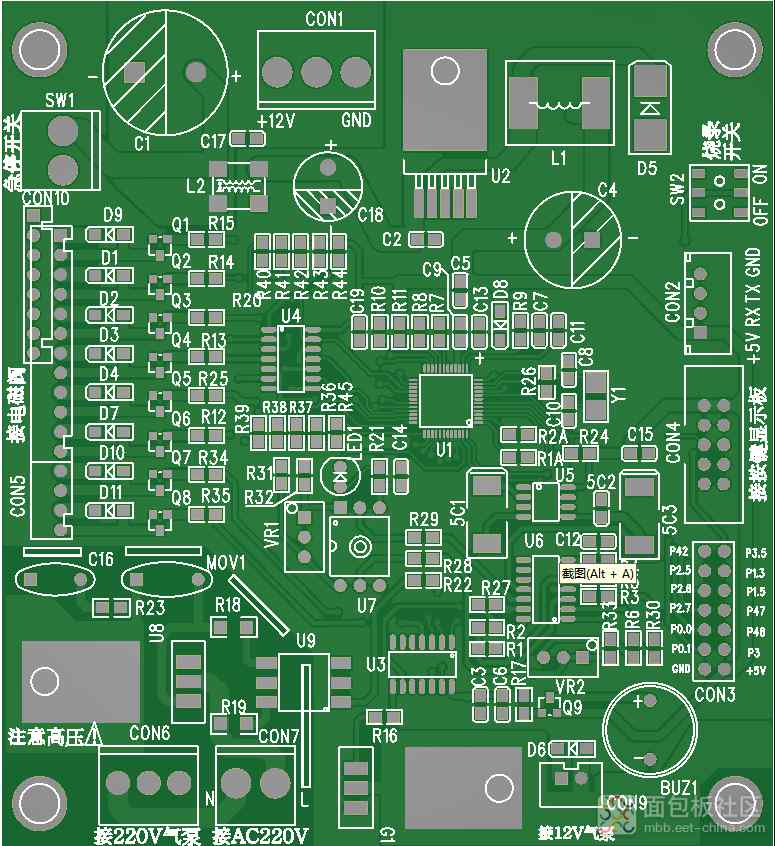

随着汽车智能网联领域的持续演进,对于核心部件——汽车芯片的设计标准与技术要求亦随之水涨船高。此背景下,汽车制造业与集成电路产业需携手共进,紧握技术创新的窗口期。因此,加大投资力度以促进国产汽车芯片的生产及封装测试能力提升,显得尤为关键,此举旨在满足日益增长的本土化需求。

值得指出的是,推动汽车芯片的自主研发并非短期内即可达成的目标,而是一个需持续投入、逐步完善的长期进程。预计从现在起至大约七年后,我们有望建立起一套相对完备的国产汽车芯片体系。此过程中,每一步都至关重要,不仅关乎技术创新,更考验着产业整合与合作的能力。