作为全球汽车工业的一分子,国产汽车企业在面对汽车芯片短缺这一挑战时,之所以能够相对保持平稳态势,主要归因于其市场聚焦和供应链策略的差异性。相比于跨国企业庞大的全球布局和对供应稳定性的极高要求,国内车企往往更侧重于满足国内市场的需求,并通过灵活调整生产计划与本土供应商紧密合作,有效地减轻了芯片短缺所带来的影响。

这种基于市场需求的精细化运作模式,使得国产汽车企业能够更加专注于国内市场的变化趋势,从而在供应链管理上采取更为精准、适应性更强的策略。因此,在面对全球性的芯片供应紧张时,相较于跨国品牌需要在全球范围内平衡资源分配和应对需求差异,国产车则可以通过优化内部资源配置和加强与本土供应商的合作关系,较轻而易举地规避了短缺问题的直接影响。

简而言之,通过聚焦于国内市场的特点、建立稳定且高效的供应链体系,并灵活调整生产策略,国产汽车企业在芯片短缺的背景下展现出了其独特的应对能力和适应性,这无疑是国内汽车产业在当前全球供应链压力下保持竞争力的关键所在。

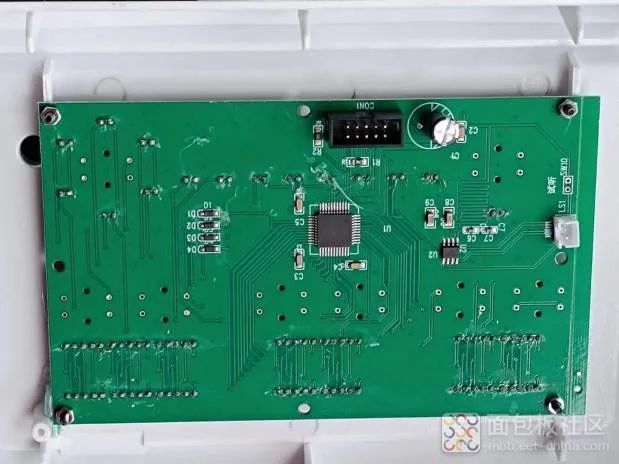

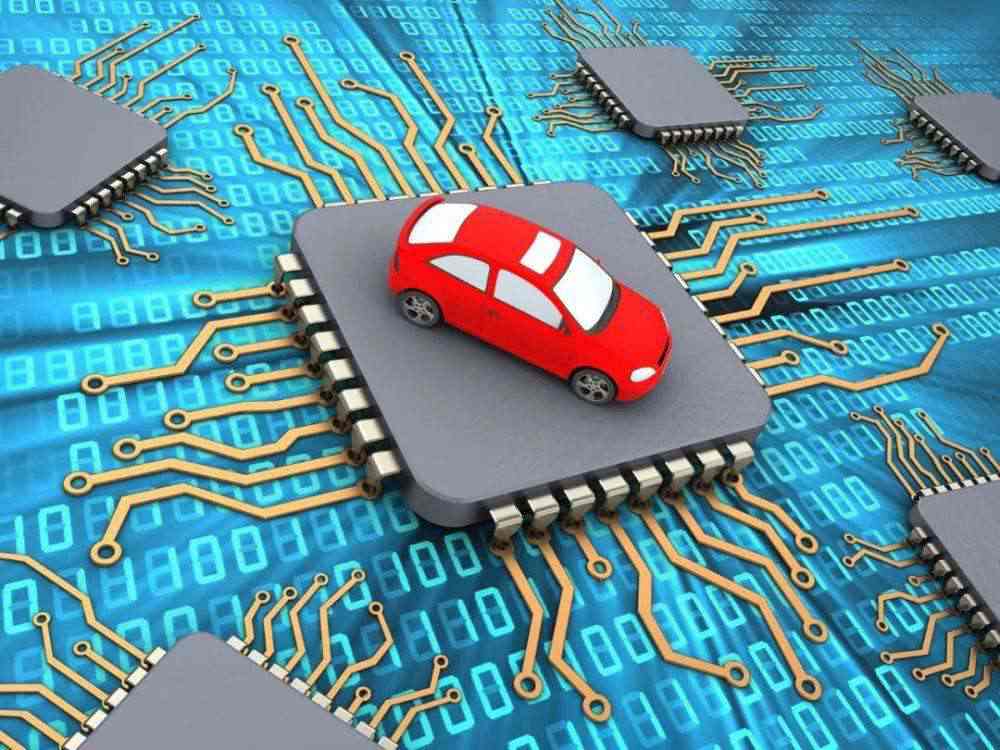

全球汽车行业正面临着一场前所未有的挑战——半导体芯片的极度短缺问题,尤其是ESP和ECU类核心组件的供应紧张,这使得包括德国大众汽车在内的各大品牌车型均不同程度地受到了影响。日本车系同样未能幸免于这场“缺芯危机”。

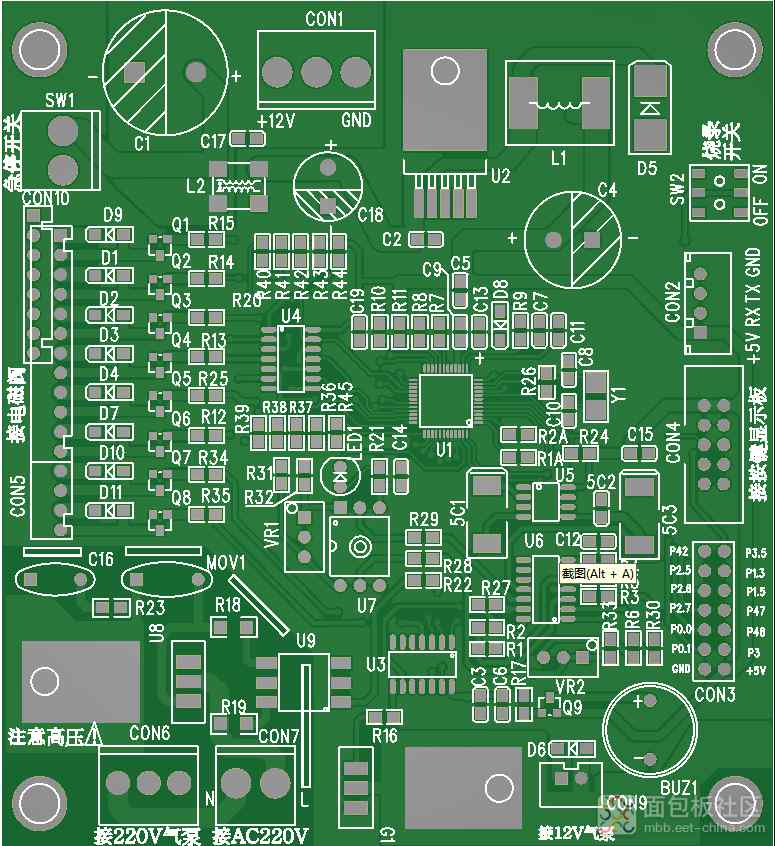

同时,中国国内的汽车制造商亦深受此轮芯片短缺之困,目前国产汽车对于芯片的自给率仅为个位数百分比,这意味着超过九成的国产汽车仍严重依赖进口半导体芯片来保证生产活动的正常进行。这一现状不仅凸显了全球汽车行业对芯片供应链的高度依赖性,也揭示出在面对突发性供应中断时的脆弱性和挑战。

这一现象不仅反映了国际芯片制造能力的限制和分配不均等问题,还引发了对于供应链安全、技术创新以及本地化生产能力提升等议题的深刻思考。未来,加强产业链协同与国际合作、加速技术研发和国产替代成为了解决该问题的关键路径,以期实现汽车行业的稳健发展与技术自主可控。

鉴于汽车智能网联技术的发展趋势日益明朗,对高性能、高能效、安全可靠汽车芯片设计的需求显著提升。为此,汽车工业与半导体产业需携手并进,把握住这一创新的宝贵契机。

为了保障国产汽车芯片的研发与生产,应积极投入资源,着重于汽车芯片的制造和封装测试环节的支持力度。此举旨在满足国内不断增长的汽车芯片市场需求,确保产业链供应链的自主可控能力得以增强。

值得注意的是,推动汽车芯片实现国产化并非短期内可完成的任务,预计将历时五至七年方能逐步构建起成熟、完整的产业体系,这一过程将涉及技术创新、人才培养、政策扶持等多方面的综合施策。