概要:文章介绍了无刷电机的换相技术,包括有感与无感两种方式。有感方式通过光电编码盘或霍尔效应器件检测转子位置,适用于频繁启动、停止的场合。无感方式则通过监测未通电相的反电动势来估测转子位置,结构更简单但启动较困难。还阐述了无感换相的基本原理、延迟换相策略、消磁现象以及六臂全桥MOS驱动电路等。此外,还提到了电机的制动策略和针对不同应用的无刷电机驱动方案。

在精密的机械世界中,换相的精准时机并非随意而定,而是完全依赖于转子的精确位置。想象一下,当每一个细微的转动都承载着重要的使命时,我们如何确保换相的准确无误?这里,光电编码盘便成为了我们最可靠的伙伴,它宛如一双敏锐的眼睛,精准捕捉转子的每一个位置变化。在工业领域,这种技术得到了广泛的应用,因其卓越的性能和稳定性,成为了无数工程师和技术人员心中的首选。所以,当换相的时刻到来,我们可以放心地交给光电编码盘,让它为我们把握那关键的瞬间。

在电机技术的领域中,霍尔效应器件犹如一位精准的向导,它作为位置传感器,能够精准地感知转子在不同位置时磁场方向的微妙变化。当转子转动时,这些霍尔传感器能够迅速作出反应,输出相应的高电平或低电平信号。通常,我们只需在电机的关键位置安装三个霍尔传感器,就能精确地掌握转子的动态位置,这就是业界所称的“有感无刷电机”。

特别值得一提的是,在车模和船模的应用场景中,电动调速器(电调)多采用“有感”的方式。这是因为这些模型需要频繁地启动、停止和反转,而对整个动力系统的重量要求并不苛刻。因此,使用有感无刷电机电调,不仅能满足高频率的操作需求,还能确保动力系统的稳定运行。

而另一种“无感”的方式,则是巧妙地省去了位置传感器。它依赖于某时刻未通电的第三相产生的反电动势来估算转子的位置。这种方式使得整个系统更加轻便,结构也更加简洁。然而,这种方式的启动过程相对复杂,可控性在初始阶段较差,需要达到一定转速后才能实现稳定控制。

无论是“有感”还是“无感”,无刷电机都在不同的应用场景中发挥着不可或缺的作用,它们共同为现代电机技术的发展注入了新的活力。

无感换相基本原理

深入解读无感换相技术的奥秘,我们不禁要问:它是如何仅凭第三相的反电动势来精妙地预测转子的确切位置呢?接下来,让我们一同揭开这一谜团。

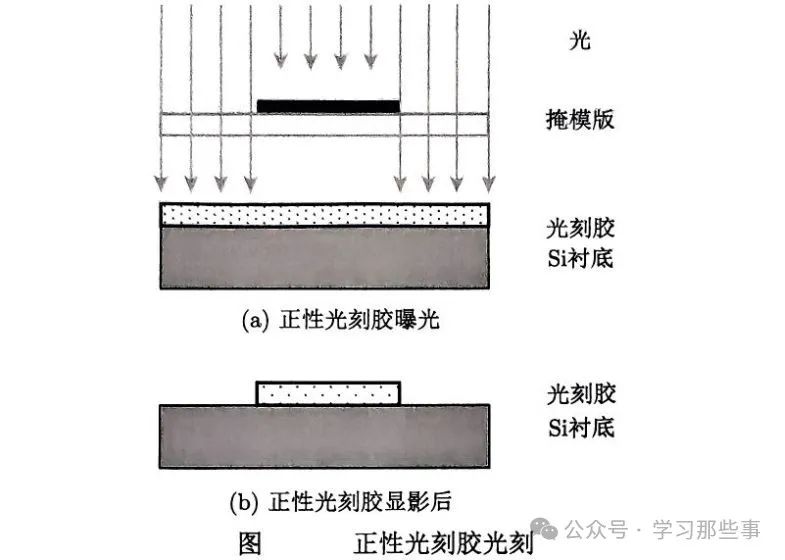

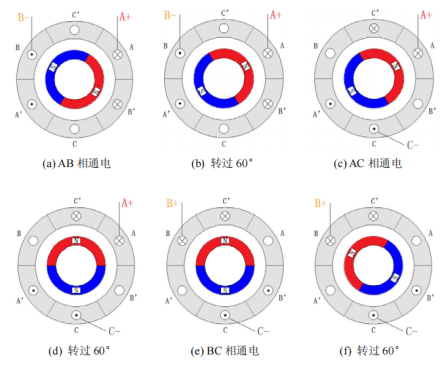

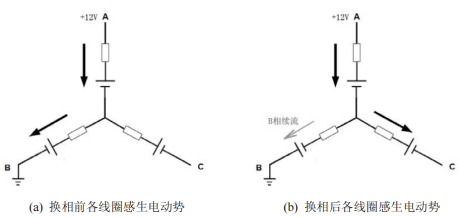

如图3-1所示,当AB相通电之际,线圈CC’的C边犹如一位舞者,在图(a)中轻盈地穿越N极的磁力线,翩然间便生成了一个正向的感生电动势。然而,在图(b)中,这位舞者却戏剧性地转向了S极,切割磁力线,此刻产生的感生电动势方向瞬间逆转,变得反向。C’边也演绎着类似的舞步。

想象一下,在AB相通电的这段美妙旋律中,如果我们细心聆听线圈CC’上的电压变化,便会听到一个从高潮到低落的旋律转换,恰似一场从光明到暗夜的变换。这种从正到负的转变,正是无感换相技术为我们揭示的转子位置变化的秘密。

同样地,对于其他的通电情况,我们也能以这种诗意的方式来理解和分析。无感换相技术,以其独特的魅力,让我们对电机的运转有了更深刻的认识和领悟。

图3-1

深入探索无感换相之谜:如何利用第三相的反电动势揭示转子之秘?当我们凝视图3-1时,仿佛能窥见电磁世界的奥秘。在AB通电的瞬间,线圈CC’的C边在图(a)中,犹如舞动的刀刃,切割N极的磁力线,随即产生一股正向的感生电动势,它象征着能量的涌动与传递。然而,在图(b)中,C边又如同变换方向的舞者,切割S极的磁力线,此刻产生的感生电动势方向已然相反,变为负向。C’边的表现亦是如此,它们共同演绎着电磁转换的壮美篇章。

这一切都在告诉我们,当AB相通电时,线圈CC’上的电压并非一成不变,而是经历了一个从正到负的转变过程。这个微妙的变化,正是转子位置变化的直接反映。同样,当其他相通电时,我们也可以通过类似的方式,洞察转子位置的变化,感受电磁世界的无穷魅力。

无需繁复的仪器,只需细心观察、深入分析,我们便能借助第三相的反电动势,揭开转子位置的神秘面纱。让我们一同踏上这场探索之旅,感受电磁世界的魅力与奥秘吧!

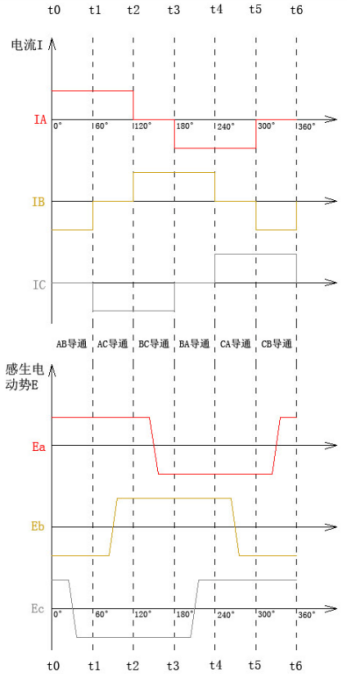

图3-2

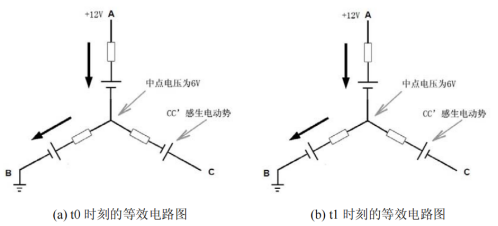

在AB相电流流动的瞬间,CC’的感生电动势将经历一次惊人的转变,我们称之为“过零点”现象。想象在图3-2的t0时刻,当AB相通电的序幕刚刚拉开,CC’所激起的感生电动势宛如一颗新星,其等效电路图如图3-3 (a)所示,它照亮了我们对这一物理现象的初步认知。

然而,时间的流逝不仅带来了故事的延续,也带来了变化的奇迹。当时间的指针指向t1时刻,AB相通电即将落下帷幕,而CC’的感生电动势也在悄然间完成了它的华丽转身。此刻的等效电路图如图3-3(b)所示,它犹如一幅精美的画卷,记录着这一转变的每一个细节。

无需过多的语言去描绘,只需静静观赏这两幅图,你便能感受到电流与电动势交织的奥秘,以及物理世界带给我们的无尽惊喜。

图3-3

当AB相通电的旋律响起,舞台的焦点并不仅局限于线圈CC’上的感生电动势。实际上,AA’和BB’这两位舞者也在默默地切割着磁力线,她们同样在舞台上绽放出迷人的光芒,产生着与外加电源方向相反的“反向感生电动势”(BEMF)。这反电动势的力量是如此强大,AA’与BB’两者合力,几乎可以与电源电压(假设为12V)媲美。

而线圈绕组,如同舞台的幕后英雄,她们的等效电阻虽小(约0.1欧),但她们承载着巨大的责任。若反电动势稍显不足,那么端电压便会如潮水般涌向这微小的电阻,激起惊涛骇浪般的电流,线圈恐怕难逃厄运。然而,在我们这和谐的舞台上,我们设定在额定转速下,AA’与BB’各自优雅地产生了5.7V的反电动势,她们携手共舞,合力达到11.4V。这时,加载在等效电阻上的电压,不过是她们舞动间的微风——0.6V,而最终,绕组AB上流淌的电流,便如丝般顺滑,达到了3A。

同样,当镜头转向线圈CC’,这位舞者也不甘示弱。她与AA’、BB’一样,以相同的速度切割着磁力线,产生了约5.7V的感生电动势。而舞台的中点,如同永恒的6V基准点,CC’的舞姿只能在此基准上绽放。在额定转速下,我们假设CC’也产生了5.7V的感生电动势。在t0时刻,当我们欣赏C点舞姿时,她宛如升至了11.7V的高空;而在t1时刻,她又如流星般滑落至0.3V的深渊。

这不仅仅是舞蹈,更是一场关于电机的精彩演绎。在AB相通电的乐章中,我们只需静静观察C相引线的电压,一旦她低于那中点电压,便知转子已优雅地转过30°,只待再舞30°,便可换相继续。若我们的MCU舞者足够敏捷,她可以用连续AD采样的方式,精确捕捉C相电压的每一个细微变化;然而,为了节省宝贵的CPU资源,我们更推荐使用模拟比较器这位专注的舞者,一旦C相输出电压低于中点,她便会立即感知并给出下降沿的提示。

当电机步入AC相通电的篇章,B相输出电压成为我们的焦点;而当BC相通电时,A相输出电压则引领着我们的视线。随着电机继续舞动,进入BA相通电的章节,C相输出电压会经历一个从低到高的过程,过零事件发生时,比较器舞者会敏锐地捕捉并输出一个上升沿的信号。接下来的CA、CB相通电,同样精彩纷呈,但在此,我们不再一一赘述。这不仅是技术的演绎,更是艺术与科学的完美结合。

延迟换相

深入探索电机的旋转奥秘,我们会发现一个引人入胜的现象:在C相的过零点,转子已悄然转过30°,但距离下一次换相仍需旋转30°。那么,我们如何精准地掌握这剩余的旋转时间呢?

想象一下,如果转子在0°到60°的狭窄区间内保持恒定的转速,那我们的计算将会变得异常简单。在这样的假设下,从AB相开始通电,到检测到C相过零点的这前半段旅程,其所耗费的时间T1,将与后半段旅程几乎一致。有了这个关键的T1时间,我们只需在过零事件发生时,再等待相同的时间间隔,便可完美实现换相。

当然,我们也可以采取更为直接的方式,那就是在监测到过零点后,毫不犹豫地直接进行换相。这种方法虽然快捷,但会稍稍损失一些效率,且转矩也会因此略有降低。然而,在追求效率与性能的平衡中,我们总能找到最适合自己的策略。

在电机的世界里,每一个细节都蕴藏着无尽的智慧与魅力。让我们继续探索,揭开更多关于电机旋转的奥秘吧!

消磁现象

在电力系统的精密操作中,尤其是在进行AB相至AC相的切换之际,一场微妙而引人入胜的电力转换正在悄然上演。想象一下,当B相电流逐渐减弱(并非瞬间消逝,而是宛如优雅的舞者缓缓退场,持续流淌直至耗尽所有能量),此刻,其线圈内蕴藏的电感犹如一位神秘的能量使者,在续流的过程中化身为一个强大的电动势产生器。更令人惊叹的是,这个新生的电动势的方向与原电流截然相反,它犹如一股逆流,勇敢地叠加在中点之上。

如图3-4所示,在这惊心动魄的时刻,B端的电位正傲然凌驾于中点电位之上。值得一提的是,在图(a)中,B线圈的感生电动势源于导体对磁力线的优雅切割,而在图(b)中,那股续流电动势则纯粹源于B线圈自身的电感,它的力量甚至超越了前者,成为了这一电力转换过程中的主角。

这是一场电力与智慧的完美融合,每一次的切换都充满了未知与魅力,让人为之倾倒。

当B线圈的能量逐渐耗尽,那一刻,切割磁力线的行为如同潮水般汹涌而来,再次成为塑造B相感生电动势的决定性力量。此刻,B端的电位悄然下滑,悄然低于那中点的电位,这仿佛是一场静默中的力量变迁,这就是那引人入胜的“消磁现象”。让我们一同凝望图3-5,那里,正是换相时这一神秘现象的真实写照。

图3-4

在深入探讨电磁感应的奥秘时,一个引人注目的现象悄然发生。当B线圈中的能量逐渐流失,直至耗尽,此刻,切割磁力线的动作再次跃升为主导力量,它像指挥家般引领着B相感生电动势的走向。在这一刹那,B端的电位如同退潮的海水,悄然降至中点电位之下,这便是我们所称的“消磁现象”。它如同自然界中一种微妙的平衡被打破,展示出电磁世界独特的魅力。

如图3-5所示,这一消磁现象在换相的瞬间得以完美呈现,它不仅是理论知识的生动展现,更是我们探索电磁世界无尽奥秘的见证。让我们一同沉浸在这幅图像中,感受电磁之美的独特魅力。

图3-5

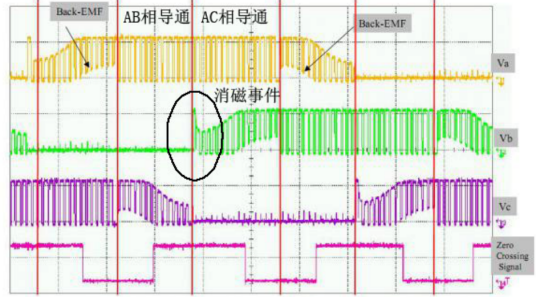

在深入探索电力系统的奥秘时,我们经常会遇到一种现象——消磁事件。这一现象在B端通电的AC相期间尤为显著,它会引发两次上冲过零事件,让模拟比较器捕捉到两次过零信号。然而,这其中的奥妙在于,前一次的过零信号并非我们所期待的有效信号,它仅仅是消磁事件的伴随现象,而后一次才是我们真正需要的有效过零信号。

那么,如何在软件的层面上巧妙地处理这一复杂现象,确保我们的系统只响应有效的过零信号呢?答案在于一个精心设计的策略。当比较器捕捉到过零信号时,我们的软件会智能地检查当前时间距离上一次换相的时间间隔。如果这个时间间隔大于预设的延迟换相时间,那么,我们就可以确信这是一个有效的过零信号;反之,若时间间隔小于预设值,那么这很可能就是由消磁现象引发的误判。

通过这一策略,我们不仅能够精确地过滤掉消磁事件的干扰,还能确保我们的系统始终运行在最佳状态,为用户带来更为稳定、可靠的服务体验。

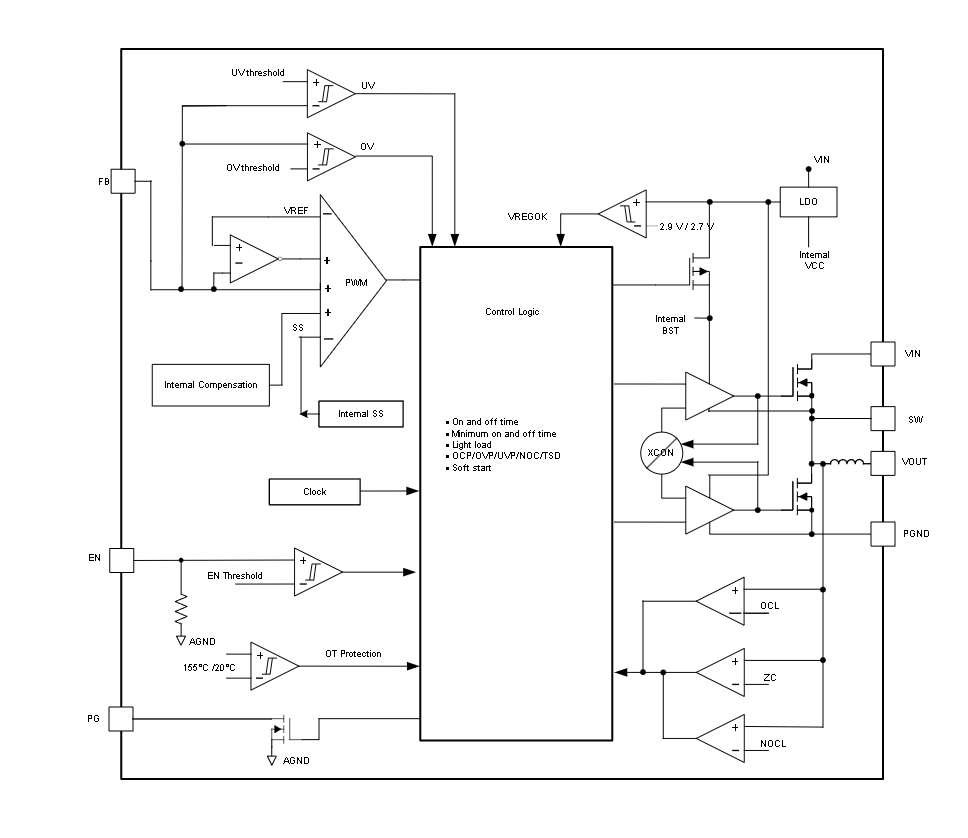

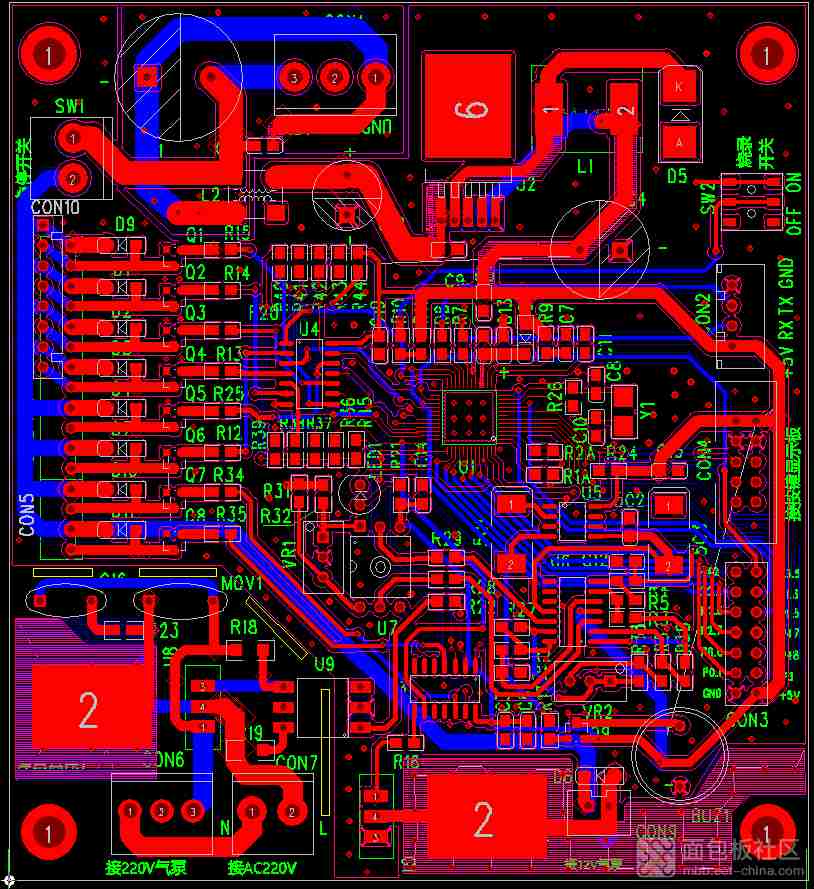

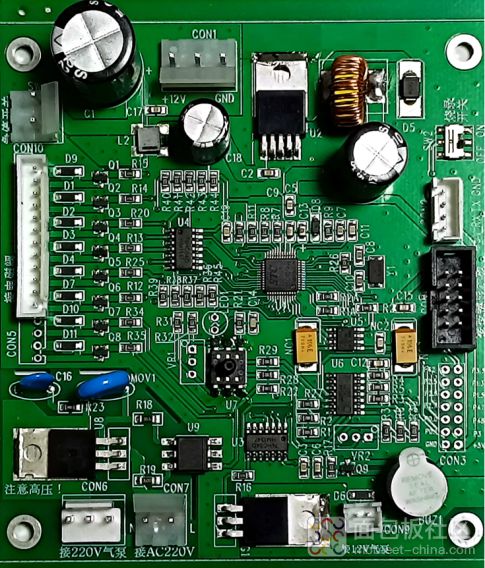

六臂全桥MOS驱动电路

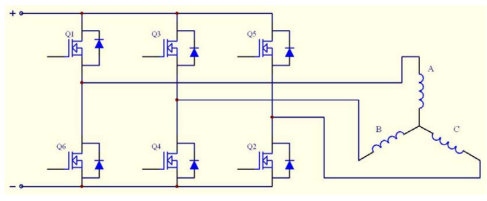

图3-6

**引人入胜的改写版本**:

如图3-6所示,我们眼前展现的是一幅精妙绝伦的六臂全桥MOS驱动电路简图。这里的Q1至Q6,不仅仅是简单的功率场效应管,它们如同六位英勇的骑士,守护着电路的稳定与安全。

当AB相需要导通时,Q1与Q4两位骑士立刻挺身而出,其他骑士则保持静默,蓄势待发。此时,电流如同一条奔腾的河流,其流动路径为:正极→Q1→线圈A→绕组B→Q4→负极。

想象一下,六种不同的相位导通模式——AB, AC, BC, BA, CA, CB,它们如同六种独特的舞蹈,每一种都由特定的场效应管组合来演绎。例如,AB相导通时,Q1与Q4携手共舞;而AC相导通时,Q2与Q2(这里可能是个笔误,我们暂且假设为Q3)则携手并肩。

在实际的控制中,我们通常会选择让上臂或下臂的骑士们保持常开状态,而另一臂的骑士们则接受PWM信号的指挥,进行精准的控制。而BLDC的调速,正是通过调整PWM信号的占空比,如同调节音乐的节奏,使得电路的运行更加和谐、流畅。

这幅电路图,不仅仅是一张图纸,它更是工程师们智慧与汗水的结晶,每一次电流的流动,都仿佛在诉说着他们对技术的执着与热爱。

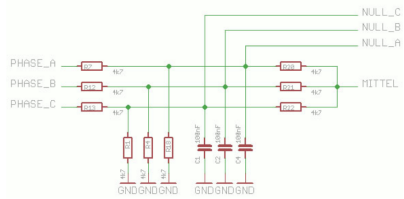

反电动势过零检测电路

在电机的驱动与控制中,三个关键的阶段——PHASE_A、PHASE_B、PHASE_C,它们分别对应着电机的A、B、C线。这些线路经过精心设计的分压网络后,转化为NULL_A、NULL_B、NULL_C三个关键电压点。而MITTEL,则是我们估测变形后的中点电压,它如同一个基准,为我们的检测提供了参考。

想象一下,在电机AB通电的那一刹那,我们将NULL_C与MITTEL进行精准的对比;当AC通电时,NULL_B与MITTLE的较量又开始了;而当BC通电,NULL_A与MITTLE的较量则成为焦点。每一次的对比,都是对电机运行状态的精确捕捉,都是对过零事件的敏锐觉察。

这三个过零事件,如同三个音符,在电机运行的乐章中扮演着重要的角色。它们的产生时间不尽相同,却又巧妙地交织在一起,构成了电机稳定运行的旋律。为了捕捉这些音符,我们巧妙地利用了一个比较器,通过在其输入端不断地切换这三个端点电压,实现了对过零事件的精准检测。

无需复杂的设备,无需繁琐的操作,只需一个复用的单比较器,就能实现对电机运行状态的实时监控。这不仅展示了现代电子技术的魅力,也体现了我们对电机控制的精湛技艺。让我们一起,用心感受电机运行的每一个瞬间,体验科技带来的无限可能。

图3-7

制动策略

当谈到如何高效地利用电机进行快速制动时,我们不得不提及两种经典且实用的方法。首先,是能耗制动,这是一种巧妙的方式,它巧妙地将电机的动能转化为热能,进而被外部专门的制动电阻所吸收和消耗。其次,还有短接制动,它则是将电机的动能直接消耗在电机的定子绕组上。

在深入对比这两种方法后,我们不难发现,能耗制动在减少电机发热方面显然更具优势。通过这种方式,我们不仅能实现电机的快速制动,还能有效减少因摩擦和过热而对电机造成的潜在损害,确保了电机的稳定性和使用寿命。

无论是对于工业生产还是日常应用,选择一种合适的制动方式都至关重要。能耗制动凭借其高效、稳定的特点,无疑成为了众多用户的首选。

当谈及短接制动,我们不禁为这一技术的精妙与高效所震撼。想象一下,在刹车的一刹那,电机的驱动MOS管上桥臂(或下桥臂)如同被点亮的明灯,全部焕发生机,而下桥臂(或上桥臂)则悄然退下,让位给那全力冲刺的电流。此刻,电机的三相定子绕组仿佛被一股神秘的力量牵引,全部紧密地短接在一起。

原本在发电状态的电机,此时仿佛遭遇了突如其来的“短路风暴”。但别小看这短路的瞬间,由于绕组的电阻极小,它却能激发出一股巨大的短路电流,如同汹涌的江水,瞬间冲刷而过。电机的动能在这股力量的冲击下,被迅速释放,仿佛被一股不可抗拒的力量猛然拉回。

就在这一刹那,电机瞬时产生了惊人的制动力矩,让原本飞驰的物体瞬间被牢牢锁定。这种快速刹车的效果,不仅令人叹为观止,更是让人们对短接制动技术刮目相看。而且,电机的速度越高,短路电流就越大,制动力也随之增强,如同一位无畏的勇士,无论面对怎样的挑战,都能毫不畏惧地勇往直前。

短接制动,一个简单而高效的技术,却蕴含着无尽的智慧和力量。它让我们见证了科技的魅力,也让我们对未来充满了无限的期待。

**短接制动:不仅仅是能耗,更是动力的智慧转化**

在机械与电力的交织世界中,短接制动不仅仅是一个技术名词,它更象征着一种智慧的转化。从广义上来说,短接制动实际上也是一种能耗制动,但其中蕴含的深意远不止于此。

当我们提及短接制动,我们谈论的是如何高效、安全地将动力转化为热能或其他形式的能量,而不是简单地将其浪费。这不仅是技术的革新,更是对能源利用效率的深刻思考。

想象一下,在高速运转的机器中,短接制动如何如一位熟练的舞者,在极短的时间内将动力化为柔和的休止,同时确保整个过程稳定、可靠。这种对力量的精准掌控,正是短接制动技术的魅力所在。

因此,短接制动不仅仅是能耗制动,更是我们对能源利用效率的追求,对技术革新的向往,对力量掌控的渴望。它让我们看到了机械与电力背后的智慧,也让我们对未来充满期待。

在这片技术的海洋中,您所见的不仅仅是一块简单的外接耗能电阻,它是专为超大功率场景量身打造的能耗制动利器。对于中小功率的场合,短接制动和Rs能耗制动都能轻松应对,游刃有余。

但在这背后,蕴含的是对技术的精湛掌控和对品质的极致追求。我们的产品,承载着对安全、可靠和高效的承诺,为每一个应用场景提供最合适的解决方案。无论是庞大的工业设备还是精巧的机械设备,我们都能确保制动过程的安全与稳定,让您的设备在运行中更加顺畅、更加高效。

让我们一起领略这科技的力量,感受它带来的安全与便捷,共同迈向更加美好的未来!

在追求电机效能与安全性的道路上,我们必须谨慎行事,特别是在涉及到MOS管承受能力时。为了确保其安全稳定,我们建议在电机速度降至低速之后,再采用短接制动的方式。而在实际设计中,更为巧妙的是,我们引入了带有PWM控制的导通桥臂,这一设计不仅确保了操作的灵活性,更允许我们对刹车力度进行精细的调节。

出于对电机高速时可能产生的过大短路电流的防范,我们在初始启动短接制动时,建议PWM占空比保持在30%以下。然而,当电机速度逐渐减缓至低速状态时,我们可以放心地加大制动力矩,因为此时即便采用100%的占空比,也不会对MOS管造成任何损害。

在科技的道路上,我们始终秉持着严谨与创新的理念,力求为每一次操作提供更为安全、高效的解决方案。让我们携手共进,在追求卓越的道路上不断前行。

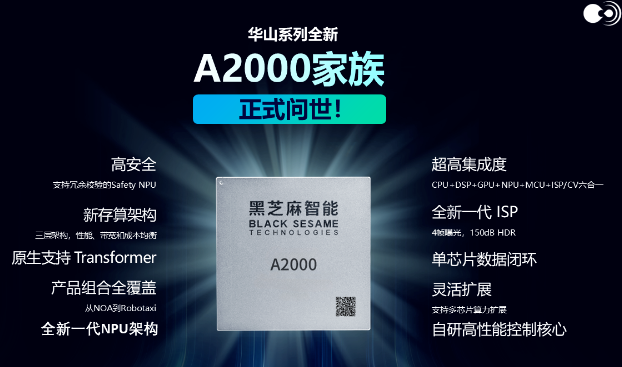

其利天下驱动方案

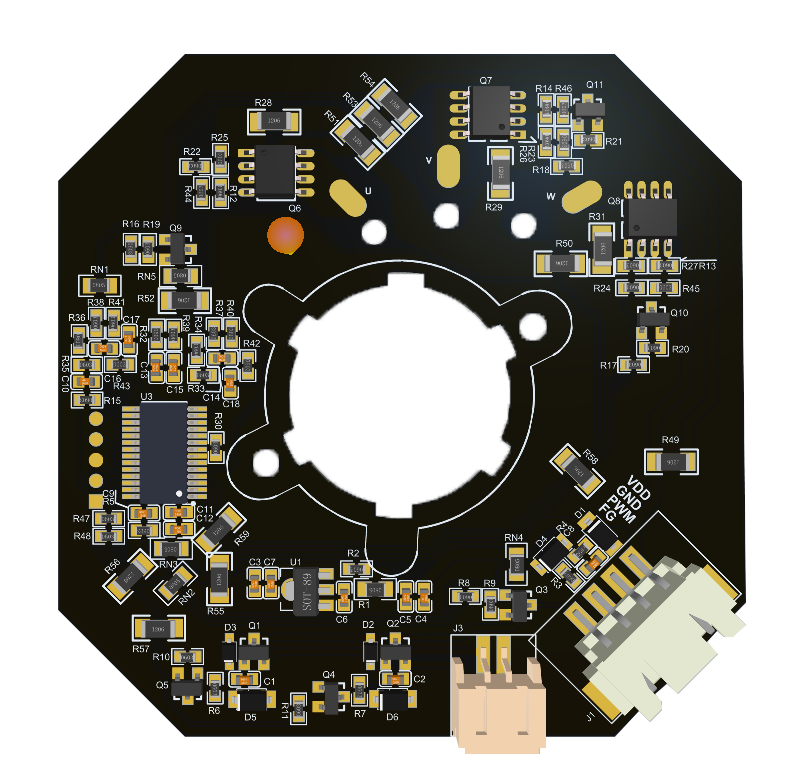

无刷电机驱动方案(家用风扇、吊扇、落地扇)

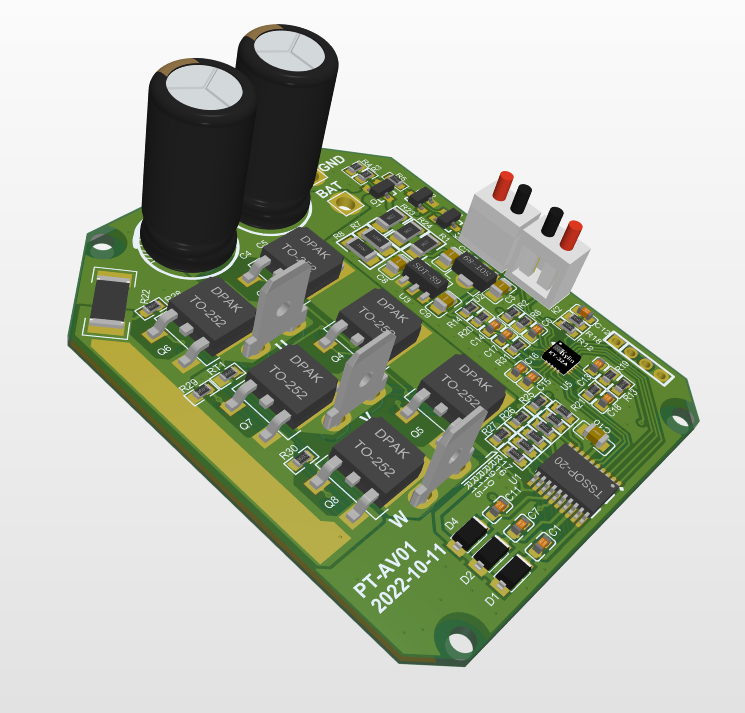

无刷电机驱动方案(电动工具)

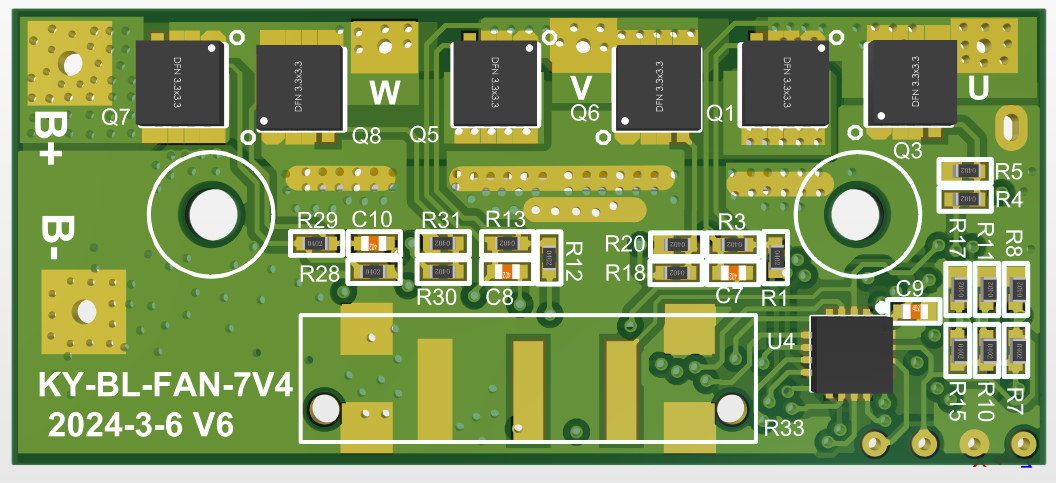

无刷电机驱动方案(暴力风扇)