概要:陈武教授专注电力电子研究,出版专著。无线电能传输技术便捷、灵活,成为研究热点。磁耦合无线电能传输发展成熟,并广泛商业应用。该技术包括IPT和MCR-WPT,特斯拉等科学家早期探索。产业化案例中,无线充电在消费电子、交通、船舶等领域应用广泛,如Qi协议手机充电、WiTricity的电动汽车充电、芬兰电动船舶无线充电等。

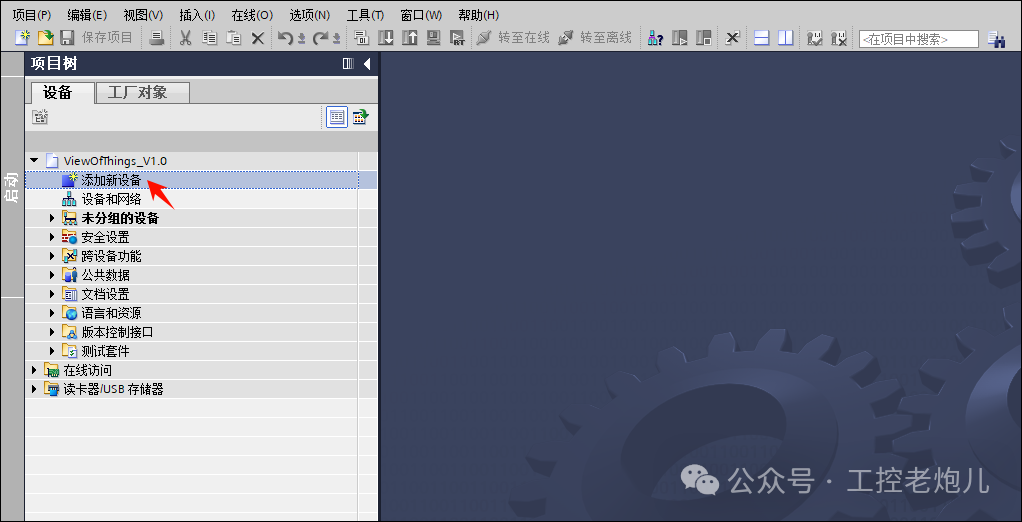

作者介绍

陈武,一位享有国际声誉的教授和博士生导师,不仅担任着IET Fellow的头衔,还是东南大学先进电能变换技术与装备研究所的领军人物。他深耕于大功率电力电子变换及其应用领域,主持了多项国家级科研项目,包括国家自然科学基金3项、国家重点研发计划课题1项。他的卓越贡献体现在百余篇SCI/EI论文的发表以及五部专著的出版上。其中,最新出版的电力电子综述和科普专著《循迹电力电子》一书,更是展现了他对电力电子领域的深刻洞察和独到见解。

无线电能传输技术综述

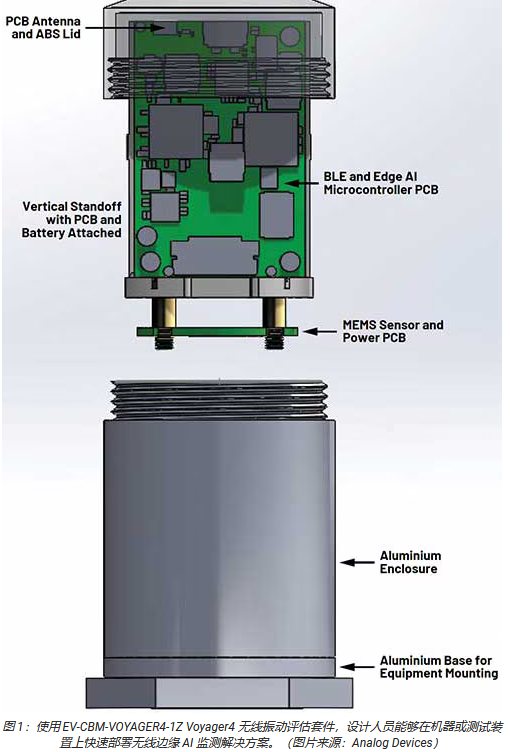

无线电能传输(Wireless Power Transfer, WPT),这一颠覆性的技术,以其便捷性、灵活性、环境适应性以及显著降低的触电危险,正逐渐成为电气工程领域的明星研究方向。与传统的有线电能传输相比,WPT技术如同科幻小说中的情节,实现了电能的“隔空传输”。根据不同的原理,WPT技术可细分为磁耦合式、电场耦合式、电磁辐射式、超声波式、激光传能等多种方式。其中,磁耦合无线电能传输技术尤为引人注目,它不仅技术成熟,更在消费电子、植入式医疗设备等领域取得了广泛的应用。

磁耦合无线电能传输技术又可进一步细分为感应式无线电能传输(Inductive Power Transfer, IPT)和磁耦合谐振无线电能传输技术(Magnetic Coupled Resonant Wireless Power Transmission, MCR-WPT)两类。回溯至19世纪末,著名发明家特斯拉在其专利中便提出了无线电能传输的设想,开启了这一领域的探索之旅。

特斯拉的设想不仅激发了后世科学家的无限想象,更推动了磁耦合无线电能传输技术的飞速发展。从最初的轨道交通无线充电系统,到植入式医疗设备供电的突破,再到IPT技术的系统性研究,每一步进展都凝聚着无数科学家的智慧和汗水。

进入21世纪,无线电能传输技术迎来了新的里程碑。2007年,美国麻省理工学院Marin Soljacic教授团队在中距离无线电能传输领域取得了突破性进展,成功点亮了距离2米外的灯泡,这一成果被誉为“Witricity”无线供电技术,引发了国际上的广泛关注。

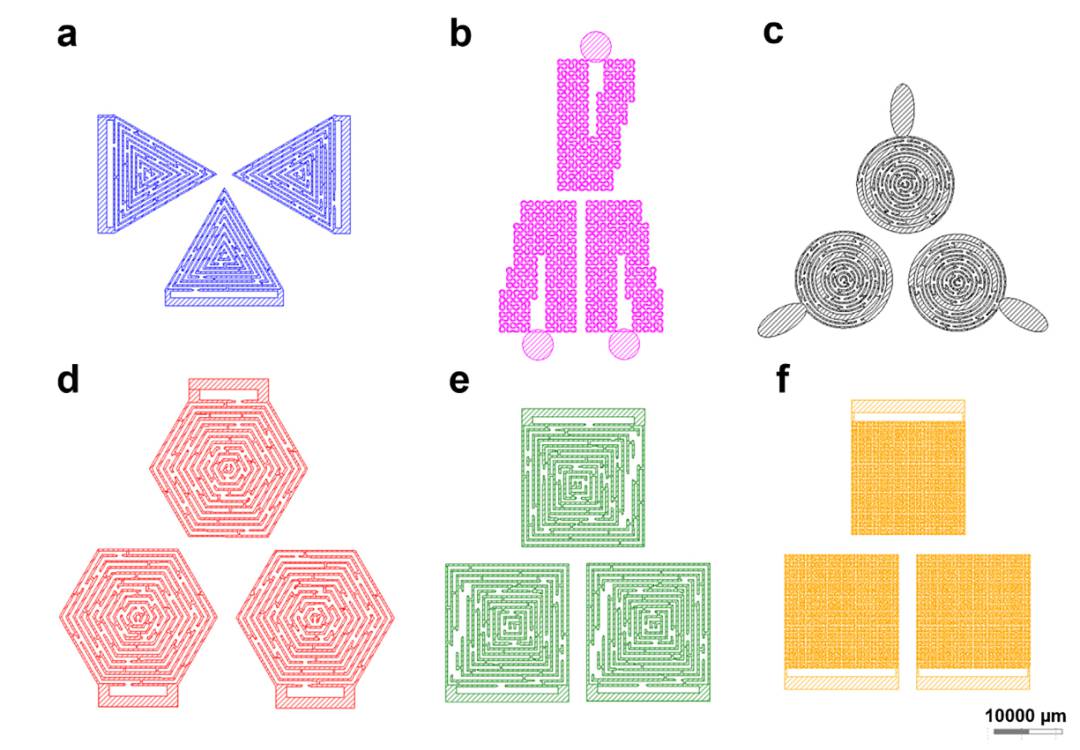

随着研究的深入,学术界逐渐认识到IPT和MCR-WPT在磁场耦合本质上的相似性,不再刻意区分两者的不同。无论是感应还是谐振式无线电能传输技术,其基本电路结构都遵循着相似的原理,高频逆变电路将直流电转换为高频交流电,通过磁耦合机构实现能量的传输。

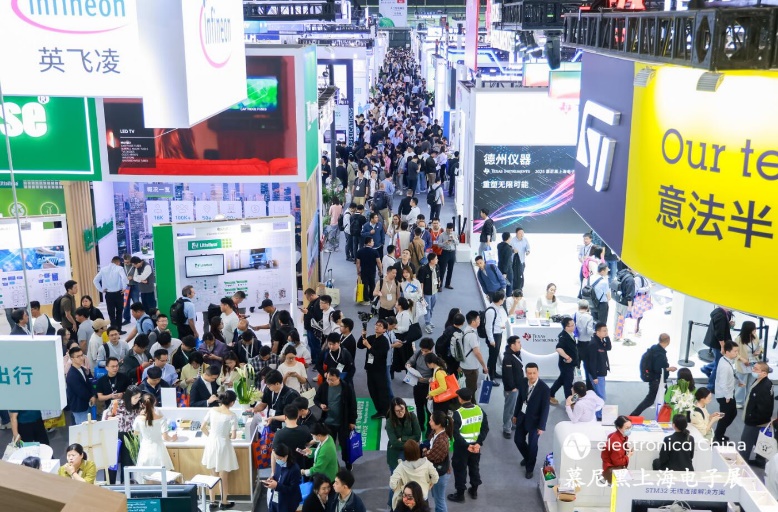

产业化应用案例

无线电能传输技术的产业化应用正逐渐展现出其巨大的潜力。从消费电子领域的无线充电手机,到交通领域的无线充电汽车,再到电动船舶领域的高压无线充电系统,无线电能传输技术正以前所未有的速度改变着我们的生活方式。

在消费电子领域,Qi协议的推出引领了无线充电技术的指数性增长。而在交通领域,从德国Wampfler公司的IPT技术观光车,到MIT的WiTricity无线充电系统,再到国内西南交通大学、重庆大学等高校的研究成果,无线充电技术正逐步应用于各类交通工具中,实现了能源的无线传输。

在电动船舶领域,尽管商业化无线充电系统较少,但芬兰瓦锡兰公司与瑞士凯伏特公司联合开发的大功率船舶无线充电与系泊一体化系统,为全球首艘采用高压大功率无线充电的商用电气渡轮提供了可靠的技术支持,展现了无线电能传输技术在电动船舶领域的巨大潜力。

随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,无线电能传输技术必将在未来发挥更加重要的作用,为我们的生活带来更多便利和可能性。