开篇:水文监测的生态革新

全球气候变化加剧导致极端天气频发,水文监测的精准性、稳定性和实时性已成为守护江河安澜的核心命题。为响应国家智慧水利建设要求,航天宏图信息技术股份有限公司作为水利遥感领军企业,通过技术协同与生态整合,构建了覆盖江河湖泊的全要素地面感知网络,推动水文监测从“单点孤立”向“全域智能”的范式跃迁。

一、生态聚合:从设备互联到流域级协同

01硬件生态的集成者

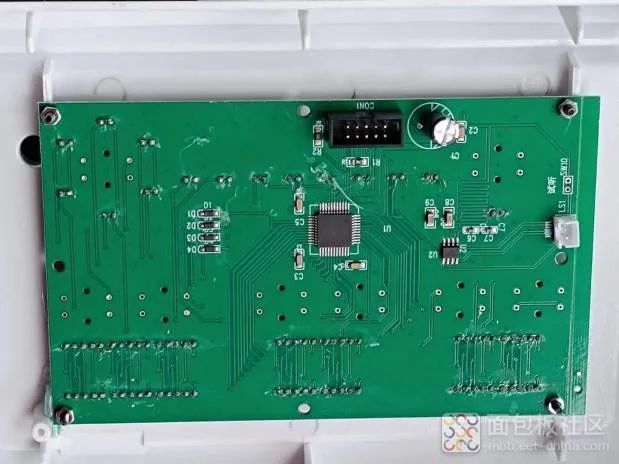

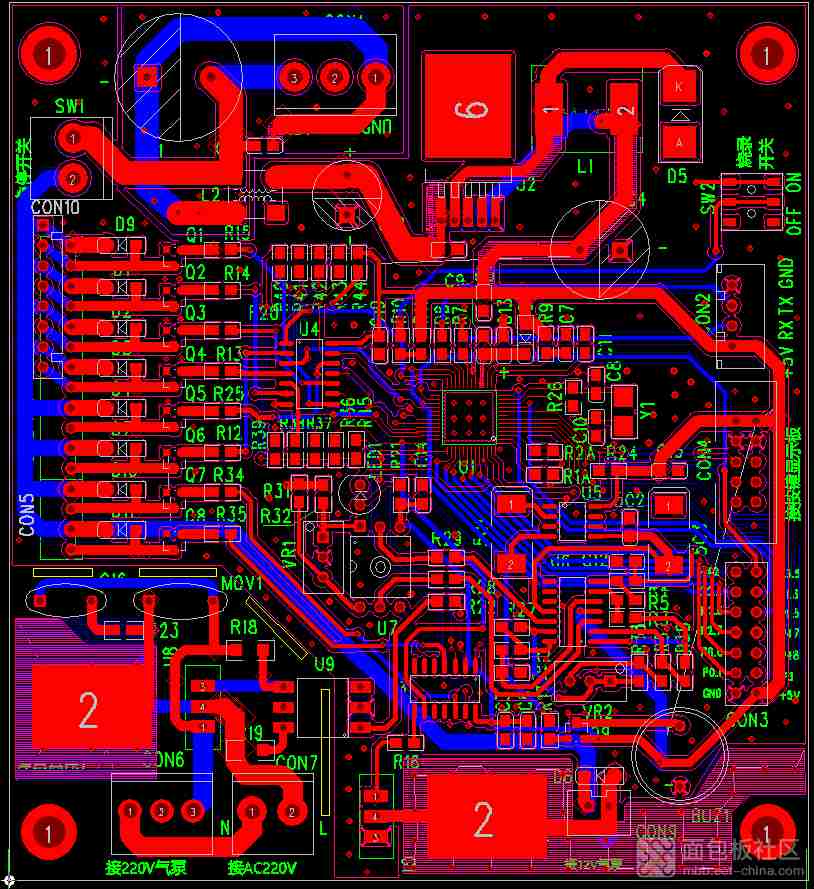

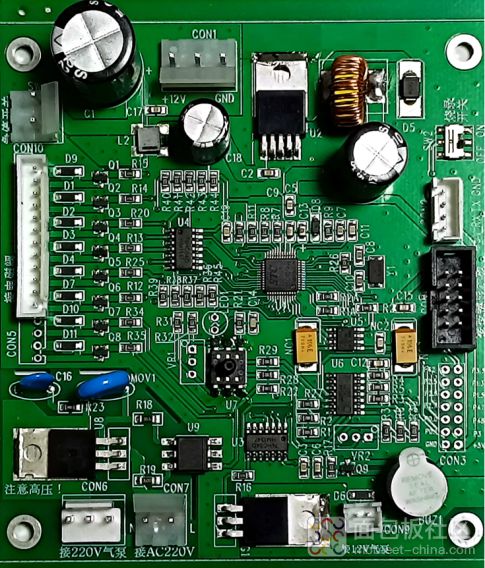

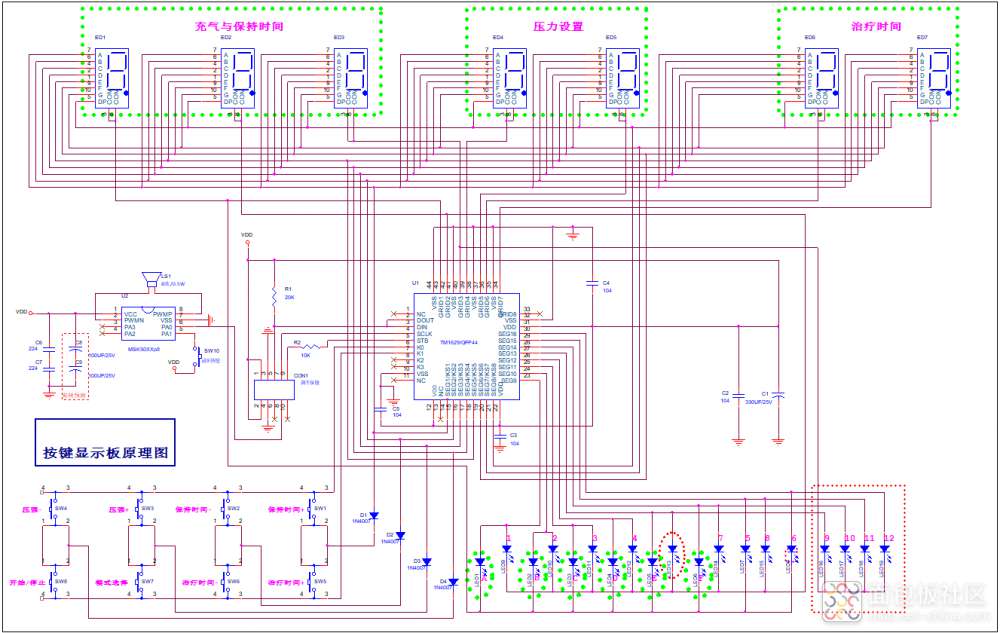

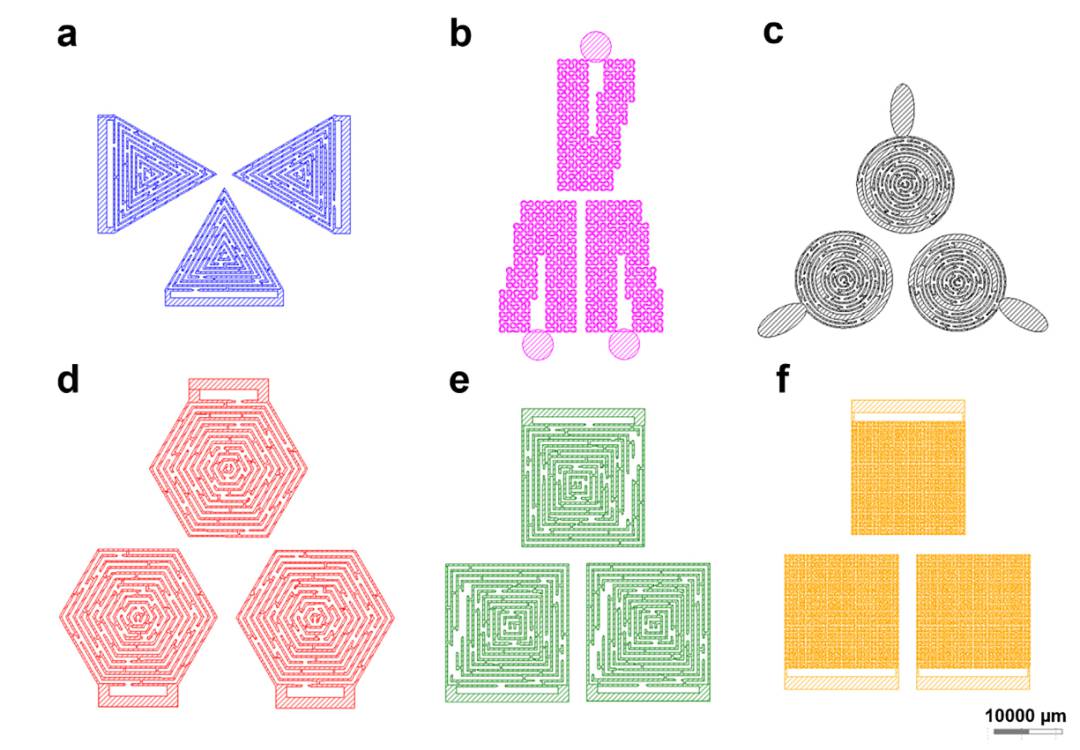

针对传统监测设备协议碎片化、国产化率低等痛点,建立覆盖水位、流量、水质、渗压等全要素的“宏图“标准,精准筛选国内外优质设备及优秀技术,并打通其集成链路,解决协同难点。通过兼容主流工业协议与国产化芯片模组,实现水位雷达、声学多普勒流速仪、高精度渗压计等水文监测设备的协同工作。

02跨域数据的融合创新

基于国产化物联网平台,构建多维数据融合体系:

(1)水质监测:通过部署光谱水质传感器与微型生物毒性检测仪,实时捕捉蓝藻密度、溶解氧等关键指标,结合无人机航拍或卫星图像的水体颜色与浊度AI识别,实现突发污染事件的分钟级响应。

(2)工程安全:在堤防、水库等关键点位布设毫米波雷达与光纤应变传感器,精准识别形变、管涌、裂缝等隐患。同时通过时序InSAR分析技术可以获取边坡的形变速率、形变时间序列等,可以精准发现边坡产生的微小形变、定位形变位置,并可恢复其时间形变特征,捕捉其形变变化信号。在边坡不稳定因素导致的形变积累阶段及时发现隐患,为水库边坡安全管理提供基础形变数据。

(3)城市内涝:可通过道路积水监测杆、地下管网压力传感器与社区上报数据,构建城市内涝风险热力图,阻碍行洪安全风险分析,支撑排水调度与应急疏散决策。

03 应用案例

利用航天宏图女娲星座SAR卫星在洪水发生期间对水库上下游河道内水体分布进行监测并制图,结合SAR卫星的全天时、全天候观测特性和高频次重访周期,能够对河道水体进行时间序列动态变化监测,结合土地利用和地面监测等基础信息,及时获取洪水演进动态、堤防浸水、河道内耕地、房屋等受淹情况信息、动态变化情况,为灾损分析提供有力支撑,补充地面站点监测数据在空间分布和要素内容的不足。

二、迭代升级:从传统水文站到多元化水文监测

01 从“人工监测”到“自动监测”

由传统水文站人工监测,转向无人值守的智能监测站,由传统水文站的水文日级监测到智能设备的分钟级监测,航天宏图助力监测结构变革,推动水文监测能力提升。

02从“人防”到“智防”

水文监测数据上传后,由传统人工计算,发展至由算法驱动异常检测与自适应预警,让风险管理从被动响应转向主动干预。航天宏图依托自身强大的开发能力,为水文监测能力赋能。

03从“单点”到“生态”

跨设备、跨平台、跨领域的开放合作模式,催生共建共享的水利监测新生态,航天宏图保持兼容开放的心态,积极与行业内多家企业合作,共同打造水文监测新生态。

04从“治水”到“智水”

数字孪生与智能决策的深度结合,助力实现水资源优化配置与可持续发展目标。

三、技术赋能:全域感知网络的立体升级

01边缘智能

由于水文数据的特殊性,为了保护数据安全,在解决方案中优先使用内置轻量化芯片,可对非结构化数据就地分析,缩短数据传输路径,提高用户数据安全性。

02通信智能

在通信中断时自动切换4G/北斗/LoRa链路,确保极端天气下的数据回传可靠性。

03多模态传感

集成雷达水位计、雷达流量计、GNSS、渗压计、微型气象站等模块。

04绿色供能

在解决方案中,推荐使用风光互补供电与超低功耗设计,使无人值守站点的续航能力提升。

结语

航天宏图依托自主研发的"女娲星座"遥感卫星星座及智能解译系统,突破传统监测技术边界,实现水文要素的毫米级形变监测与分钟级响应能力。基于此核心空间基础设施,公司践行"科技集成者"发展定位,以开放式创新平台汇聚全球领先的传感器技术、边缘计算算法和水利专业模型,助力水文监测能力提升。

面向未来,航天宏图将全面推进"全域感知、生态共赢"战略布局,深度融合卫星遥感、无人机巡检、物联网感知等技术优势,构建空天地一体化监测网络。依托数字孪生流域创新平台,打造全要素映射、全周期迭代的流域数字孪生体,形成智能预警-仿真推演-决策优化的闭环管理体系。公司将持续深化"星地协同"技术范式,推动遥感解译算法、大数据分析平台与水利专业模型的有机融合,以智慧水利筑牢生态屏障,守护江河安澜,护航民生安全。