随着现代工程结构向大型化、复杂化发展,结构健康监测(Structural Health Monitoring, SHM)技术成为保障工程安全、延长使用寿命的重要手段。其中,基于无线传感网络(Wireless Sensor Networks, WSN)的监测系统凭借其灵活性、低成本和易部署等优势,在桥梁、建筑、航空航天等领域展现出广阔的应用前景。本文结合振动测试技术,系统分析无线传感网络在结构健康监测中的核心作用,探讨其技术原理、应用场景及未来发展方向。

一、无线传感网络的技术架构与优势

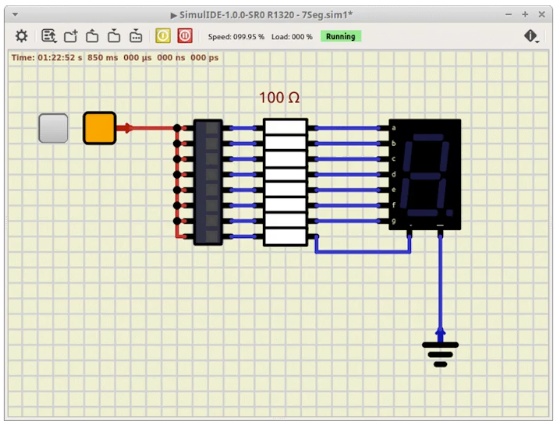

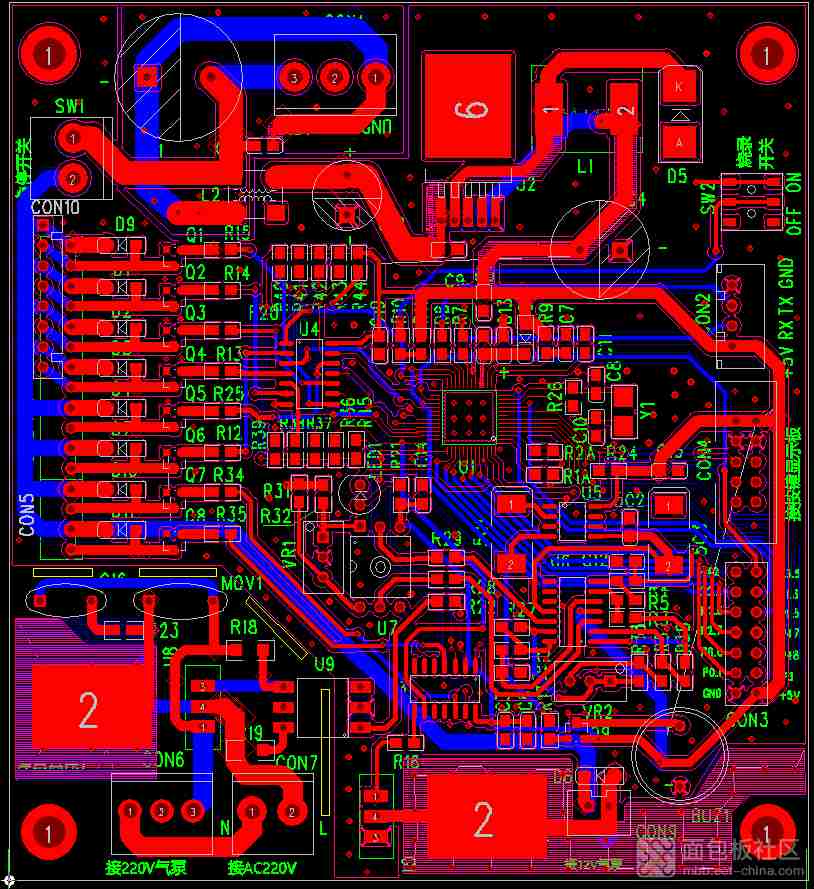

无线传感网络由分布式传感器节点、无线通信模块和数据处理中心构成。传感器节点通常集成加速度计、应变计、温度传感器等,可实时采集结构的振动、变形、应力等参数。节点间通过自组织网络协议(如ZigBee、LoRa、Wi-Fi等)实现数据传输,最终汇聚至云端或本地服务器进行分析。

相较于传统有线监测系统,无线传感网络具有以下优势:

灵活部署:无需布线,适用于复杂地形或历史建筑;

可扩展性强:可根据监测需求动态增减节点数量;

成本效益高:单节点成本低,适合大规模部署;

实时性强:支持高频数据采集与远程传输。

二、振动测试在结构健康监测中的应用

振动是结构动态特性的直接反映,其测试分析是SHM的核心环节。基于无线传感网络的振动测试主要涵盖以下内容:

振动模态分析

通过采集结构在自然激励(如风、交通荷载)或人工激励(如锤击、激振器)下的振动响应,提取固有频率、阻尼比和振型等模态参数。模态参数的变化可反映结构刚度、质量分布的异常。例如,桥梁的某阶固有频率下降可能表明局部损伤或材料劣化。

损伤识别

基于振动信号的特征提取(如时域波形、频谱、小波变换等),结合机器学习算法(如支持向量机、神经网络)可实现损伤定位与定量评估。例如,在钢结构中,裂纹扩展会导致振动信号的能量分布发生偏移,通过对比基准数据可识别损伤程度。

长期性能监测

无线传感网络支持长期、连续的振动数据采集,可揭示结构性能的时变规律。例如,通过分析建筑在风荷载作用下的振动响应随时间的变化,可评估其抗风疲劳性能;通过监测桥梁在车辆荷载下的振动加速度,可预警超载风险。

三、典型工程案例分析

案例1:大型桥梁的振动监测

某跨海大桥采用无线传感网络部署了200个振动监测节点,覆盖主梁、桥塔及伸缩缝等关键部位。系统实时采集车辆通行、风荷载及地震作用下的振动数据。分析表明,桥塔在强风作用下的横向振动加速度超过设计限值,通过加固桥塔斜撑结构,振动响应降低40%,显著提升了桥梁的抗风稳定性。

案例2:历史建筑的振动保护

某古城墙因周边地铁施工产生振动影响。无线传感网络监测结果显示,地铁运行引起的墙体振动加速度峰值达0.15g,超过文物保护标准。通过在墙体内部增设阻尼器并优化地铁运行方案,振动水平降至0.05g以下,有效保护了文物安全。

案例3:航空航天器的振动测试

某新型飞机在试飞阶段采用无线传感网络监测机翼、尾翼等部位的振动响应。测试发现,某频率下的共振现象导致机翼蒙皮应力超限。通过调整机翼刚度分布,共振频率偏移至安全区间,避免了潜在的结构失效风险。

四、技术挑战与解决方案

尽管无线传感网络在结构健康监测中具有显著优势,但其应用仍面临以下挑战:

能源供给问题

传感器节点的电池寿命限制了系统的长期运行。解决方案包括:

采用能量收集技术(如太阳能、振动能量收集);

优化通信协议以降低功耗;

开发自供电传感器(如基于摩擦电效应的传感器)。

数据传输可靠性

复杂环境(如高湿度、强电磁干扰)可能导致数据丢失或误码。解决方案包括:

采用多跳路由协议提高数据传输鲁棒性;

结合5G、LoRa等低功耗广域网技术;

设计数据冗余与容错机制。

大数据处理与分析

海量振动数据的高效处理需要强大的计算能力。解决方案包括:

边缘计算与云计算协同;

开发轻量化机器学习模型;

利用数字孪生技术实现结构状态的实时映射。

五、未来发展趋势

多源数据融合

结合振动、应变、温度等多物理场数据,提升损伤识别的准确性。例如,通过振动与温度的协同分析,可区分结构损伤与环境因素(如热胀冷缩)的影响。

人工智能赋能

深度学习算法(如卷积神经网络、图神经网络)在振动信号处理中的应用将进一步深化。例如,基于图神经网络的结构损伤识别模型可自动学习节点间的空间关联,提高损伤定位精度。

自适应监测系统

开发可根据结构状态动态调整监测参数的智能系统。例如,当监测到振动异常时,系统自动增加数据采集频率或调整传感器节点布局。

标准化与产业化

推动无线传感网络在SHM领域的标准化进程,制定统一的传感器接口、数据格式及通信协议。同时,促进产学研合作,加速技术成果的产业化应用。

结语

基于无线传感网络的结构健康监测与振动测试技术,为保障工程安全提供了全新的技术手段。通过实时、连续的振动数据采集与分析,可实现对结构性能的精准评估与主动维护。未来,随着传感器技术、通信技术及人工智能的深度融合,无线传感网络将在更广泛的工程领域中发挥关键作用,推动结构健康监测向智能化、精细化方向发展。