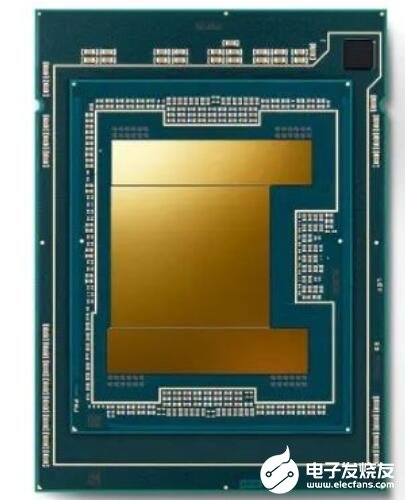

近期,跨学科合作团队由美国麻省理工学院引领,成功研发了一项低温制造工艺。该创新方法允许在硅基板上直接培育出高效且高产的二维过渡金属二硫化物材料层,从而达成了更紧凑、性能更为卓越的集成电路集成目标。此项技术的进步预示着未来芯片能够具备更高的密度与更强的功能性,开辟了电子科技领域的新篇章。

此项创新成功地规避了以往与高热及物料传导效率低下相关的挑战,从而极大地压缩了生产周期,同时确保了在更大尺寸的8英寸晶片上形成均一稳定的薄层能力。这一突破性进展,无疑是商业化应用领域的理想之选。

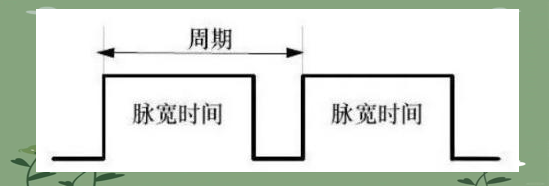

实现二维材料于硅基板上的直接培育,乃是一项技术性极高的创新壮举;与传统工艺相比,这一方法通常要求高达600摄氏度的高温条件,而这种极端热度足以威胁到硅晶体管和电路结构的安全性,使其在超过400摄氏度时面临损害风险。然而,新颖的低温培育流程则巧妙地避开了这一障碍,不仅确保了芯片结构免受热破坏之虞,同时也开辟了材料科学与微电子学领域前所未有的合作空间。

在过往的研究中,科学家们通过在不同平台上培育二维材料并随后进行迁移,尽管这一过程虽有成功之处,但同时也面临着缺陷问题,这些缺陷可能对最终形成的器件与电路性能产生不利影响。更甚者,在芯片级别上实现精确而无瑕疵的材料转移,技术难度极高。

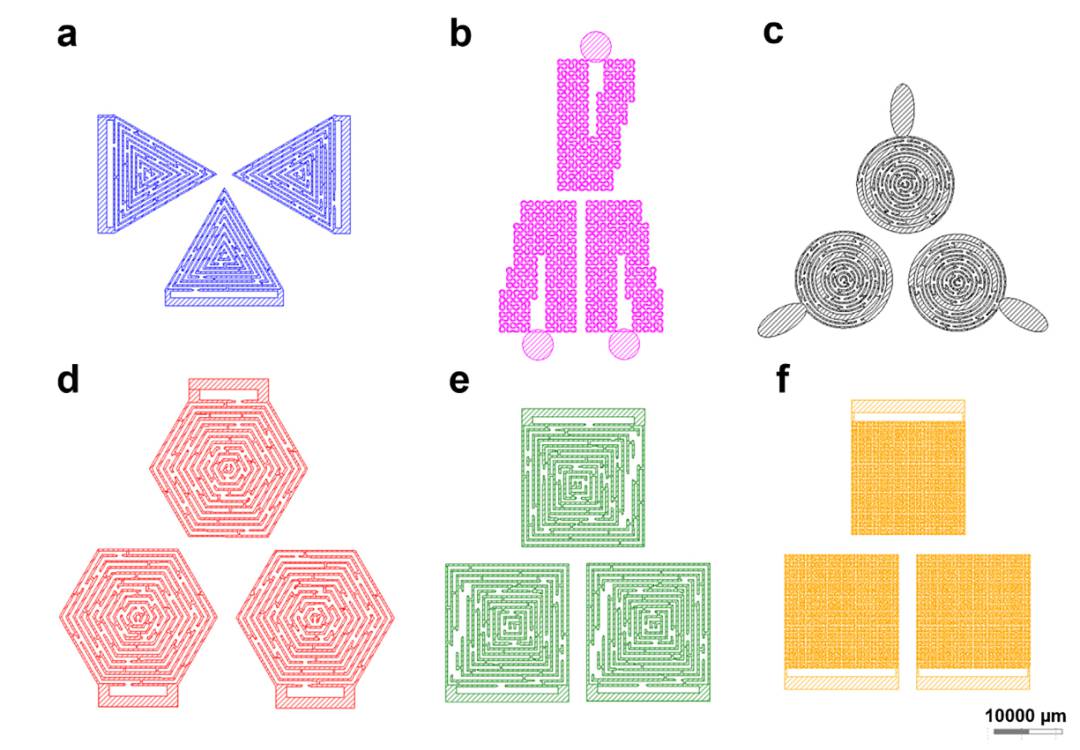

相比之下,创新性工艺能够在8英寸晶片之上生成一层平滑且高度均一的覆盖层。这一突破不仅在物理层面实现了更为精准的控制和更高的质量标准,而且为电子元件设计与制造开启了全新的可能性,使之更加接近于理想状态,展现出卓越的性能表现与技术潜力。

过去的技术在培育二维材料时,往往需耗时逾越一日方能形成一层薄片;然而,崭新的工艺革新则展现出其卓越效能,在短短不到一小时内便能在直径达八英寸的晶片上成功生成一层均匀、高质量的过渡金属二氯化物材料层。

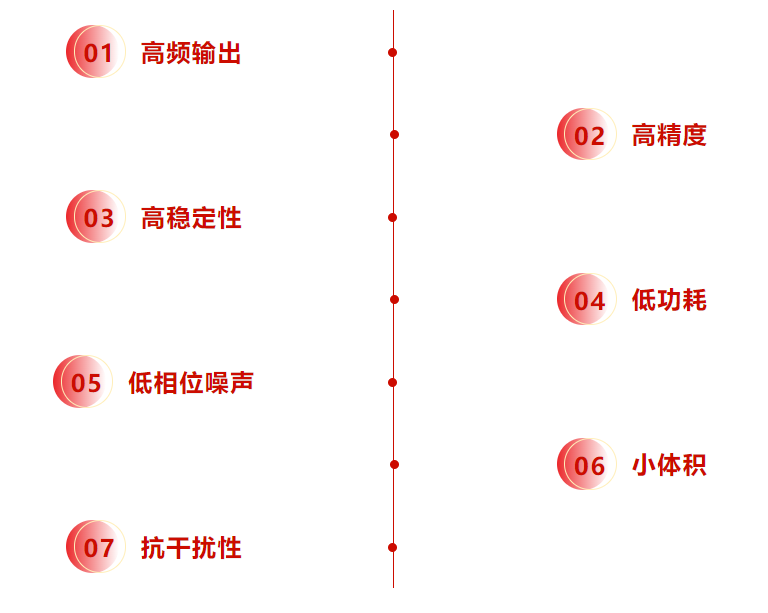

正如专家们所阐述的那样,在构建一个多层结构时,采用单一层面显然难以满足众多需求和容量问题。然而,通过引入更多楼层的设计理念,这种构想成功地实现了容纳大量人群的目标。在这一领域中,他们正在探索的异质集成策略显得尤为重要:以硅作为基础的第一层,随后能够在其上直接整合多层二维材料,从而极大地拓展了应用范围与性能潜力。

这样的创新性研究,宛如建筑学中的革命,突破了传统框架的局限,不仅提供了更大的容量和功能多样性,还为未来的技术发展奠定了坚实的基础。通过这种层级化的构建方法,研究人员开辟了一条通往更多可能性的道路,在提升效率、增强系统集成度的同时,也为各种应用领域带来了前所未有的机遇。

简而言之,这一系列扩展与改进的工作,正如他们所展现的那样,将单一层面的传统构想转化为多层集成的现代解决方案。通过将硅作为核心支撑层,并在此之上直接添加丰富的二维材料,不仅实现了容量上的显著提升,还为未来技术的进步和创新开辟了道路。这种前所未有的整合方式,无疑是迈向更高层次、更广泛应用的一个重大飞跃。