中国科学院半导体研究所的刘志强研究员及其团队,携手北京大学和北京石墨烯研究院等研究伙伴,于氮化物外延及热电能源器件领域内实现了系列突破性进展。这些成就不仅确认了氮化物异质异构单晶外延技术的可能性,还创新性地提出了位错控制策略,进一步拓宽了氮化物材料在高温热电领域的应用范畴。

具体成果包括连续单晶GaN薄膜生长于WS2玻璃片基底上的研究,揭示了该过程的详细机制。另一项是关于利用石墨烯层减少高匹配差异远程异质外延中应力缓解与位错减量的原子级机理分析。此外,还有一项关于在GaN模板上使用高质量GaN薄膜通过石墨烯辅助生长的研究成果。最后,他们成功开发了一种具备高功率效率的氮化物热电装置。

以上研究成果以《连续单晶GaN薄膜于WS2玻璃片基底上的生长》、《高匹配差异远程异质外延中应力缓解与位错减少的原子级机制》、《石墨烯辅助生长高质量GaN薄膜在GaN模板上》和《高效功率氮化物热电设备》为题,分别在线发表于《Small》、《Nano Letters》、《Advanced Optical Materials》和《Nano Energy》等顶级学术期刊。

探索超越常规界限的领域,我们寻求突破传统框架,将宽禁带半导体材料与其它同类物质融合。这不仅激发了器件设计的新维度,也为创新铺平道路。

2021年,研究先驱们以石墨烯二维晶体为桥梁,在纳米柱等微纳结构的支持下,实现了在非晶质背景上的氮化物准单晶薄膜外延生长的突破。这一成就展示了如何跨越底层晶格的限制,整合不同材料的卓越性能。

最近,科研团队进一步拓展了界限,将与氮化物晶格匹配的过渡金属硫化物作为缓冲层,构建起人工界面,实现了在非晶玻璃基板上的单晶薄膜制备,并成功创制出紫外发光装置。这一壮举在极端条件下验证了异质异构单晶外延技术的可能性。

通过这样的探索,我们不断推动科学的边界,以更加优雅、高级的语言描绘未来的技术图景,使之不仅充满创新与可能,更富有诗意和想象力。

在材料科学的范畴内,刃位错作为氮化物材料中一种显著且普遍存在的缺陷类型,其密度通常远超于螺位错等其他类型。这类缺陷的存在对氮化物半导体的发光与电子设备性能产生着关键的影响作用。

面对氮化物材料与异质衬底之间固有的晶格不匹配问题,有效抑制刃位错的传统方法极为有限。然而,在最新的研究中,通过引入远程外延技术,该研究团队成功实现了在氮化物层内刃位错密度的有效降低,并深入探究了应力释放和位错密度下降的物理机制。

具体来说,通过在基板表面铺设一层无极性的石墨烯缓冲膜,研究人员发现此方法能够有效减弱由基底产生的晶格作用力。这一举措不仅允许外延层的晶体取向得以精确控制,同时也使得其内部晶格结构保持了较高的自由度,从而成功缓解了由于晶格失配所引发的压力。因此,在这种低应力环境下,刃位错密度显著降低至近一个数量级。

在此基础上,研究团队在制备高质量InGaN/GaN量子阱时取得了突破性进展,并最终实现了黄光波段LED器件的高效制备与性能优化。这一创新性的方法不仅为氮化物材料科学领域带来了新的突破,也为后续研发高性能光电设备提供了可能路径。

鉴于氮化物材料受生长技术约束而形成的高密度贯穿位错,这类位错不仅充当非辐射复合点和电流泄漏途径,对以氮化物为基础的光电设备与电力电子器件的效能构成了实质性的阻碍。近来,科研团队借助石墨烯这一二维材料辅助的外延法,成功实现了低应力、低位错浓度的高质GaN薄膜生长,并揭示了石墨烯在界面层降低位错密度的机制。研究发现,通过石墨烯作用于界面处,衬底势场得以调控和减弱,同时其表面电势波动程度亦有所减缓。

这一过程使得外延层能够在原子级尺度上释放应力并自发地调整状态。引入了石墨烯二维晶体后,原本GaN模板中因贯穿位错所引发的晶格结构扭曲现象在界面处得以恢复。具体表现为,石墨烯在界面上阻止了穿透位错进一步向上扩散的现象,因此能够获取相较于相同衬底同质外延下具有更低位错密度的GaN薄膜。

此项技术的革新不仅显著提升了氮化镓材料的性能,还为相关领域开辟了更为广阔的优化空间。通过有效控制位错形成和传播机制,石墨烯辅助下的高效外延生长法有望推动氮化物基光电及电力电子设备进入全新的性能高度。

能源与经济发展之间的动态关系是永恒的主题,工业生产中大量消耗化石燃料所释放的能量,约有70%以废热的形式被直接排放,这种损失对于能源效率提升和废弃资源回收构成了挑战。

热电转换技术提供了一种创新途径——它能够将废热逆转变成电能,这一过程不仅提升了能源利用的效率,而且在废旧能源回收方面具备重要价值。此外,在面对极端环境如太空时,热电器件展现出不可替代的重要性;热电发电机,例如为旅行者2号航天器提供能量来源的技术,已稳定运行超过四十年。

然而,传统的窄禁带半导体材料在高温下往往因少数载流子激发导致温差电动势降低现象,这限制了其应用的温度上限。以GaN为代表的III族氮化物材料则拥有较大的禁带宽度、卓越的热稳定性以及出色的抗辐射能力,并且易于实现具有可控调制能力的合金与异质结结构设计,使其在高温热电领域展现出巨大的潜力。

值得注意的是,决定热电性能的关键参数——塞贝克系数S、电导率σ和热导率k之间存在着紧密耦合关系,因此优化材料结构并寻找最适宜方案以提升ZT值,一直是热电研究领域的核心关注点。通过深入探索合金化与低维超晶格结构对载流子及声子输运过程的影响,研究团队成功地实现了有效解耦电子和声子输运这一目标,并据此制备出了性能优越的热电器件。

此工作不仅拓宽了III族氮化物材料在热电领域的应用范围,还提供了一种极具前景的高温热电器件解决方案。

在精细工艺领域,我们致力于探索并拓展玻璃晶圆基础上,精心培育出高质量、结构均匀的单晶GaN薄膜。这一过程不仅凝聚了科技与创新的力量,而且展现了对材料科学深邃理解的艺术。通过精密控制和优化技术参数,我们能够确保每一片玻璃基底上的GaN薄膜生长实现卓越性能与稳定性的完美结合。这一成就标志着在半导体领域又一项里程碑式的突破,为未来的电子、光电子设备开辟了前所未有的可能性。

扩展至应用层面,这些单晶GaN薄膜在高效率LED光源、高速电力电子器件以及太赫兹通信等领域展现出了巨大潜力。其卓越的电学特性和光学性能,使得其成为推动科技前沿发展的关键技术材料之一。作为未来技术的重要基石,这一研究不仅加速了现有产品的性能提升和成本优化,还开启了众多创新应用的无限可能。

通过深入研究与不懈努力,我们持续探索GaN薄膜在不同环境条件下的适应性及稳定性,以确保其实用性和长期可靠性。这不仅为科学家们提供了宝贵的理论依据和技术参考,同时也为企业界带来了实现技术创新的新机遇。在此过程中,我们不断追求更高的性能指标和更广泛的适用范围,致力于将单晶GaN薄膜的潜力转化为实际应用中的巨大价值。

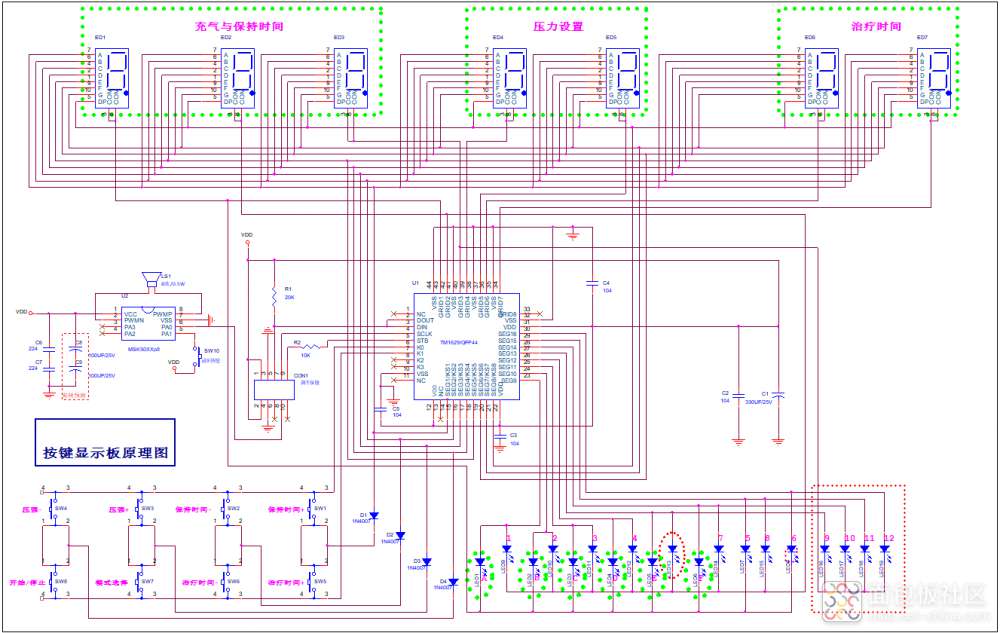

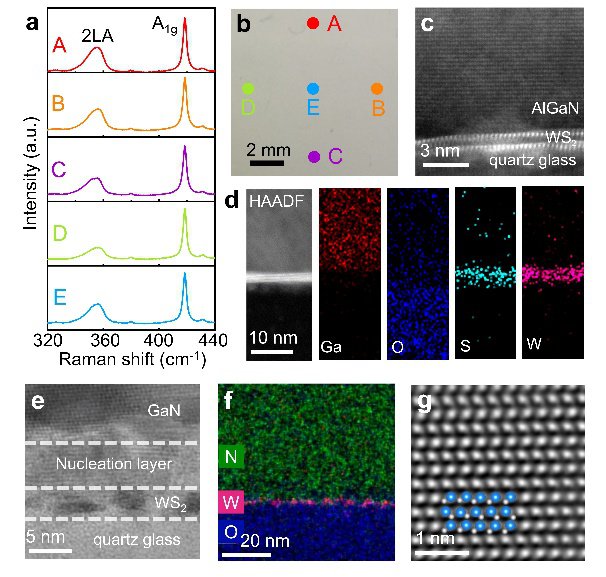

在低温条件下,AlxGa1-xN于WS2晶圆上成核并进一步形成单晶GaN薄膜的过程,被详述如下:

低温下进行的AlxGa1-xN成核后,对WS2表面进行了拉曼光谱分析,以深入了解其结构特征和动态性质。

拉曼测试区域的几何布局图,精确展示了实验设计与操作策略。

成功生成的AlxGa1-xN/WS2/玻璃界面,采用高角原子动力学衍射显微术进行成像,揭示了界面处的精细结构特征。

同时,通过能量色散X射线谱面扫图像对Ga、O、S和W元素分布进行了细致的表征,以验证合成过程的均匀性和反应物的结合状态。

薄膜生长之后,AlxGa1-xN/WS2/玻璃界面在高分辨透射电子显微镜下进行了深入观察,显示了薄膜与基底间的强相互作用和相容性。

继续对生长后的AlxGa1-xN/WS2/玻璃界面执行HADDF成像分析,以捕捉其复杂的三维结构细节,进一步验证了材料的物理性质和化学稳定性。

最后,界面附近的GaN通过电流-电压特性曲线进行了表征,评估了该材料在电学性能方面的表现,为潜在应用提供了理论依据。

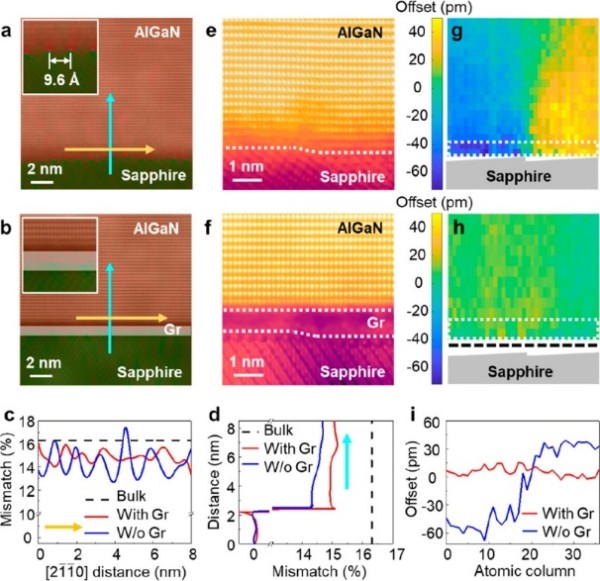

在审视基于石墨烯的远程异质外延与传统方法之间的对比之际,图3以精细之笔描绘了技术的演进。在这份详实的分析中,聚焦于AlGaN/蓝宝石界面上的原子结构及其GPA exx图像,而则将视角延伸至AlGaN/石墨烯/蓝宝石界面,在这细微之处呈现出了更为复杂却也富有希望的结构与动态。

展示了有无石墨烯时,氮化物在蓝宝石衬底上的面内晶格失配情况,揭示了这一微小差异对性能的影响。在中,面对外晶格失配对比则提供了更全面的理解,它不仅触及了传统方法的局限性,也展示了引入石墨烯如何显著地改善着这一关键参数。

至于无石墨烯时氮化物在蓝宝石台阶上的排列情况,则以静态之态描绘了基础界面的状态。然而,在中,当石墨烯被引入进来后,原子排列方式产生了明显的变化,这标志着技术革新带来的动态跃升。

中对无石墨烯条件下靠近台阶处沿面外方向的氮化物原子偏移进行了探讨,而则通过对比有石墨烯情况下的变化,展现了其如何优化了这一过程。最后,在中,描绘了两个原子层面外方向的原子偏移线轮廓,直观地揭示了结构优化后的显著效果。

此图不仅展示了在引入石墨烯后对界面质量的微调,更深层地体现了技术进步如何通过减少晶格失配、改善原子排列和降低面外方向的原子偏移等方式,实现高性能材料制造与应用的突破。

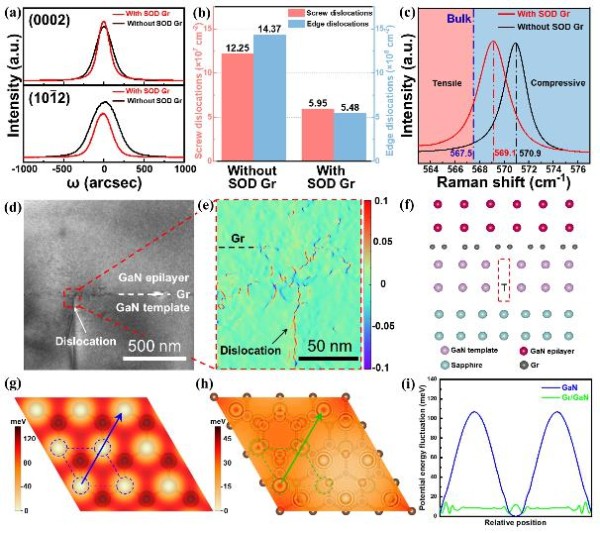

在探讨石墨烯辅助外延过程中的应力弛豫与位错演进机制时,我们聚焦于GaN薄膜的生长方式。通过X射线衍射摇摆曲线的对比分析,我们能够直观地观察到两种不同生长方式下的差异。具体而言,部分展示的是直接外延生长和采用石墨烯辅助外延过程所得到的GaN薄膜在XRD谱图中的区别。

在晶体缺陷的研究中,中展示了刃位错与螺位错密度的对比情况。这些微观结构特征对于评估材料的质量及性能具有关键意义。

部分呈现了应力分布状况,它直接关系到材料的稳定性和功能性表现。通过细致地分析这些数据,我们能够更好地理解GaN薄膜在不同生长条件下的实际状态和潜力。

与结合展示了GaN/石墨烯/GaN界面的微观图像。通过暗场显微镜观察以及广角X射线衍射分析,我们得以深入了解界面区域的性质,包括原子级别的结构特征和相互作用。

中的示意图形象地揭示了石墨烯在GaN界面处的作用机制。这一层材料被认为有效地阻止穿透位错向上扩散,从而显著改善了整体结构的完整性与性能稳定性。

-则通过电势场波动的对比分析,进一步阐述了表面物理性质的差异。这不仅包括空白GaN表面的波动态及其在石墨烯/GaN复合衬底上的表现,而且还涵盖了两种情况下沿特定方向电势波动的直接比较,以揭示其对电学性能的影响。

综上所述,这些分析结果提供了关于使用石墨烯辅助外延过程中应力弛豫和位错演化机制的关键见解。通过对比GaN薄膜在不同生长条件下的性质与表现,我们能够深入理解并优化材料的技术应用和实际效能。

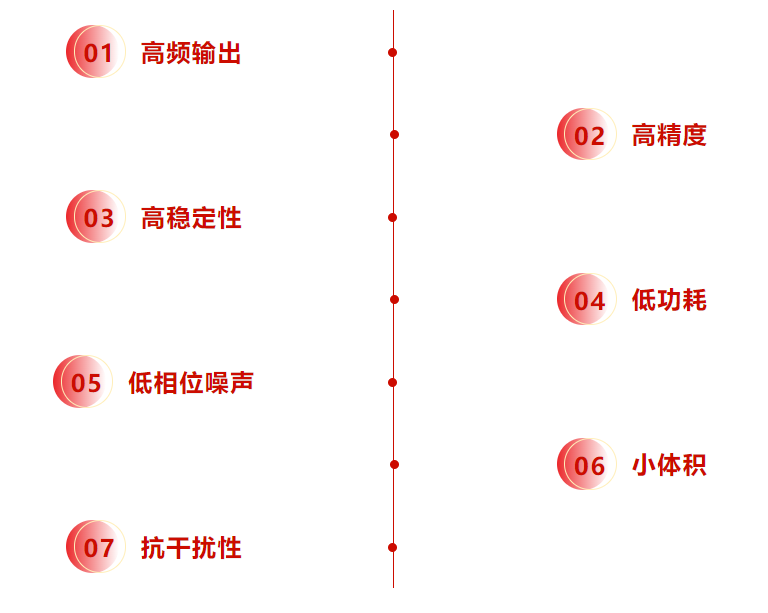

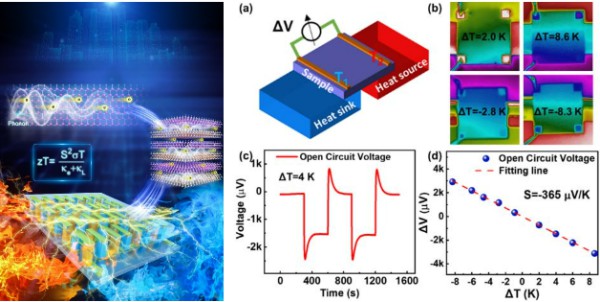

氮化物器件的热电性能是当前研究领域中的一个重要议题。首先,我们通过塞贝克效应测量装置,深入理解了其工作原理及在不同温度梯度下的运行机制。红外热成像图不仅揭示了温度变化的空间分布,还为热能的高效利用提供了直观依据。接着,观察开路电压随温差时间的变化曲线,我们能够洞察材料响应速度与热电转换效率之间的关联。

进一步地,塞贝克系数拟合曲线则为我们提供了一种精准评估和优化性能的方法。这一过程不仅确保了理论与实验结果的吻合度,也促进了对氮化物器件在不同应用场景中最佳工作条件的理解与实现。通过综合分析这些数据,科研人员能够不断探索和提升热电转换效率,推动相关技术在实际应用中的发展与创新。