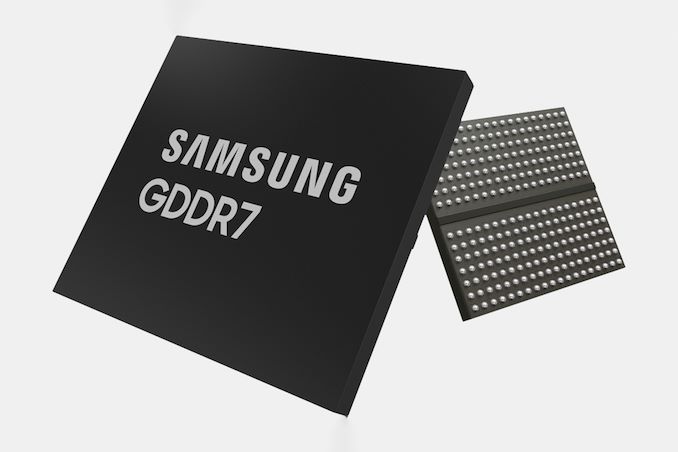

近年来,中国在集成电路领域的薄弱环节引发了广泛关注,激发了广大民众对于本土芯片技术突破性进展的深切期盼,寄予其能以创新之势超越传统路径,引领行业发展新纪元。

根据国家政策蓝图,我国计划于2025年前将本土芯片的自主供给能力提升至七成;相较于2019年的三成水平,此目标展现出显著的成长潜能与技术进步路径。

目前,中国的半导体行业正直面两道关卡,倘若能成功逾越这两道障碍,实现自主供应比例达到七成的愿景将成为唾手可得之事。

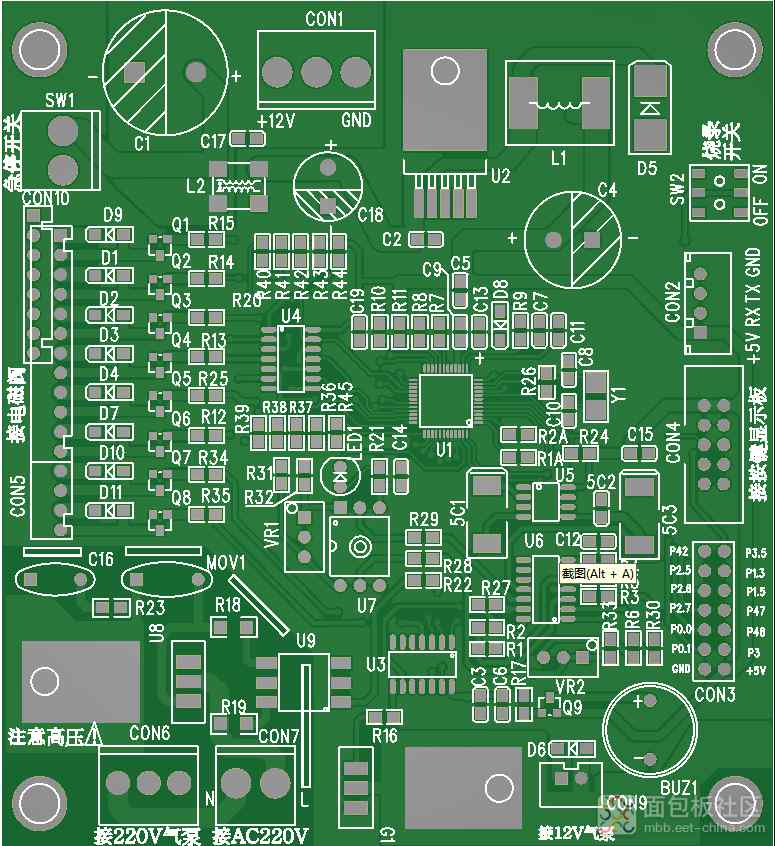

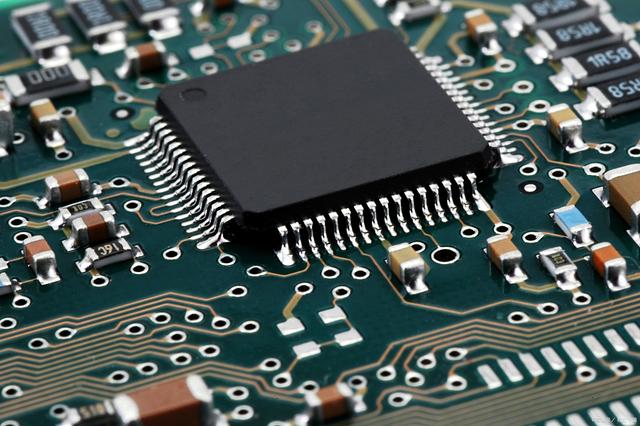

光刻技术与半导体制造的精确度紧密相连,是决定芯片工艺水平的核心因素之一。

目前,唯独ASML公司掌握了EUV光刻机的生产技术。

我所言非你我之凡语,乃凝练之思、精粹之辞也。此光刻机者,在现代半导体工艺中,喻为顶峰之冠,其科技含金量极高,实乃集当代尖端科技之大成者。攻克其难题,诚如攀登绝巅,非易事焉。

在ASML的成就背后,倚仗着五千多家供应商的强大协同之力,方能铸就EUV光刻机这一科技巅峰之作;而对中国的光刻技术而言,要在供应链上破局突围,则面临着前所未有的严峻挑战与高难度壁垒。

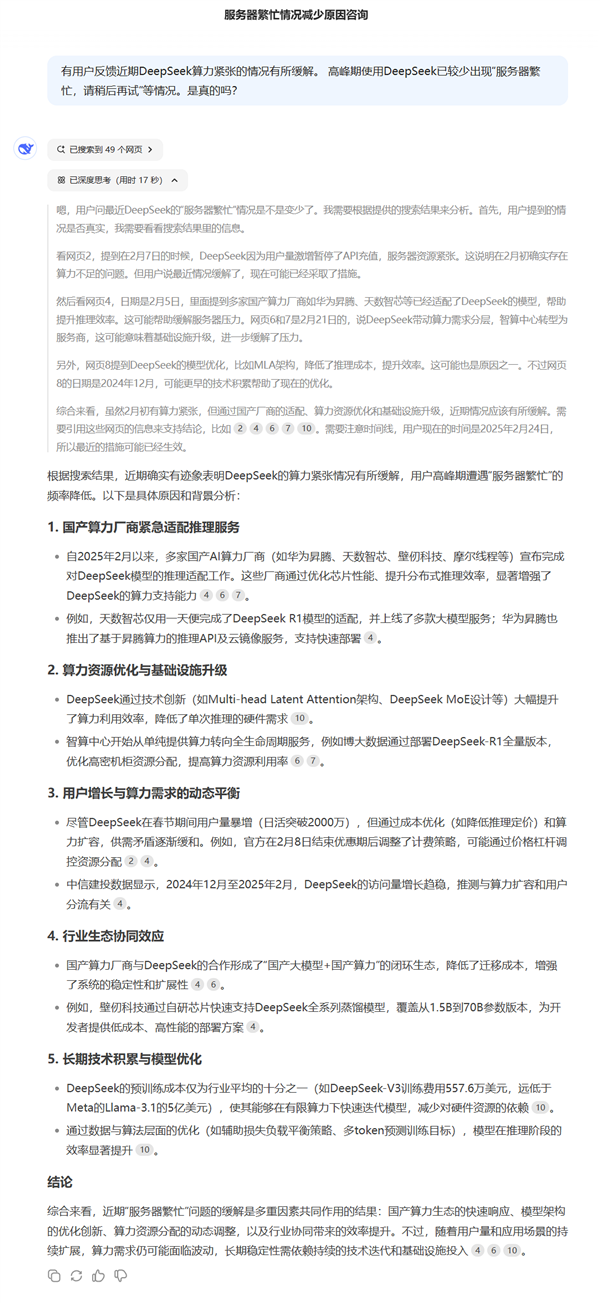

工业软件乃制造业的中枢神经,而被誉为"集成电路之魂"的研发设计工具EDA,则是该领域中居于最前端的核心组件,其微小的动作足以对全球半导体产业施以精准且致命的封锁压力。

华为、中兴、联想及其他业界领先的公司,均广泛采纳并应用了这些先进的电子设计自动化工具与解决方案。

确实如此,在集成电路设计与制造的复杂生态系统中,中国已然迈出了坚定步伐,并取得了可喜进展。尤为值得一提的是,华大九天以其卓越成就,成为了国内乃至全球EDA领域内的佼佼者。这一突破不仅彰显了本土科技力量的崛起,也为半导体行业的未来带来了更多可能性和希望。

当下,华大九天已成功将专用的集成电路设计自动化工具及相关产品推向市场,并赢得了包括紫光展锐、华为在内的超过四百个合作伙伴的信任与合作。

显而易见,国产芯片若欲实现跨越式发展,乃非轻而易举之事,其间充满了诸多艰巨挑战。

近年来,中国持续出台一系列举措,旨在提速并推动半导体产业的繁荣发展。

在全球范围内,中华人民共和国已然坐拥规模最为庞大的半导体市场需求之一,此等庞大的消费力不仅为国内相关企业带来了前所未有的发展机遇,亦吸引着源源不断的资本青睐,纷纷投入于中国的半导体产业发展之中。

受此影响,中国达成芯片自给率高达七成之目标,前景颇为乐观。

尽管全球性的汽车芯片短缺问题困扰着众多国际品牌,尤其是那些在规模与供应链管理上较为依赖全球市场的合资企业,中国本土汽车制造商在这场危机中却能相对从容应对。这一现象的关键在于,国产车辆的市场需求和生产规模通常较跨国企业更为集中且体量较小,这意味着它们能够在很大程度上依靠国内供应商来满足自身需求。

因此,对于大部分国产车型而言,其芯片供应主要依赖于中国市场内的生产与流通体系,这不仅有助于确保本土生产的连续性,同时也减轻了面对全球芯片短缺时的冲击。相比之下,合资品牌则可能因需要在更广泛的国际网络中寻找芯片资源以满足全球市场的需求,从而遭遇更为严峻的供应链挑战。

总之,国产汽车厂商通过优化本地化采购策略和加强与国内供应商的合作关系,不仅成功地规避了跨国企业的部分困境,还在一定程度上展现了其对本土经济体系的强大依存度与适应能力。

面对全球性汽车芯片危机,尤其是ESP与ECU两大关键部件的供应短缺问题,德国大众集团全系列车型广泛采用这一标准配置,使其在此次供应链中断中遭受了显著冲击。同样地,日本车企也未能幸免于这场“芯荒”。对于国内汽车制造企业而言,情况更为严峻:当前国产汽车芯片自给率仅不足一成,这意味着超过九成的本土汽车生产依赖进口芯片供应。

这一统计数据揭示了一个令人警醒的事实:在科技核心领域,尤其是半导体产业的高度全球化分工背景下,任何一处供应链节点的断裂都可能引发全球性的生产停滞与市场动荡。而对国内汽车产业而言,提升自主芯片研发生产能力、确保供应链安全稳定已刻不容缓,这也意味着需要加大投资力度、加强国际合作以及推动技术创新等方面进行系统性改革和优化。

鉴于中国汽车制造商在半导体供应方面的局限性,他们无法独力免受此全球性挑战的影响。之所以部分消费者感知到国产车辆未受到显著冲击,主要归因于国产汽车的市场规模相对较小。试想,以大众和丰田为代表的国际汽车集团,其产品面向的是全球市场而非单一的中国市场。在芯片资源分配上,这些企业必须进行全球化的考量与规划,并非单纯为中国市场提供供应就能解决问题。实际上,由于国内市场需求占比较为有限,国产车辆多数情况下仅需确保国内市场的供需平衡,因此,它们对芯片短缺问题的感受并不如预期中的强烈或广泛。

随着智能网联技术的深入发展,对于汽车芯片设计提出了更高、更精细的需求。在这一背景下,汽车行业与半导体产业紧密合作,把握住这千载难逢的创新良机,显得尤为重要。为此,加大投资力度,用于支持国产汽车芯片的规模化生产及封装测试服务,以满足日益增长的市场需求,成为当务之急。

值得指出的是,推进汽车芯片实现自主可控并非一朝一夕之举,需要我们携手共进,在接下来的五到七年里持续努力,才能逐步构建起完备且自给自足的技术体系。