近年来,支付“黑科技”层出不穷,条码支付和NFC(近场通信技术)支付分别扮演了重要角色,并衍生出两个代表性动作“扫一扫”和“碰一下”。前者是稳坐移动支付多年宝座的一代霸主,而后者在2024年才闯入大众视野。由NFC技术驱动的“碰一下”动作,正在掀起一场支付方式的“文艺复兴”——它不仅让十年前的NFC技术重焕新生,更试图对广为流传的“扫一扫”发起一场关于便捷与安全的奇袭。

条码支付:奠定移动支付基础

条码支付的诞生和发展,是移动支付快速崛起的重要标志。

2011年,中国第三方支付平台———支付宝受到商品条形码的启发,推出了条码支付,收银员只需扫描用户手机上的条码,即可完成付款。随后,二维码支付的出现更是将交易的便捷性与安全性提升到了一个新的层次。然而,随着支付场景的不断丰富,扫码支付也暴露出一些问题,比如多次扫码繁琐、排队结账效率低等。在此时,NFC技术开始重新进入大众视野。

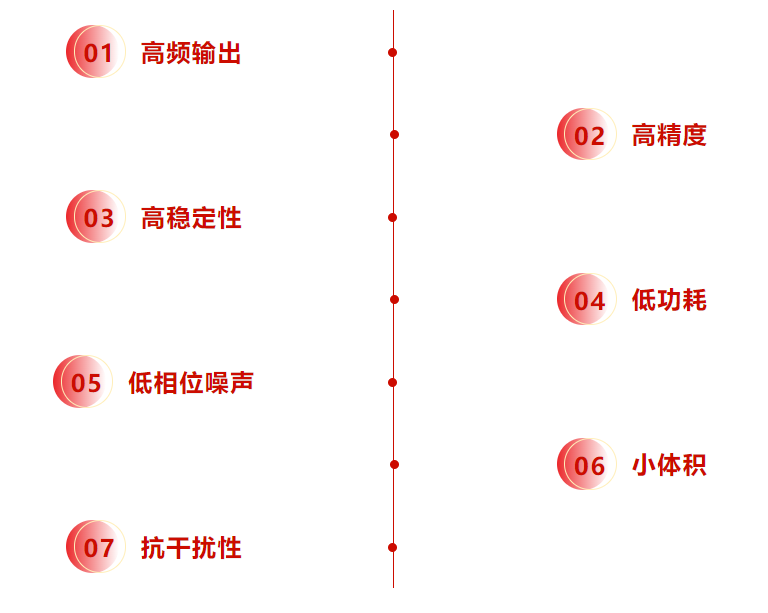

NFC(near-field communication,近场通信)是一种短距离无线通信技术。它的工作原理是基于射频识别(RFID)技术,工作频率为13.56MHz,最高速率可达848kbps,典型的通信距离是10cm,和其他无线通信技术相比,更为受控和安全。与传统的RFID有所不同,NFC短距离通信的特性,使得它具有较高的安全性,避免了远距离的信号干扰和窃听。同时,NFC支持双向通信,并且两个NFC通信的设备中只要有一个供电,就可以建立起双向数据交互,因此NFC也有显著的低功耗优势。

碰一下:简单动作支撑起的巨大市场

纵观全球移动支付的技术路径,NFC支付的萌芽远早于条码支付,其雏形可追溯到20世纪90年代推出的电子现金闪付。但受制于早期技术标准不统一、产业链整合难度大以及设备普及率低等问题,NFC支付并未在中国市场掀起多大浪花。而随着智能手机NFC的普及和移动支付生态的不断完善,NFC支付的市场潜力逐渐显现。据贝哲斯咨询最新发布的数据显示,2024年,全球NFC产业市场规模达2435.61亿元,预计到2029年,这一市场规模将增长至4845.12亿元,年复合增长率为11.34%。

NFC的工作原理可以用简单的“发射和接收”来概括。具体来说,当两个支持NFC的设备靠得足够近时,就会形成电磁场,它们可以在主动或被动模式下进行通信。

在主动模式下,NFC终端可以作为一个读卡器,发出射频去识别和读/写其他NFC设备的信息。而在被动模式下,NFC终端被模拟成一张卡,它在其他设备发出的射频场中被动响应,使用负载调制技术进行信息回传。

从技术角度来看,NFC定义了三种不同的通信交互模式:

卡模拟模式

此模式可将带有NFC功能的智能设备“模拟”为符合ISO/IEC 14443标准的非接触式智能卡,如公交卡、门禁卡、银行卡等,从而方便使用。

读卡器模式

作为非接触读卡器使用,可以从TAG中采集数据(非接触卡芯片或具有TAG的其它设备)。

点对点模式

也称为“P2P”模式,基于该模式,多个具有NFC功能的数字相机、PDA计算机、手机之间,都可以进行无线互联,实现数据交换。

其中,NFC支付普遍采用的是卡模拟模式,通过将银行卡信息加密存储在手机本地,手机模拟成卡,与POS机完成支付。而被支付宝大力推广的“碰一下”支付并非传统意义上的NFC支付,而是基于条码支付的创新升级。在整个支付过程中,“碰一下”利用NFC的读卡器模式实现。此模式下,带有NFC功能的设备并不存储银行卡信息,也不通过NFC传输支付信息,其只用作读取条形码数据,后续支付流程依然通过网络完成。因此,支付的安全性和稳定性得到了充分保障。

作为全球领先的技术分销商和解决方案提供商,安富利很早便洞察到NFC技术在支付领域的巨大潜力,并积极着手布局相关领域。公司推出的NFC读卡器模块方案能够快速将NFC技术整合到智能应用之中,可用于广泛的支付场景。此外,安富利的视野并不仅限于移动支付。当前,公司正与众多合作伙伴携手,共同探索NFC技术在更多领域的应用可能性,例如智能家居的设备配对、门禁管理中的身份认证以及物流管理中的数据追踪等。

总结

支付方式的简化本质是复杂技术体系的深度融合。条码支付通过视觉编码与移动互联网的结合,实现了金融服务的场景化延伸;而NFC技术则依托近场通信的安全特性,构建出更符合物联网时代的交互范式。未来,随着NFC的应用场景被不断拓展,“碰一下”或将成为连接物理世界与数字世界的高效交互方式。