近期,《高级光子学》期刊发布了一篇由华中科技大学张诚教授领导的研究团队撰写的特约综述论文《基于超构表面的增强现实显示:一次回顾》。该文全面审视了以超构表面技术为核心,推动增强现实显示领域的发展。文章深入探讨并详细阐述了三种关键性的超构表面组件——超构透镜、超构表面耦合器以及超构全息器件,在构建AR显示系统过程中的重要角色与研究进展。

通过物理原理的解析、设计方案的论证及与特定AR显示系统的关联,研究人员清晰地描绘出这些超构表面技术如何为实现高效率、高质量的增强现实体验提供可能。该综述文不仅全面概述了各技术领域的发展动态,还着重强调了刘泽阳博士后和王丹燕博士后作为共同第一作者对研究的重要贡献,以及高豪、李墨馨、周慧贤等多名华中科技大学研究生在项目中的关键支持作用。

特别值得注意的是,这篇论文由华中科技大学作为唯一的学术机构进行发表,充分展现了该团队在超构表面与AR显示技术领域的深厚积累和创新成果。这一研究成果不仅为业界提供了一个全面而深入的参考文献,同时也揭示了未来在增强现实显示领域探索的巨大潜力及可能的突破方向。

总之,《基于超构表面的增强现实显示:一次回顾》不仅是一次对现有研究进展的系统性总结,更是对AR显示技术未来发展蓝图的一次描绘,为该领域的理论研究和实际应用提供了宝贵的洞见与启示。

增强现实是一种革命性的交互式体验,它巧妙地融合了物理世界的景象与计算机生成的信息,通过多感官输入如视觉、听觉和触觉等,构建出一种沉浸式的环境感知,这一感知模式与真实的外界世界完美交织,赋予用户前所未有的体验感。

理想中的AR显示系统集轻便性、高效性和高清晰度于一身,旨在为用户提供全方位的感官体验。然而,当前的AR显示技术受限于传统光学元件的组合应用,这些元素虽然能够实现基本的功能需求,但依然面临着体积庞大、色散严重等局限,从而在追求紧凑尺寸与卓越显示性能的同时,难以达到理想中的平衡。

近年来,超构表面这一新型平面光学材料展现出巨大的潜力和广泛的应用前景。通过精准操控入射光的振幅、相位以及偏振态,超构表面能实现传统光学元件的功能性,同时具备结构小巧、光场调控灵活等优势。这种技术被认为是克服当前AR显示系统在尺寸紧凑性和性能提升方面挑战的关键所在,有望为增强现实领域带来突破性的变革。

通过识别并利用不同的核心光学构件形式,当前主流的增强现实显示技术方案大致可以被划分为四类:经典的光学配置、自由曲面光学解决方案、全息光学架构和光波导系统。评估AR显示设备时,主要依据其视场范围、眼盒空间、角度清晰度与焦点提示等关键性能指标。

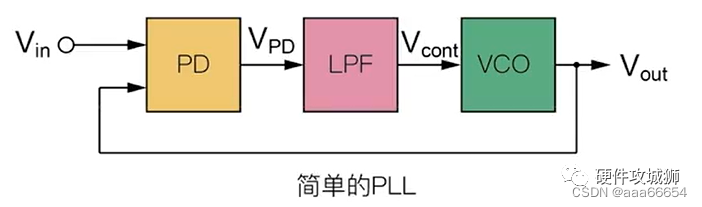

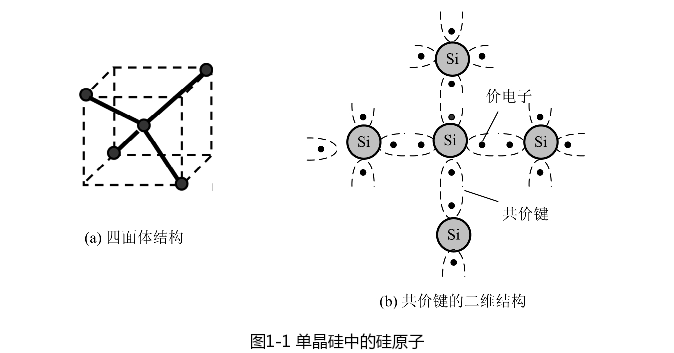

超表面元件的引入,例如常见的超表面透镜、耦合器及全息器件,能显著取代传统光学组件在AR显示系统中的位置,不仅提升了系统的紧凑性,而且优化了显示效果。图1生动呈现了将这三类超表面工具应用于波导型AR显示系统时的潜在应用场景与价值。

在一幅描绘着先进科技愿景的概念图中,一种以多元超结构表面为基石的波导式增强现实显示系统的构建框架被清晰展现。此系统巧妙地集成了三种关键组件:第一是超构透镜,其以精细设计捕捉并聚焦光线;第二是超构表面耦合器,它在多维空间里实现光能的有效传输与整合;最后则是超构表面全息器件,在营造丰富立体视觉效果方面发挥着卓越作用。整体布局既展示了技术的前瞻性和融合性,又预示了未来增强现实应用的无限可能。

超构透镜,通过构建由超构原子构成的空间相位变异性阵列,实现光线聚焦效果的精细调控。相较于传统光学透镜,此技术不仅提升了数值孔径,优化了结构尺寸,并且提供了更为丰富的成像性能,使之在对系统空间紧凑性和图像质量有高要求的应用场景,如增强现实显示领域,展现出无限可能与广阔前景。

超构透镜应用于微显示器中的影像准直及投影,旨在构建一套结构高度集约的AR显示装置。当前,基于光波导技术的AR显示方案面临的主要挑战包括有限视角和显著色差现象。然而,通过探索并利用超构表面耦合器,不仅增强了设计自由度,还提高了对光场的强大调控能力,这成为超越上述限制的关键途径。

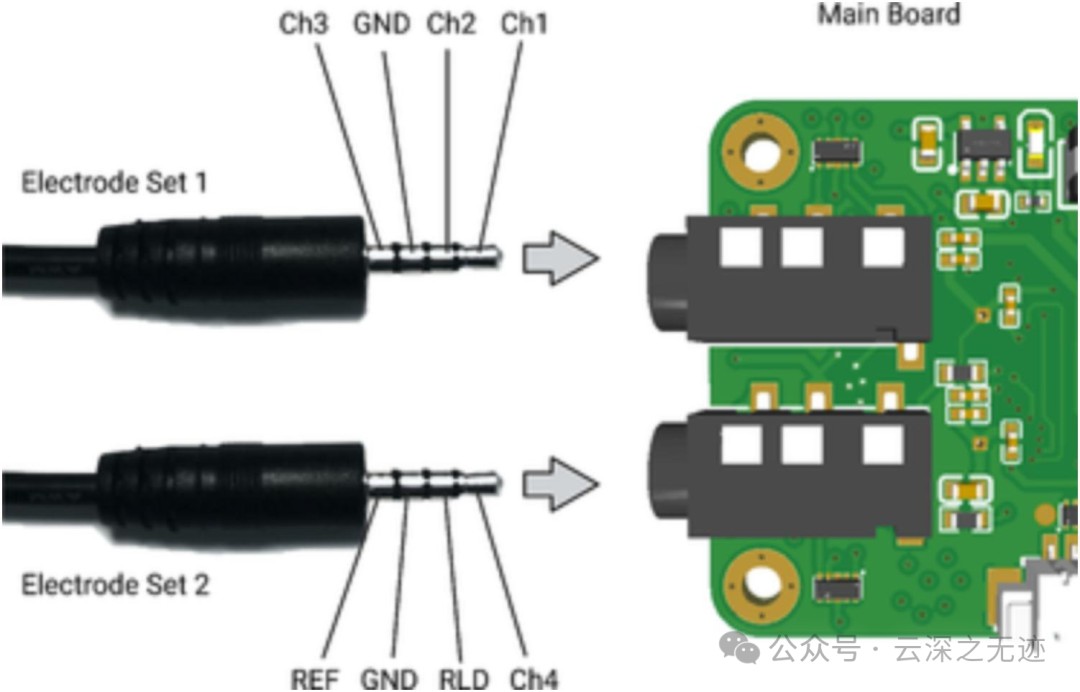

偏振敏感型超构表面耦合器专为特定偏振态的光传输而优化,其独特性在于能够选择性地将这些光束耦入波导板或从波导板中输出。采用偏振复用技术,此耦合器不仅有效扩大了波导显示系统的视角范围,还实现了基于视差立体感的增强现实显示效果。

超构表面全息器件则通过亚波长级结构单元编码三维图像信息,对入射光施以精细且多样的光场调控。相较于传统全息技术,此创新方法能够凭借更紧凑的物理尺寸、更高的效率,生成具备更高空间分辨率和更广泛发散角的二维及三维全息影像。这一器件作为AR显示系统中的微型影像源,为提供高质量单色或彩色全息图像奠定了基础。

综上所述,超构透镜与相关组件在增强现实领域展现出巨大的潜力与革新可能,为未来AR技术的发展和应用开辟了更为广阔的道路。

超出初始阐述的研究范畴,超构表面技术为增强现实眼镜提供了多样化的功能增益。例如,通过集成眼球追踪功能与抗雾层,能显著提升用户体验。这一技术还革新了传统光学元件的应用,如波片、偏振片、分束器和滤色片,其整合不仅有助于缩减系统体积,更在实现微型化方面迈出了关键一步。尤其在微显示器分辨率上,超构表面的引入开辟了新的可能,例如与有机发光二极管结合后的应用,使得空间分辨率得以突破每英寸10,000像素的大关,预示着技术在AR领域的核心地位将日益凸显。

然而,在推动这一技术迈向商业化和广泛普及的道路上,仍面临着一系列挑战。其中,宽带消色差超构透镜受限于较低的数值孔径与紧凑尺寸的要求;设计易于加工的超构表面耦合器则尚未找到理想方案;而全息器件在实时投影任意全息图像的能力上也有待突破。尽管如此,科学研究界已经展开了积极应对措施的研究,并且在文章结尾部分对这些问题及潜在解决方案进行了详尽梳理与展望,为未来的技术发展铺设了清晰路径。

总之,超构表面技术不仅扩展了增强现实眼镜的性能边界,更预示着在未来AR显示领域中扮演核心角色的可能性。面对现有挑战和未解之谜,学术界的合作与创新将是推动这一技术实现商业成功的关键驱动力。

张诚教授领导的华中科技大学课题组专注于探索光学超构表面、超构材料及创新光电材料领域,其研究成果在国际学术界享有盛誉。

近年来,该团队在《Light: Science & Applications》、《Advanced Photonics》等权威期刊上发表了一系列具有影响力的论文,并在《Nature Communications》、《Nano Letters》与《Advanced Optical Materials》等领域内顶级刊物上留下了深刻的印记。这些成就不仅体现了其在科学研究方面的卓越贡献,也获得了多项研究项目的支持与资助。

他们持续不懈地追求科学前沿,不断拓展光学技术的边界,为光电材料及应用领域的发展注入了强大的动力和创新活力。