毫无疑问,行业巨擘如Meta、微软及苹果等公司已明确地将赌注押在了增强现实与虚拟现实领域上,特别是从视觉层面的升级开始,这被视为下一代人机交互界面的核心技术。鉴于我们的眼睛在复杂度上仅次于大脑这一事实,这一转变显得尤为合理和前瞻。然而,当前尚面临着电子学领域的挑战以及光学技术的局限性。

在我此前撰写的一篇探讨图像设计趋势的文章中,我深入阐述了数字孪生概念通过全面仿真来促进大规模个性化定制与数据优化的重要性。这一理念旨在革新成像系统的设计流程,并突破传统限制,表明数字孪生的概念并不仅限于机械构造、热能或电学组件的范畴。

成像技术广泛应用于观察、图像获取与展示,涵盖太空探险、工业自动化4.0时代的机器视觉、国防安全领域、娱乐产业、自动驾驶辅助系统、计算及智能移动终端等多个关键领域。这一技术的核心构成主要包括相机、显示设备以及精密的光学镜头,可单独部署或以模块化形式集成使用。

在这些应用中,成像系统的功能及其设计呈现出高度的专业性和针对性,旨在满足特定场景的需求与挑战。无论是探索遥远星系奥秘,还是提升工业生产效率,保障国家安全,或是创造出沉浸式的娱乐体验,乃至实现道路安全的智能化监控,都离不开先进且高效的成像技术的支持。

通过优化镜头、传感器和图像处理算法,这些系统能够捕捉高分辨率、高质量的画面,并在各种环境下提供稳定可靠的性能。模块化设计使它们能够在不同的应用中灵活适配,满足个性化需求与多变条件下的工作要求。

随着科技的不断进步,成像系统的功能和性能持续提升,为人类社会带来前所未有的便利和洞察力。无论是对未知世界的好奇探索,还是对现实世界的深度理解和精细操控,成像技术始终扮演着不可或缺的角色。

在二十一世纪中期,数字化进程深入了人类生活的各个角落与时代前沿。早期的机器人界面仅为少数专家所掌握并应用于大型计算机系统中,而这一领域的发展直至1970年代末才迎来转折点——个人电脑时代的降临,它率先步入家庭生活,预示着技术革新的序章,远在智能手机普及之前。

展望未来,预计MHI将经历一次全新的蜕变,AR / VR技术将主导下一次革命浪潮。用户有望沉浸于无需手持设备就能实现互动的全新型态中,仿佛置身现实与虚拟交融的无边界世界。然而,实现这一愿景并非易事,如何确保该系统在使用过程中流畅、自然,而非依赖云连接服务,对技术研发者构成巨大的挑战和机遇。

总之,MHI的未来之路充满期待与未知,但其核心目标——提供无缝、边缘化的交互体验——将引领技术发展的重要方向。

沉浸在虚拟现实中,理想的环境尚待我们追求;增强现实领域则正努力克服全场景融合的难关。不可忽视的是,在实现过程中面临的多重挑战,包括高昂的成本、整体性能、以及人机工程学等方面的约束。

终有一日,AR/VR系统的轻薄化、隐形性与高效率将得以实现——它们如同隐形眼镜一般无痕地融入日常使用,不干扰用户的注意力,反而以精确投射的信息在视觉领域内增强其焦点,提供定制化的指引与提升。

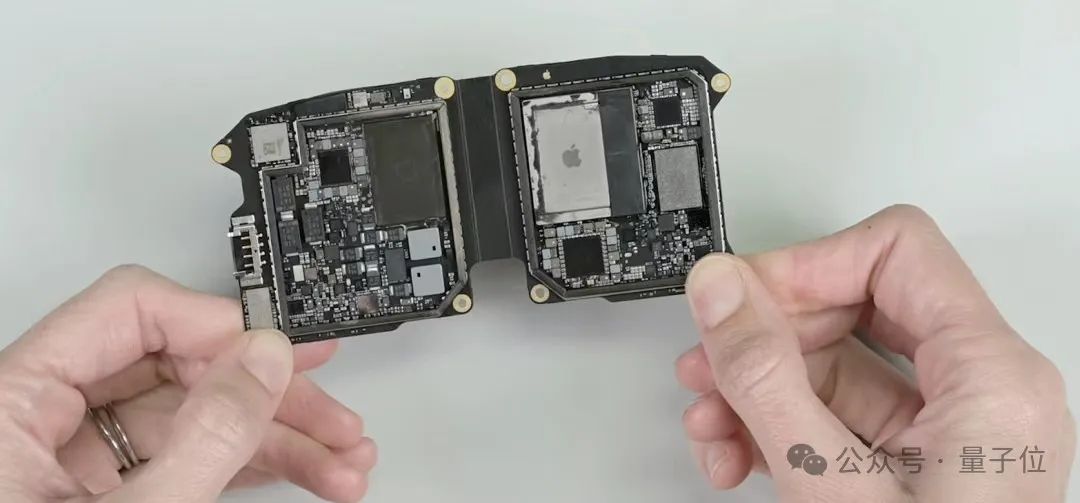

正如大脑与眼睛共同承载着人类感知世界的重任,计算芯片和成像系统则构成了未来增强现实与虚拟现实混合实境技术的核心。遵循摩尔定律,半导体产业已历经数十年不懈努力,致力于微型化计算硬件,使之愈发紧凑而强大。现今的智能手机,其计算力已媲美1970年代那些庞然大物级超级计算机,充分彰显了科技进步之奇迹。

今天,只需象征性的1美元投资,便可拥有一组八片精致自由曲面塑料透镜,其尺寸微小至千分之一英寸以下,展现出超凡的精密工艺。

这套高精度光学组件经过精心设计,优化了超过一千个关键参数,确保了卓越的表现。与此同时,CMOS图像传感器与计算机视觉芯片也经历了革新,实现更小巧、高效的集成,每部现代智能手机内藏至少四个摄像头,其成像质量远超二十年前的首台数码相机。

相比那款早期设备,后者具备百万像素等级,却搭载着庞大且复杂的镜头结构;而如今的技术进步使得我们能够享受更为细腻、清晰的照片拍摄体验。

随着技术的不断进步,显示器尺寸逐渐缩减至前所未有的极限,使得我们即将迎来的下一次革新突破不仅限于物理屏幕,甚至能够直接在人类视网膜上实现显示功能。MOJO Vision等先锋企业正致力于研发颠覆性的微型系统,这些系统可巧妙地集成到隐形眼镜中,在外观上几乎难以察觉。

这一创新成果的核心是一块比沙粒还要细小的显示器,其独特设计将光线精准投射至人眼的中央凹部位——这是光线感受器最为集中、密度最高的区域。随着技术的发展,未来版本还将整合更先进的处理器、高精度的眼动追踪传感器以及通信芯片等组件,以实现更加智能与互动的操作体验。

为了维持这一微型设备的运行,一个微小而高效的电池被巧妙地集成其中,为整个系统提供所需的动力,从而确保其持续稳定的性能和功能。

回溯至数十年前的科技产品,当时的光学元件多以模拟形式呈现,其设计通常依赖于繁复而笨重的表面处理、大量薄膜堆积或连续的几何形态。然而,在过去较短的时间段内,这一传统路径已被新思路所取代。伴随着扁平光学器件的诞生,我们迎来了可复制聚焦、滤光和反射等光学功能的纳米结构装置。

这种革新性技术的核心优势在于其高度紧凑性、多功能性以及与半导体工艺的无缝整合能力,这为实现光学电子协同一体化开辟了前所未有的可能性。然而,要实现这一技术的成熟化,并非易事,它面临着一系列挑战。在材料科学和半导体工艺领域拥有深厚底蕴的领军企业,如应用材料公司等,正凭借其专业知识,助力扁平光学技术跨越各种批量市场的发展瓶颈。

各个光学组件皆将迈入全数字化时代,由此构建的影像系统将以更为灵活与精准的方式捕获及呈现图像。以注视点相机或显示设备为例,这类系统采用像素化的成像技术,能以高度定制且高效的模式运作,将关键的视觉数据精确投递至所需之处,而对非重点区域则采取较低分辨率。这样的转变本质上旨在让数字成像技术全面模拟人眼的功能与效率。

我们的脑部有半数功能专注于解析视觉资讯;相应地,图像生成系统理应具备智能化特质,这要求光学元件与电子技术紧密协作,一体化调优,并有可能在某些情况下同步生产,以实现高度协调与效能的深度融合。

图像生成机制乃一复杂结构,主要由捕获光信息之感测元件、负责将初始传感器数据输送至计算中枢的转换装置以及执行数字信号后期处理并据此形成决策之视觉识别模块构成。各部分均出自独立团队之手,且采用多样技术进行研发与制造。

在影像系统领域的前沿探索中,近传感器或基于传感器的计算正成为一股引领创新的潮流,这类系统凭借其精巧的设计,旨在实现能效的极致提升、显著减少延迟,并增强安全性。例如,CMOS图像传感器可采用平面片上系统的结构,该系统整合了光电二极管阵列、脉冲调制电路和简易的ADC转换器,旨在使前端处理单元靠近或内置于传感器层之中。另一种方法则侧重于优化光学器件、传感器与算法间的协同合作,并以此形成一体化解决方案,针对特定成像挑战提供独到见解。

显示技术的革新亦同样不容忽视,当前趋势预示着未来可能无需构建中间图像便能生成沉浸式的视觉体验。这一转变将彻底重塑内容渲染与呈现的方式,使得显示引擎拥有前所未有的智能和优化程度,从而实现对现实世界的深度再现及交互体验。

在未来的影像体系架构中,新一代技术正蓄势待发,旨在将增强现实与虚拟现实领域推向全新高度,以至可能超越传统个人计算机与移动设备的功能边界。这一发展对光学领域的同仁而言,无异于一场振奋人心的革命,特别对于那些致力于智能成像系统设计的创新企业生态系统而言,更是意义非凡。