在探讨全球对增强现实、虚拟现实及其头戴式近眼显示设备的关注度时,2021年这一领域的市场表现令人瞩目——约有1,100万台相关产品被投放至市场中,其中AR与VR的份额比约为1:9。然而,基于业内权威调研机构以及领先企业的发展预测,这一比例在未来将实现显著反转,转而形成一个9:1的比例格局。

换言之,在未来的市场趋势中,那些旨在将虚拟内容与现实世界深度融合的产品——即代表了AR、混合现实、扩展现实等技术的设备——有望成为销量增长的主要推动力。它们相对于完全沉浸式的VR设备而言,预计将在市场规模和需求方面占据压倒性的优势地位。

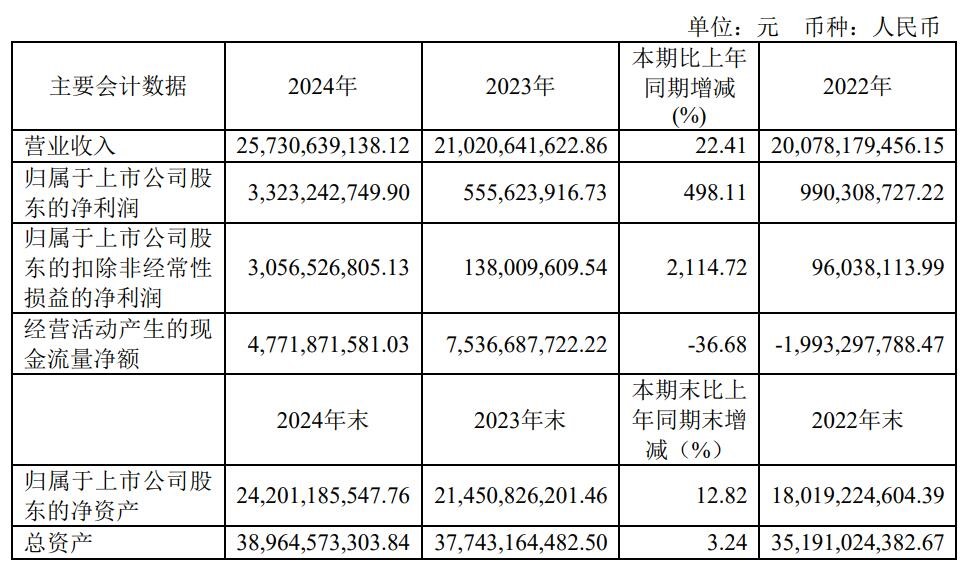

面对消费电子行业的显著调整,预期中电视、智能手机和电脑的出货量大幅下滑,全球半导体产业似乎步入了衰退周期。然而,在这一背景下,业界的焦点转向了AR、VR、MR及XR等头戴式终端,将其视为继PC与移动设备之后的新一代信息交互界面,即人类日常使用的第三大屏幕。

微软、苹果、脸书、谷歌等行业领导者已敏锐地洞察到这一趋势,并积极投身于近眼显示技术市场的布局。据预测,在未来十年内,AR、VR、MR和XR类头戴式设备的年销量将与今天智能手机市场相匹敌,相应的近眼显示芯片年出货量有望达到30亿颗,彰显着行业对这一新兴领域的强烈信心。

在这样的背景下,近眼显示芯片领域成为了今年资本市场的热点领域,吸引了一波又一波初创企业的关注。近期,多家初创公司宣布获得了顶级风险投资机构的青睐与支持,这不仅是对他们技术创新能力的认可,也预示着这一市场未来巨大的发展潜力与商业机遇。

至今为止,市场上未能提供一款全面满足需求的近眼显示芯片产品。未来谁能在这项技术领域中脱颖而出成为主导者,目前仍充满变数与不确定性。随着近眼显示技术持续演进,诸多挑战和技术瓶颈亟待突破。究竟哪一条技术路径能最终胜出,现就这一问题进行浅析探讨。

远眺于时光长河,近眼显示技术自其诞生之初便在科技的浪潮中不断演绎着革新之舞。早期,通过采用液晶耦合光学系统作为核心载体,这一领域实现了基于微机电系统驱动的投影技术与屏幕融合,为用户提供了直观且沉浸式的视觉体验。

随着时代车轮的滚动,技术的探索并未止步于此。W OLED作为一种革命性的显示技术,以其自发光、色彩饱和度高和反应速度快等优点,逐渐取代了早期LCOS技术的地位。W OLED不仅在清晰度与亮度方面实现了显著提升,更为重要的是,它带来了更高的对比度和更宽的视角范围,为用户呈现了一幅更加细腻且生动的画面。

此番演进不仅体现在技术参数上的飞跃,更重要的是,在用户体验层面实现了一次质的跃升。W OLED以其卓越的显示效果和舒适性,满足了人们对于视觉享受日益增长的需求,引领着近眼显示技术向更高境界迈进。这一转变过程不仅见证了科技的不断进步与创新,更为未来可能出现的更多可能奠定了坚实的基础。

在早期的可穿戴装置开发阶段,LCOS显示技术被广泛采纳,该技术基于液晶显示屏,其优势在于工艺成熟度高。然而,LCOS技术的主要局限性体现在高能耗上——每块屏的功率消耗大约为1瓦特,同时,散热效能不佳,导致终端设备在尺寸控制方面面临挑战;此外,还存在分辨率较低的问题,这些因素均对电池续航能力和用户体验造成了负面影响。因此,从整体评估来看,LCOS技术逐步失去了市场主导地位,被更高效能、高适应性的解决方案所取代。

利用LCOS技术的头戴式显示设备,不仅在视觉体验上实现了卓越的高度,而且巧妙地将微型化与全息效果融为一体,为用户呈现了一场沉浸式的感官盛宴。这种高级解决方案通过精密光学设计和先进半导体材料的应用,极大地提升了画面清晰度、色彩饱和度以及视角覆盖范围,从而为追求极致视听享受的用户提供了一个全新的维度。

LCOS技术在头戴式显示终端中的集成,不仅打破了传统显示屏的物理局限,还以其高效率的能量转换和低功耗特性,确保了设备长时间使用时的续航能力。同时,通过优化算法与动态调整技术,LCOS设备能够实时适应不同环境光线条件,自动调整亮度和色彩平衡,提供始终如一、无偏色的画面显示效果。

在设计层面,基于LCOS技术的头戴式显示终端注重人体工程学原理,采用了轻量化材质和可调式佩戴系统,确保了穿戴舒适度与长时间使用的便利性。此外,通过整合先进的音频技术,这些设备还能够提供高质量的声音输出,为用户构建起一个全方位、多感官融合的沉浸式体验空间。

综上所述,LCOS技术在头戴式显示终端的应用,不仅代表了一种技术创新的高度,更是未来个人娱乐和虚拟现实领域的一次飞跃。它将精细视觉效果、高效能源管理、舒适佩戴体验与卓越音频整合在一起,为用户打造了一个前所未有的全感官沉浸环境。

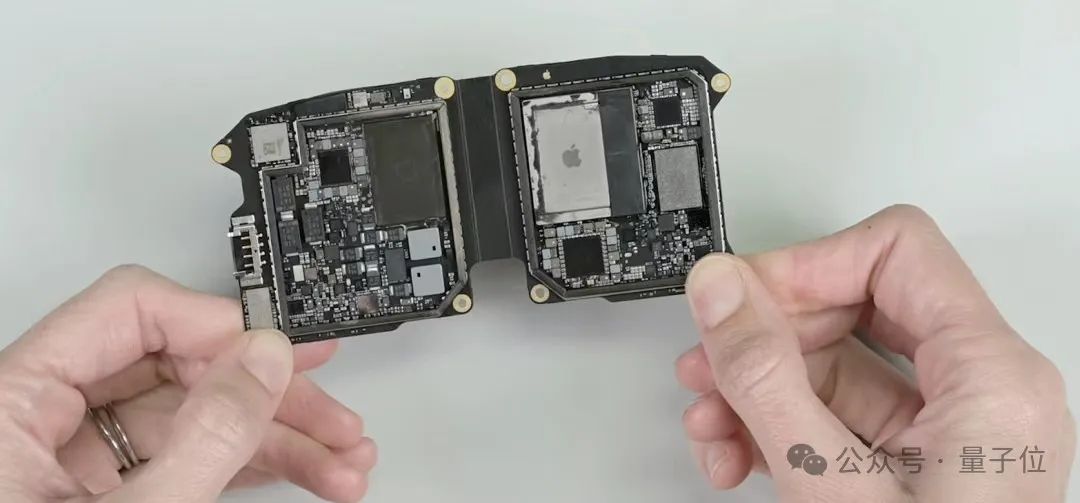

自2021年以来,采用白光与彩膜集成的OLED微显示芯片已大规模被领先的消费电子品牌接纳,此技术路径尤其获得瞩目关注。其中,日本索尼公司以其卓越的技术实力和市场影响力,扮演着行业领航者的角色。据数据显示,在2021年度,索尼的W OLED微显示芯片销售额接近8亿美元,遥遥领先于LCOS及其他技术方案所使用的芯片市场份额。业界最新风向标表明,预计苹果即将面世的混合现实眼镜也将选用索尼的W OLED芯片作为核心组件。

当前,Sony的OLED技术已然臻至成熟之境,其系统构造简洁高效,能耗仅需约110毫瓦,峰值亮度可达3000尼特,性能卓越。相较于LCOS方案,此技术在亮度与功耗方面具备显著优势,已基本满足虚拟现实领域的严苛要求。

鉴于市场对近眼显示设备的乐观预期及需求激增,业界巨头如京东方、视涯等公司纷纷响应,斥资新建生产线,积极抢占W OLED微显芯片市场的一席之地。

基于先进的OLED技术的虚拟现实设备

基于先进的W OLED显示技术并集成高效遮阳板功能的增强现实终端,不仅提供了无与伦比的画面质量与沉浸式体验,还巧妙地解决了户外使用时的光线干扰问题。这种设计在保留了W OLED卓越色彩表现和高对比度优势的同时,通过智能遮阳板有效过滤外部强光,确保用户在任何光照环境下都能获得清晰、逼真的视觉效果。这一创新结合不仅提升了AR终端的实用性与舒适性,还进一步拓展了其在各种环境下的应用可能性,包括户外导航、工业维护以及娱乐等多领域。

尽管现有的W OLED微显示芯片在技术层面取得了显著进展,但依然未能完全满足整机制造商及其合作伙伴对于高阶应用,尤其是增强现实与混合现实领域中对于亮度性能的严苛要求。当前挑战主要集中在白光发射过程通过彩膜折射形成RGB三色时,所导致的整体发光效率大幅下降现象——这一现象使得亮度损失高达三分之二。

在针对这类高端应用需求而言,理想的MR显示系统应具备的亮度水平在5000尼特之上,而考虑到AR技术在实际应用中可能面临内外部光照条件变化的挑战,其目标亮度则需提升至8000-1万尼特这一更高标准。目前,索尼在该领域所展示的亮度指标尚停留在3000尼特左右,相较于行业内的其他中国厂商而言,后者提供的亮度水平则普遍更为有限。

综上所述,在追求更佳显示性能以适应未来增强现实与混合现实应用的高需求场景时,当前W OLED微显示芯片仍需在亮度指标方面进行进一步突破和优化。

为了优化用户体验并提升AR眼镜的整体性能,我们采取了一系列措施来克服其现有挑战和局限性。首先,在设计中集成高效、透明度极高的遮阳系统,确保在佩戴者观赏虚拟内容时,对现实世界的视觉感知不受阻碍,从而保持了沉浸式体验的连贯性和自然感。

此外,着重于增强产品的寿命与稳定性。通过采用更为先进的材料和技术,我们显著提高了AR眼镜在峰值亮度下的耐用性,使得硅基OLED显示屏的使用寿命得到大幅度提升,远超之前的100小时,达到了行业领先的水平,确保了长期使用的可靠性。

同时,针对成本问题,我们探索了更经济、性能稳定的微显示技术方案。虽然W OLED芯片依然拥有卓越的表现,但通过优化设计和供应链管理策略,成功降低了其在整机成本中的占比,使得售价更加亲民,同时也保持了高清晰度与低功耗的特性,进一步提升了产品的市场竞争力。

综上所述,这些改进措施不仅强化了AR眼镜的核心功能和用户体验,还有效控制了成本,实现了技术进步与商业目标之间的平衡。

当然,请提出您希望改写的文本内容,我会以更优雅、高级的语言进行重新表述。请确保提供具体的句子或者段落以便我为您提供最佳的改写版本。

例如,如果您有一段关于历史背景的文字如下:

原始文本:

"这个城市有着悠久的历史,许多建筑和文化都是古老传统的体现。”

改写后的文本示例可能会是:

“这座城市承载着深厚的历史底蕴,其众多的古迹与文化遗产皆是对古老传统精神的生动诠释。”

在W OLED技术中,将纯白色光源与彩色薄膜相结合,构建出了一种先进而精妙的显示系统。这一创新设计允许设备通过电激发有机材料,产生丰富的色彩和深邃的黑色,同时实现能效的显著提升。白光发出后,经过精细调整的彩色滤波器,能够精准捕捉并放大所需颜色的信息,确保在每帧画面中呈现出细腻、生动且不失真度的画面效果。这一过程不仅展现了技术的卓越之处,也为用户带来了沉浸式的视觉体验和高度的色彩准确性。

在微LED领域所面临的挑战中,短期内难以克服的难题主要集中在大规模迁移技术和提升色点密度方面。这些障碍对推动技术的广泛应用构成了显著限制。

相较全球众多终端制造商纷纷转投OLED怀抱之际,中国少数领先的AR开发者却独具慧眼地青睐于基于特定光致发光衬底材料的微型LED微显示芯片。有鉴于此,部分Micro LED供应商将其视为重塑增强现实眼镜领域的终极革新方案。Micro LED技术确能解决现有OLED产品在亮度与寿命上的局限性问题——比如,中国某些Micro LED芯片制造商已将性能推向极致,其发光亮度甚至达到了近乎令人咋舌的300万尼特级别。

在追求极致色彩表现的过程中,这些微小而璀璨的Micro LED微显示芯片虽能单独发出单一色彩光束,但于转换为全彩RGB模式时却面临能耗升高的挑战。若欲实现Micro LED具备红、绿、蓝三色独立发光能力,在高密度布局下,短时间内攻克庞大的转移难题似乎仍是一个未解之谜。

在当前的技术框架下,若考虑单色混合成彩色的Micro LED微显示芯片在实现基本操作时,预期功耗至少需要600毫瓦以上的支持,这一指标反映出了设备在能量消耗方面的显著需求。同时,像素密度方面仅能达到2000PPI,这在一定程度上限制了显示效果的精细程度。

然而,对于先进应用如增强现实、混合现实、扩展现实以及虚拟现实等领域而言,对像素密度的需求已显著提升至4000PPI或更高,甚至有预测指出未来可能需达到1万PPI以求实现媲美4K乃至8K的超高清显示效果。这不仅提升了对于细节表现能力的要求,也进一步凸显了现有技术在高效能、高分辨率方面的挑战。

显而易见,与已成功实现RGB全彩显示、同时具备高密度与低功耗显著优势的有机发光二极管技术相比,Micro LED技术目前仍需跨越一道道技术壁垒,以期获得主流头戴式设备制造商的认可。这表明,在追求更加沉浸式的用户体验和更高的技术效能方面,Micro LED技术仍面临广泛的技术优化及改进空间。

在短期内,精确且无遗漏地将海量LED芯片部署至电路网格之中,尚属技术挑战。

四、前沿显示工艺:运用半导体微影科技的有机发光二极管系统

在2022年五月份,日本显示公司,简称JDI,推出了革命性的半导体光刻技术路径——eLEAP,这一突破被喻为显示技术领域的一次里程碑事件。相较于索尼所采用的白光加上色滤光膜的W OLED显示技术,eLEAP所构建的OLED显示屏在开口率方面实现了显著提升,其数值高达60%,远超现有W OLED产品的28%水平线。

在精炼的技术框架下,通过降低电流驱动有机发光二极管显示器这一途径,实现了对使用寿命的显著延长、能效的提升以及在特定需求场景下的亮度极限突破。追溯其源流,该创新路径由欧洲IMEC研究机构于2017年首次披露,并详尽阐述在其发布的研究报告中。

从设计到实现,这一技术策略不仅聚焦于优化性能参数,更致力于探索光电领域的前沿可能性。通过Photolithography这一核心工艺,研究人员为OLED显示器的开发与应用开辟了新的方向,为未来显示技术领域注入了活力与创新动力。这项成果的发布,标志着在追求高效能、长寿命显示解决方案的过程中,迈出的重要一步,并有望引领行业标准和实践的发展路径。

IMEC的研究贡献不仅限于理论层面,其对Photolithography技术的应用探索,展示了通过精确控制光刻工艺参数来优化OLED器件性能的可能性。这一成就的公布,为全球科研与工业界提供了宝贵的参考案例,激发了对于高效率、可持续显示解决方案的进一步研究与实践。

总结而言,这项由欧洲IMEC研究院主导的技术路径在2017年的公开研究报告中,不仅揭示了通过Photolithography技术实现OLED显示器性能优化的方法论,更预示了其对电子显示行业未来发展的深远影响。这一成就不仅加强了我们在光电集成和材料科学领域的国际竞争力,同时也为追求更高能效、更长寿命以及更具创新性的显示解决方案提供了坚实的基础。

在探讨JDI发布的W OLED技术与传统的P OLED技术时,一个显著的关注点在于开口率的对比。W OLED技术,即所谓的Wraparound Organic Light-Emitting Diode,通过其独特的设计实现了更高的开口率。相比之下,P OLED通常在其结构中存在一定的限制或边界,这在某种程度上会影响其整体的透明度和视觉效果。

W OLED技术之所以能提升开口率,关键在于其采用了先进的封装工艺和优化的设计方案。这种设计允许更多的光线通过显示区域,从而显著提高了可视性和色彩表现力。此外,W OLED还可能通过减少边缘反射和改善光的均匀性来进一步增强观感体验,使得在视觉上更加优雅、高级。

总体而言,JDI发布的W OLED技术在开口率方面展现出的优势,不仅提升了整体的透明度和显示效果,也为用户带来了更为沉浸式的视觉享受。这一改进反映了技术不断演进的趋势,旨在满足日益增长的对高质量显示需求。

不只日本显示,韩国三星和中国内地的元禾半导体等企业都在遵循IMEC所倡导的技术蓝图,开发相关产品。这一技术的核心在于采用半导体光刻工艺于显示芯片生产流程中,将OLED发光材料精准雕刻至CMOS基板之上。得益于P OLED直接生成RGB独立光源的特性,其亮度显著提升,能耗仅为W OLED的三分之一到二分之一。对于0.49英寸的显示芯片而言,能够实现亮度超乎寻常的极高值,可达1万尼特以上;同时,功耗控制在50毫瓦左右,展现出高效能的表现。

采用半导体光刻技术优化电致发光体配置,显著提升了P OLED显示技术的密度性能,突破了微米级像素尺寸限制,其最小可达2微米乃至更低级别,远超Micro LED的4-7微米范围,进而实现了像素密度的极致攀升,达到令人瞩目的1万PPI以上水平。这一成就超越了当前智能手机屏幕600PPI的行业标准,为高分辨率显示技术开辟了崭新的路径。

基于此技术创新,半导体光刻工艺下的P OLED微显示芯片,不仅在4K、8K乃至更高分辨率领域游刃有余,更有效解决了现有W OLED微显示芯片在亮度、功耗、寿命以及成本方面的挑战。通过摒弃白光加彩膜的复杂构造,该技术大幅度提升了显示效果与能效比,同时降低了生产成本和产品价格,为显示产业带来了革命性的突破。

综上所述,优化后的P OLED发光体密度及其伴随的技术升级,不仅实现了显示屏在分辨率、效能和经济性上的显著飞跃,更在核心性能指标方面展现了其卓越的竞争力,为半导体光刻技术领域的未来发展注入了强大动力。

毋庸置疑,正如JDI所阐述的那样,半导体光刻P OLED技术代表了先进显示领域的崭新突破,与LCOS以及W OLED和Micro LED等传统技术相比,它引领着未来的视觉体验潮流。尤为值得一提的是,鉴于中国企业在IMEC的技术探索中扮演的关键角色,其发展势头与中国及国际顶尖企业并驾齐驱,甚至在规模化量产的道路上展现出了超越国外同行的可能性。

在探索未来的境域中,面向现实与虚拟交融的前沿阵地——即AR和VR领域的近眼显示技术,正蓄势待发,踏上了其发展的核心航线。透明直显作为一种引领性的呈现方式,预示着科技界对沉浸式体验的深刻洞察与创新追求。这一路径不仅关乎技术的突破性进展,更在于为用户构建出更加自然、无缝融合现实与虚拟世界的交互界面。

通过采用透明直显技术,设备能够在保持视觉通透性的同时,精准投射数字信息于用户的视野之内,这为用户提供了前所未有的沉浸式体验。想象一下,在无需完全屏蔽周围环境的情况下,就能享受到宛如置身其中的虚拟世界;或是将智能信息直观呈现在物理空间中,无需佩戴笨重的眼镜或头盔,即可享受无缝切换现实与虚拟内容的魅力。

未来,透明直显技术的发展将不仅仅是对现有设备性能的提升,更是对人机交互方式的一次革命性重塑。它不仅能够显著提升用户在工作、娱乐乃至教育等领域的体验质量,更有可能引领全新的生活方式和商业模式的诞生。通过这一创新的技术路径,人类社会将能更加自然地融合虚拟与现实,开启一个充满无限可能的数字共生时代。

目前,无论是采用Micro LED技术、W OLED方案还是P OLED显示设备,在实际应用中均依赖于硅基材料的选择,这在带来显著性能提升的同时,也对整体成本构成了一定程度的压力,并且限制了实现完全透明的可能性。在增强现实领域内,将显示芯片安置在边框上的设计策略不可避免地导致视线遮挡问题,具体表现为视场角受限、光效率低下以及设备厚度增加等挑战,从而直接影响到用户体验的满意度。至于虚拟现实场景中,面对对大尺寸硅基需求与12英寸晶圆切割后有限数量芯片产出之间的矛盾,高昂的成本瓶颈难以通过现有技术手段予以彻底突破和解决。

硅基显示屏的应用势必会引发对增强现实眼镜视线干扰问题的关注。

随着科技的进步与迭代,任何现今被认为是卓越的技术终将被后起之秀所取代,鲜有能够成为永恒的“终极解决方案”。即便是JDI等企业推出的最前沿P OLED显示技术,亦不例外,它依然存在可优化与提升的空间。比如,将目前的OLED材料改良以实现透明发光特性,或采用透明玻璃基板。同时,先进的半导体光刻工艺不仅局限于制造显示芯片,还能应用于微阵列透镜制作之中,这一技术革新标志着在光学与电子集成领域迈出了重要一步。

通过融合先进的T OLED技术,使用透明发光材料与透明基板构建光学模组,并集成精密的微阵列透镜,我们打造出一种革命性的AR和VR眼镜设计方案。此设计为用户带来了多重显著优势。

在沉浸式虚拟现实体验中,用户可以享受到如同在自然光线下观看超大屏幕般的视觉享受,无需牺牲清晰度或亮度。与此同时,在增强现实、混合现实的场景下,我们的创新方案实现了视线的全通透,消除了因眼镜结构对视场造成的遮挡感,从而提供了更为流畅、沉浸式的互动体验。

这种设计不仅在技术层面上融合了显示与光学的最前沿成果,而且在用户体验上实现了质的飞跃。使用者能够以更自然的方式接入数字内容和虚拟世界,享受无缝结合的实际环境与数字化增强画面的完美交融。整体而言,这项创新不仅增强了现实与虚拟之间的界限,还为用户带来了一种更为真实、沉浸式的互动方式。

总之,这一基于透明直显技术的AR、VR眼镜设计,通过其独特的光学系统整合了视觉盛宴体验和通透视野特性,开创了未来科技与用户体验的新境界。

据知悉,鸿海集团与元禾半导体科技有限公司等业界先锋已着手推进晶圆级光学元件及微显示屏之创新研发。展望未来,消费者将有幸体验到一款直接在玻璃镜片上实现发光的无边框AR眼镜,以及具备高分辨率和广视角的大场景VR眼镜。至于究竟是苹果、华为还是其他企业率先推出这一颠覆性的“爆品”,我们正翘首以盼,拭目以待!