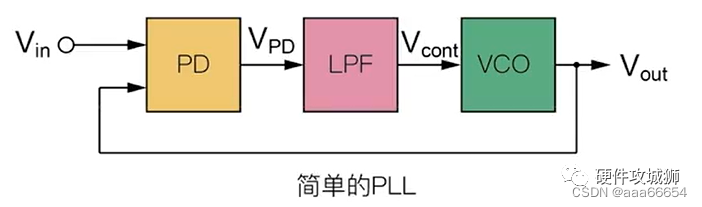

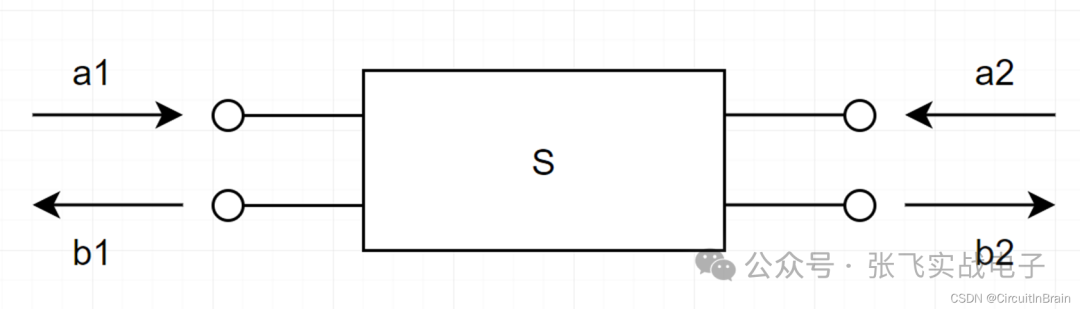

无线信号承载着在网络层级之间流转的数据包,这些数据包从发射点沿物理链路下行传播,而接收设备则在上行方向捕获它们。在这个过程中,传递的块即传输块经过一系列物理层的操作,首先被映射到具体的物理载体之上,在此之前,发送端对这些信息进行必要的物理层面处理,以确保数据在传输过程中的完整性和可靠性。

用户装备在物理下行共享信道上接收传输块的数据流,于尝试解码之前,先准确辨识所述传输块的规模。此识别过程涉及半静态信息,由无线资源配置控制协议信令提供,以及下行链路控制信息,其在PDCCH信道上传递。相比之下,在上行链路上,用户装备首先对可用作数据传输的资源单位数量进行量化评估,该数量基于单个资源块带宽的特性。

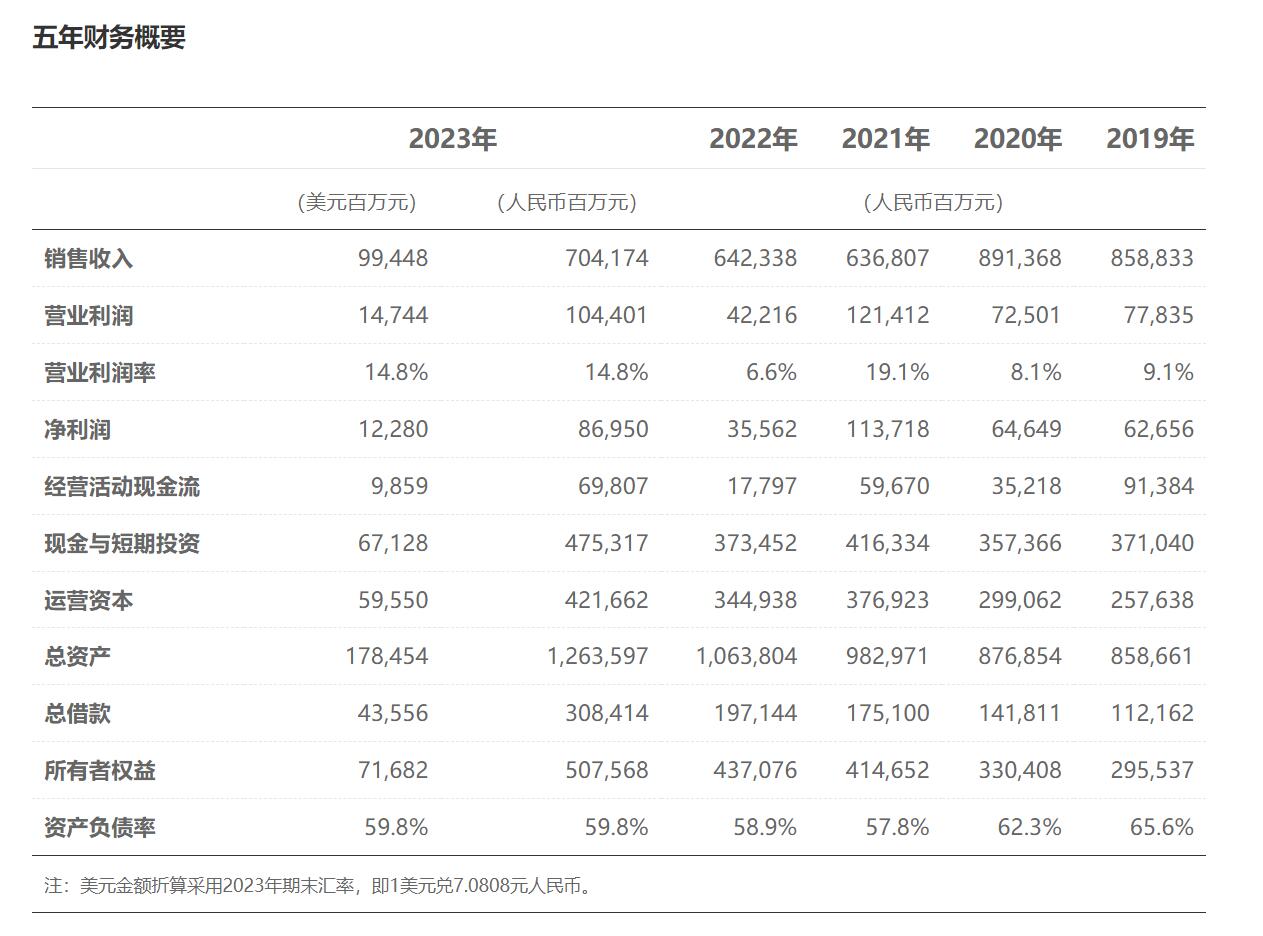

依据3GPP于标准文档TS 38.214所阐述的技术规范,传输块的计算流程精心构建,旨在确保高效且精确的数据传输。此公式全面考量了多种关键参数,以准确生成传输块,其设计目标在于提升通信系统的整体性能和可靠性。

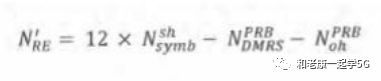

在以下表达中

每一个资源区块代表了可供数据流通的度量单位。

此参数表示为终端设备在每一时隙内被赋予的符记数量;这一详细资讯得以于自下传链路上之控制讯息获取,并被视为PDSCH资源配置的一个组成部分。

它是用于解析解调参考信号在每个资源块上的分配频率,此分配考量了在多用户MIMO场景下向其他终端设备所分配的DMRS信息的影响。具体而言,这一考量体现在DCI格式中的天线端口查找表中“无数据DMRS CDM组数量”一栏,以确保有效的资源利用与精确的信号解调过程。

减少用于数据传输的资源粒度单位数量,例如CSI参考信号所占用的资源,引入了特定的额外处理成本。为了适应这种优化需求,基站配置了Xoh-PDSCH RRC参数以承载额外开销信息。此配置允许信元值选取0、6、1、2或18个资源元素的不同选项。若无明确指示,则默认采用零值设置。

一旦N的数值超越了156之界线,NRE将被调整为I56,此动作旨在确保在资源分配过程中,不会出现单个资源区块内的宽带超出了156个资源元素的可能性。基于通常采用的标准循环前缀设定,一个典型的资源区块内所能承载的总资源元素数量恰好是12乘以14,即168个单位。

通过将NRE结果值与指定的资源块总数相乘,可生成相应的NRE指标。这一特定的数量由在PDCCH信令控制信息中解析得出,其构成了PDSCH资源调度配置的核心组成部分。

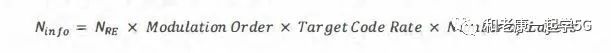

通过转换,最终可供数据传输使用的资源元总数被转化为对应的信息比特数量。这一数字的具体值依据所采用的调制技术、编码效率以及多输入多输出系统的应用情况而定。

根据3GPP所规定的标准规范化算法表达式表述如下:

在该表述中,调制等级与预期码率均源自预设的MCS表格。表格中的各项参数由RRC和物理层信令决定。于PDCCH内的DCI中,"MCS"字段指引着选取MCS表中的恰当行。高阶调制意味着在每个资源单位上能够承载更多比特的信息量。

一旦利用DCI格式I_O接收到了PDSCH的资源配置信息,则预设的层数固定为单一层面;倘若未接收到此类直接指示,那么依据DCI格式1_1中针对'天线端口'所配置的`DMRS端口`查找表来确定实际层数。此层数即与分配给特定DMRS端口的数量相匹配。

为寻呼消息或随机接入响应分配PDSCH资源时,会通过缩放因子对Ninfo值进行调整。此缩放因子以DCI格式1_0中的“传输块缩放”字段为基础,即对应于表1中特定行的指针。当使用0.5或0.25作为缩放因子时,实际传输块大小被相应减小,由此引发编码率的降低。这一操作的结果是增加了冗余度,从而显著提升了这些数据传输的可靠性与稳定性。

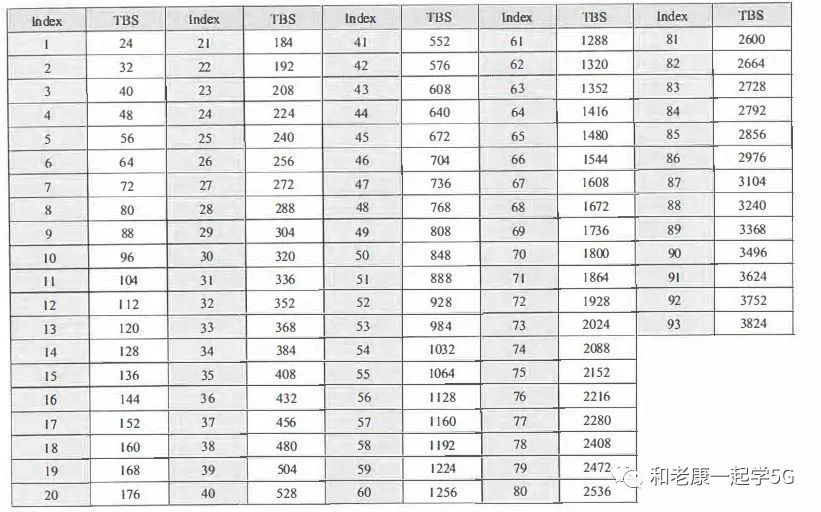

根据特定值的不同,采用的处理方式有所差异:当数值低于三千八百二十四时,实施一种专门程序;反之,则启用另一种方法。这一阈值设定为三千八百四十位的最大代码块容量,在利用低密度奇偶校验信道编码进行优化时尤为关键。在完成信道编码前,还需追加CRC位。对于长度小于三千八百二十四位的传输块,将额外增加十六位的CRC,确保总位数上限达到三千八百四十位。而最大码块大小为八千四百四十八位的LDPC“基图1”能够有效处理,这意味着所有低于三千八百二十四位的传输块无需在执行“基图1”或“基图2”的信道编码阶段进行分割操作。

在执行此操作时,UE遵循规程,依据所提供的列表,遴选最契合且不低于Ninfo的传输块尺寸,以实现精确匹配与高效传输。

表

1.TBS查询表