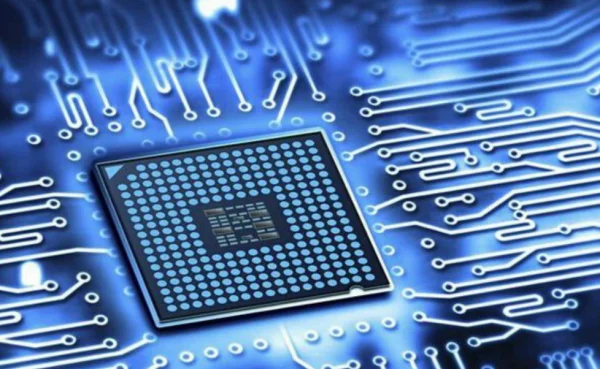

在电子领域中,PCB工程师对晶振这一关键组件应当耳熟能详,然而,在诸多从业者当中,区分有源与无源晶振的个体或许略显稀疏。实际上,电子线路中的晶体振荡器大致可分为两大类:无源及有源晶振。这两者在专业术语上存在着细微的区别,无源晶振通常被称为crystal,而有源晶振则被归为oscillator之列。

原始句:无源晶振是拥有两个或四个针脚的非电荷存储元件,它需依靠时钟电路以生成震荡脉冲,自身不具备自发震动的能力;因此,“无源晶振”的术语表述可能不够贴切,较合适的命名应为“被动时钟振荡器”。

为了确保无源晶振信号的质量达到最佳状态,并获得稳定和准确的性能反馈,通常需要精心匹配其外围电路元素——包括用于信号校准与优化的电容、电感及电阻。在调整或更换具有不同频率特性的晶体组件时,周边配置电路亦需相应地进行精确调整与优化。

建议优先选择精度高超的石英晶体元件,以确保系统运行的高效性和可靠性。除非特定场景需要较高抗压性能等特殊功能,否则通常应避免使用精度较低的陶瓷晶体替代品。

作为技术内容的编辑,我注重表达的精炼与优雅,在呈现专业知识时力求清晰且具有吸引力。有源晶振,一个完整的振荡器装置,以其紧凑性著称;它不仅封装了核心的石英晶体,还集成了晶体管和必要的阻容元件,确保其在电路中发挥稳定而高效的作用。这一设计使得有源晶振相较于其他类型的时钟发生器而言,在空间占用方面显得尤为优越。

通常情况下,有源晶振呈现出了四个引脚的典型配置:VCC,GND,OUT和NC。这一简洁而高效的结构设计不仅体现了其内在功能的完备性,也突显了在电子设备中集成与部署时的便利性。

无源晶体振荡器的最高精度达到了惊人的5ppm水平,而其有源版本则能实现精度之巅——0.1ppm的极致稳定,展现出卓越的频率准确性与稳定性。

然而,高精度并非全然完美:有源晶振在提供更佳稳定性的同时,也带来了局限性。信号电平固定这一特点,虽确保了输出的一致性和可靠性,但也限制了其适应不同应用环境时的灵活性,需要额外关注和调整以匹配特定需求。

通常情况下,晶体振荡器具备四个引脚设计:电源供给、接地回路、信号输出接口以及一备用或未指定用途的端口,通常标识为第一脚;当以垂直角度放置晶片时,按照逆时针顺序自标记位置起数,依次为第二脚、第三脚和第四脚。

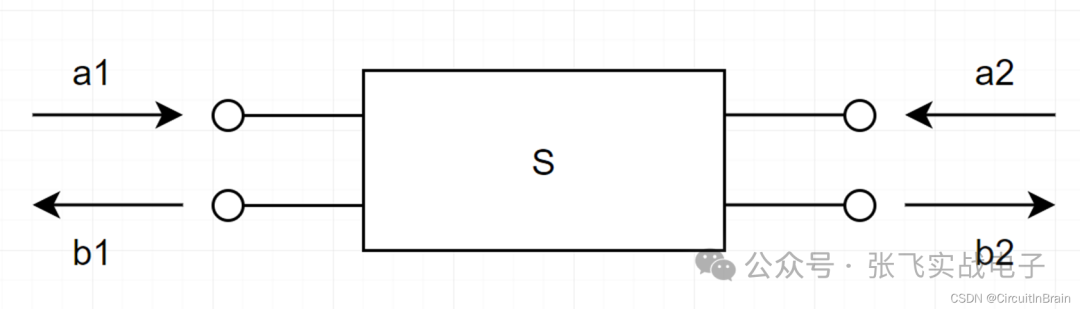

无源晶体振荡器具备两根触点,在未与外部时钟回路协同工作的情况下,其本身不具备自发振荡的能力;为了激活振荡功能,需将此组件连接至主集成电路内部的震荡机制上,从而触发信号产生。